福建往事一波三折

文章目录

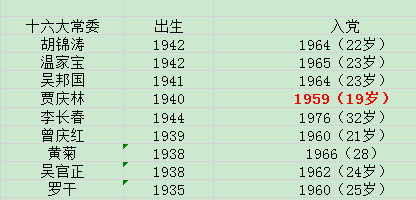

福建往事贾庆林

-

1940年3月生,河北泊头人

-

1956—1958 石家庄工业管理学校工业企业计划专业学习

-

1958—1962 河北工学院电力系电机电器设计与制造专业学习

贾1940年生,普通家庭出生,1956年就读于石家庄工业管理学校,工业企业计划专业。

在石家庄工业管理学校读了两年后,1958年,贾因学习成绩优秀被保送到天津大学深造。

然而,因在1960年,河北要求重建河北工学院,天津大学部分院系调整合并。时任天津大学教务长带领自动化系师生到河北重建校园,1958年入读天津大学电的贾同学,就这样从河北到天津,又从天津回河北。

而重建后的河北工学院也挺奇葩的,这所前身是1903年北洋工艺学堂的河北工学院,坐落在直辖市天津,但所有权和管理权却隶属河北省,是全国唯一一所异地办学的211大学。

1962年,贾就在这个学校毕业了,但他毕业后,一直将天津大学认为自己的母校。

- 1959年12月加入中国共产党

贾同学在河北工业学院学了4年,只在天津大学学了2年,然而他依然更将天津大学视为自己的母校,很大的原因,是天津大学在当时给年轻的贾同学极大的震动,间接的改变了贾的人生轨迹。

1958年,贾同学去天津大学学自动化系,而就在贾入学的当年,天津大学自动化系师生试制了中国第一台汽车,在当时引起轰动,甚至引来了毛主席的专门视察。

{width=“3.4194444444444443in”

height=“2.5430555555555556in”}

{width=“3.4194444444444443in”

height=“2.5430555555555556in”}

毛主席在天津大学九楼前讲话

毛主席视察接见天大师生,引来天大万名师生的关注与欢呼,年轻的贾即在其中。

{width=“2.71875in”

height=“4.927083333333333in”}

{width=“2.71875in”

height=“4.927083333333333in”}

那是个革命激情的年代,若干年后,贾同学还对此事念念不忘:

天津大学领导:“毛主席1958年到天津大学视察,专门去看了红砖牌(音)轿车,现在有照片,没有实物,贾主席要求找找历史。”

贾同学大学入学第一年,就近身看到毛主席,而且毛主席重点视察的还是他的专业自动化系,这在年轻的贾同学心中种下了"积极进步"的种子,大学第二年,他就积极要求进步,要求加入中国共产党。

无独有偶的是,当年毛主席视察完天津大学,就去了北戴河,他一下火车就对其他中央领导同志讲,**天津有个天津大学教育革命搞得很好,建议你们去看看,**邓小平杨尚昆等中央领导就是根据毛主席的建议,后面接着来天津大学视察的。

因为革命激情和受到震动,年轻的贾庆林学习刻苦成就优异,并且在大二就"积极进步",要求入党。也因为毛主席点名"天津大学教育革命搞的好",天津大学理所当然的更加树立典型,各种合力之下,1959年,年仅19岁的大二学生贾庆林,成功入党,成为"又红又专"的年轻党员代表。

因缘际会,在十六大常委中,贾是最早入党的,比最晚入党的李长春,生生早了13年。

{width=“4.333333333333333in”

height=“2.0833333333333335in”}

{width=“4.333333333333333in”

height=“2.0833333333333335in”}

那个年代的共产党身份,含金量很高,仕途推动力显著。毛主席当年的一次视察,无形中成就了一位青年的入党,更推动了一位未来常委的仕途发展。

-

1962—1969 一机部设备成套总局技术员、团委副书记

-

1969—1971 下放一机部江西奉新"五七"干校劳动

-

1971—1973 一机部办公厅政策研究室技术员

很多人一看到贾的"一机部"履历,就想当然的认为贾同志和江同志系出同门,认为两人早早认识,实际上,两人虽然系出同门,贾也长期被目为水工派,但一机部的贾同志还真没怎么认识一机部的江同志。

1962年,又红又专的年轻党员干部毕业后,被对口分配到一机部设备成套总局当技术员,那个时候的江同志虽然也在一机部工作,但却是刚刚从一机部的长春第一汽车制造厂动力分厂,调往一机部的上海电器科学研究所担任副所长。

这两人,一个在上海一个在北京,地理上离得远,一个在设备成套总局一个在电器科学研究所,业务上没来往,所以,老江和老贾,虽然都在一机部,但一开始真不认识。

- 1973—1978 一机部产品管理局负责人

虽然贾同志没能早早结识江同志,但他的早期仕途轨迹,却和江同志一样。

他们都幸运的碰上了仕途贵人——一机部副部长周子健。

{width=“3.0548611111111112in”

height=“4.052083333333333in”}

{width=“3.0548611111111112in”

height=“4.052083333333333in”}

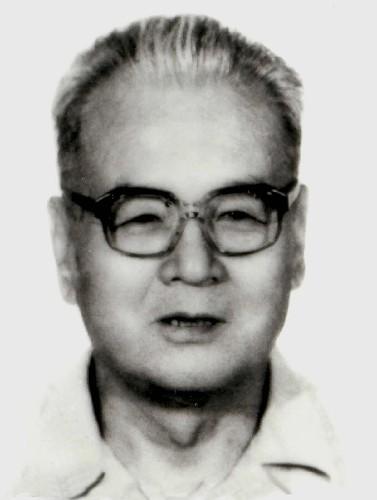

周子健

那还是文革时期,周子健虽然是一机部排名第八的副部长,但排他前面的都是文革的"军管干部",喊口号闹文革厉害,但没专业知识,业务外行,周子健是一机部实际的业务一把手。

文革期间,百废待兴,被一帮军管干部压着的周副部长,苦心经营着一机部,他大力发掘了一批有专业技术的年轻干部。

其中就有江同志和贾同志。

先说贾同志。

因为贾同志"又红又专",早早入党,履历和能力被周子健看中,在周的栽培举荐下,贾从一个技术员一跃成为一机部产品管理局负责人,晋为司局级。

要知道,1973年贾被周子健提拔到局级岗位时,仅为33岁,和邹家华、布赫等红后晋升速度差不多,是十六届中央政治局委员里最早晋升为厅局级干部的。

果然,中国仕途,一步快,步步快。

再说江同志。

江同志注意仪表,曾经被同事开玩笑说是"大脑袋小梳子",他大方地回答"爱美是人的天性",红卫兵一度指责他搞"资产阶级生活方式"。他从上海到武汉热工所,这是个从北京南迁的单位,江是从上海调过去工作,**40多岁的江同志抛妻别子过上了单身宿舍生活,他作为一个所长和几个年轻的所里同志合住一起,**用他当时话说是:

“我住的是宿舍,我的毯子都被虫子咬破了,我的公文包破烂不堪。”

在武汉热工所期间,江同志受到冲击,被停职了整整两年,其后又下放到"五七干校",农场强制劳动1年,江同志学会了养猪种小麦。

武汉那几年,可以说是江同志人生的至暗时刻。

正是周子健副部长,将江同志脱离苦海。

1970年后,政治形势略有松动,周子健将江从武汉这个伤心地调离,命他北上京师,出任一机部的外事局副局长,这大大改善了江同志是人生境遇,同时委以赴罗马尼亚专家组组长使命,江同志的罗马尼亚语,就从那个时候学的。

后来文革结束后,周子健的副部长被扶正,带中国机械工业代表团访问欧洲,和大众谈合作,生产了一代神车桑塔纳。

和大众谈判的中国机械工业代表团团长,是周部长,而代表团的秘书长,正是外语说的溜的江同志。

{width=“5.010416666666667in”

height=“3.6875in”}

{width=“5.010416666666667in”

height=“3.6875in”}

可以说,老贾和老江的贵人,都有周子健,而让两人第一次产生直接联系的,也是周部长。

在江同志管一机部外事局时间,贾同志是一机部产品管理局负责人,由江负责组织出口国马尼亚的机床,自然要经产品管理局之手。

拜周部长之恩,贾同志这时候才和江同志有了工作上的业务往来,才遇到了他未来最大的贵人。

- 1978—1983 中国机械设备进出口总公司总经理

在周部长的赏识下,贾同志在产品管理局负责人岗位上,仅仅待了5年,就又升一步,成为机械设备进出口总公司总经理,副部级干部。

贾同志真是厉害啊,19岁入党,21岁参加工作,33岁司局级,38岁副部级,虽然那是个干部年轻化的年代,但这速度放眼当时也是第一档了。

再看下江同志,江援罗工作做的十分出色,引得当时的外经部部长方毅,对江同志的工作赞不绝口**“真是不简单,有充分依据”、“极端负责”,后来老江升为国家进出口管理委员会、国家外国投资管理委员会副主任兼秘书长,成为谷牧、汪道涵、周建南等"党内洋务派"的核心成员,更成为贾的直系上级,两人的关系更加密切。**

而要知道,贾比江年轻十四岁啊,贾官至副部的时间比江还要早。

- 1983—1985 山西太原重型机器厂厂长、党委书记

贾同志,19岁入党,21岁参加工作,33岁司局级,38岁副部级,前半程仕途进步迅速,然而因为业务能力并不是多突出,而且没有基层工作经验,终于卡住了。

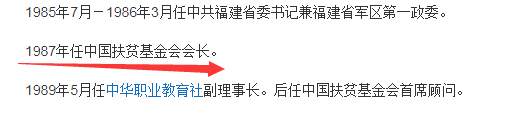

1982年十二大,在十一大已经是党代表的贾同志,没能再上一层楼,成为中央委员,十大后不久,早就注意到年轻的贾同志的中组部,就要求一机部将其下放锻炼,因此,贾同志那两年被下放到太原重型机器厂担任党委书记兼厂长,仍保留副部级待遇,补齐基层经验。

这几章是重点

-

1985—1986 福建省委常委、副书记

-

1986—1988 福建省委副书记兼省委组织部部长

在太原补齐基层短板的贾,一个转眼,就被福建的项南要去了。

项南是党内大佬之一,被誉为"改革八贤",江同志、贾同志、李岚清、乔石乃至我们的大大,都曾经是项南的下级。

{width=“2.75in”

height=“2.8645833333333335in”}

{width=“2.75in”

height=“2.8645833333333335in”}

福建和广东是中央确定的改革开放的先行省份,实行"特殊政策、灵活措施",可三中全会开过两年了,“左"的势力在这里依然根深蒂固。受其影响,福建的各项工作徘徊不前,与中央的设想差距甚大,更遑论"先行一步"了。福建广大干部群众普遍存在不满情绪,一些闽籍爱国华侨还给中央写信,呼吁派出得力大将坐镇八闽。

因此中央权衡下,让福建人的项南接班当福建书记。

项南曾任一机部副部长,之前就对部里年轻有为的贾很注意,后来他接廖志高的位置成为福建书记,缺少班底,因此项南向组织部要干部,将在太原基层锻炼的贾同志要去了福建。

因此,贾同志在福建,有一个很醒目的标签——“项南的人”。

贾胖子一来福建,就是省委副书记而且兼任组织部部长,为项南抓住人事大权。

有意思的是,和贾同志一样被福建官场目为"项南的人"的,还有我们的大大。

{width=“5.625in”

height=“0.7395833333333334in”}

{width=“5.625in”

height=“0.7395833333333334in”}

{width=“5.767361111111111in”

height=“4.139583333333333in”}

{width=“5.767361111111111in”

height=“4.139583333333333in”}

同样是1985年,在河北待不下去的大大,听从父亲的劝告,去了父亲好友项南主政的福建。

{width=“4.541666666666667in”

height=“2.71875in”}

{width=“4.541666666666667in”

height=“2.71875in”}

大大和项南

-

“近平同志有些想法,是想得很深、很细的。““不搞花架子,真正把心贴在人民身上。““作了仔细的调查和认真的思考,所以提出的设想,比较贴合实际。”

-

这是项南当年为大大第一本书《摆脱贫困》,写的序。

还有一点,项南特别喜欢一句诗:"不要人夸颜色好,只留清气满乾坤"

项南生前讲话引用墨宝留纪,都经常用这句诗。

若干年后,他曾经的下属,大大,将这句话吟给了全国人民听。

言归正传。

福建本土派一看贾同志和大大,说:“哎哟,这两个项南的人……”

-

1986—1988 福建省委副书记兼省委组织部部长

-

1988—1990 福建省委副书记兼省委党校校长、省直机关工委书记

贾同志因项南而来福建,也因项南而仕途受挫。

改开初期,派系倾轧严重,有改革派、保守派、洋务派等等。

洋务派如谷牧、周子健、周建南、李岚清、江同志,改革派如胡耀邦、胡启立、大大父亲,双方合作态度。

保守派则是以陈云李先念为首,有邓力群(左派笔杆子)、王任重王忍之(宣传部部长)、廖志高(项南前任),笔杆子基本都是保守派把持。

当年大大在河北为什么受气?为什么被河北书记高扬不点名批评?

就是因为大大父亲是改革派,而当时河北书记高扬是保守派,他刻意打压大大,大大不得已才去同为改革派项南的福建发展。

大大也好,贾同志也好,都是靠着项南这颗参天大树在干事,然而,项南在福建没干多久,就在保守派的攻击下倒掉了。

{width=“5.768055555555556in”

height=“0.6118055555555556in”}

{width=“5.768055555555556in”

height=“0.6118055555555556in”}

因为福建在改开中步子迈的太大,市场监管没能跟进,晋江爆发大规模假药案,当时的保守派陈云等人控制着中纪委中组部和中宣部,他们利用晋江假药案扳倒了项南。

1985年7月中纪委以"致福建省晋江地委、行署的公开信"的形式,将此事件对外曝光,

在对某一事件作出调查处理之前,由中央纪委采用"公开信"的形式要求下面的责任单位如何如何,在我党历史上是空前绝后是。

中纪委和中宣部为追究项南,做足了舆论铺垫。

1986年3月,刚刚在福建省四届一次全会上,再次被安排为省委第一把手才9个月的项南突然被宣布离休,而且是一退到底,连个二线"过渡"职务都没有被安排。

{width=“5.34375in”

height=“1.1979166666666667in”}

{width=“5.34375in”

height=“1.1979166666666667in”}

而接替项南的也不是时任省长兼省委副书记胡平,而是从甘肃调去的保守派陈光毅。

项南退了,时任省长胡平没有依次递升,贾同志自然也一动不能动,而且,因为项南前任廖志高和项南后任陈光毅都是保守派,而且廖志高进京后是中组部顾问,有人事权,因此作为项南人马的贾同志和大大,在项南倒的那段时间里过的十分憋屈。

项南一倒,不仅贾同志倒霉,而且大大也倒霉。

当时大大在厦门竞争市长,项南那时已注定败局,大大的市长也自然而然没戏,而且没了项南,大大完全暴露在厦门本土势力的火力中,情况很不乐观。

关键时刻,是手里还握有人事权的贾同志,出于难兄难弟的情义,拉了同门的大大一把,将大大调离厦门这个是非地,去了宁德。

-

XXX在接受媒体采访时曾透露,他从厦门市副市长调任宁德地委书记,是当时的福建省委副书记兼组织部长贾找他谈的话。

-

贾对大大说,“省委想让你到宁德去冲一下,改变那里的面貌。”

{width=“5.125in”

height=“0.75in”}

{width=“5.125in”

height=“0.75in”}

接替项南的陈光毅是保守派,对贾和大大很不待见,毕竟派系敌对关系,陈光毅来福建后,一位32岁省委办公厅综合处副处长被选中担任陈光毅的秘书,而后,这个年轻秘书成了陈光毅的红人,后来成长为福建最年轻的正厅级干部之一。

按理说,陈光毅和贾和大大不合,陈光毅的秘书也应该和大大他们合不来的。

然而造化弄人的是,这位关系敌对的人的秘书,在后来和大大成为战友。

是的,当年作为陈光毅秘书的,正是现在的北京书记,蔡奇。

所以我们可以猜猜,大大和蔡奇,估计是不打不相识呢。

大大在福建的往事,留待以后说,我们继续谈贾。

总之,一句话,因为派系斗争失败,因为项南倒下,贾同志被卡在省委副书记位置上多年不得动弹。

算起来,早在1978年已经是副部级的贾,早年仕途一直顺风顺水的贾,在副部级位置上原地踏步了十多年,直到旧日相好江同志入主中南海后,贾同志才生生的蹚过了这道坎。

-

1990—1991 福建省委副书记、代省长

-

1991—1993 福建省委副书记、省长

-

1993—1994 福建省委书记、省长

-

1994—1996 福建省委书记、省人大常委会主任

1989年,江同志入主中南海,上台之初,根基还不稳,动作空间也有限,所以能在初期被江同志照顾的,毫无例外是铁杆中的铁杆,如曾军师和贾同志。

贾同志卡在副部级位置上十多年,对此,江同志终于把他拉了出来。

江同志做事很有条例,他第一步,就是让贾从副书记上转为省长。

当时的福建省长是耀邦失败后被下放的王兆国。

江同志调开了王兆国,让他去台湾办,给贾空出了省长位置。

{width=“3.65625in”

height=“0.6979166666666666in”}

{width=“3.65625in”

height=“0.6979166666666666in”}

贾同志进步为省长后,接下来就是省委书记。

当时的福建书记是陈光毅,江同志有一次调开了陈光毅,让陈去航空总局当局长,坐了十多年冷板凳的贾同志终于成为书记。

{width=“5.7652777777777775in”

height=“1.2875in”}

{width=“5.7652777777777775in”

height=“1.2875in”}

当年因项南失势,早年顺风顺水的贾同志多年郁郁不得志。

现在因故交得势,十年年冷板凳的贾同志短短几年就被扶正。

果然,还是要靠上面有人啊。

-

1996—1997 北京市委副书记、代市长、市长

-

1997—1999 中央政治局委员,北京市委书记、市长

-

1999—2002 中央政治局委员,北京市委书记

连调两个人为贾同志腾位置,江同志的确用心良苦。

然而没想到的是,福建书记位置上屁股还没坐热的贾同志,又高升一步了。

1995福建换届选举,贾同志再度当选为福建书记,这表明,当时包括中央和贾同志本人,都认为也都准备在福建书记上再干一届,坐到1997年十五大召开。

然而,北京陈希同的落马,却加速了贾同志的仕途。

北京书记陈希同,对江同志一向不服,用他的话说就是"64事件上我们北京人立功,怎么是上海人受奖”、“补充中央干部不能光从上海调”

最终,因为和江核心不看齐,陈希同倒台,北京书记空了出来。

京兆尹位置事关重大,在京兆尹选择上,如果江同志调上海干部来填空位置,那太授人话柄了,所以,将远在福建的贾同志调来,不至于引起太大反对声音。

因此,原本在福建打算坐满一届的贾同志,就这样受益于陈希同事件,北上京师,出任北京书记。

-

1996—1997 北京市委副书记、代市长、市长

-

1997—1999 中央政治局委员,北京市委书记、市长

-

1999—2002 中央政治局委员,北京市委书记

北京几年,贾同志事迹乏善可陈,倒是孙蒸菜事件挺有趣的。

之前写过,此处不提。

这一节提下福建远华案和贾同志是否有关系。

远华案是当时的天字第一号案,时任福建书记的陈明义因故被免去职务,降为政协主席。

案发时虽然贾同志已经高升北京,但很多人认为,远华公司深耕福建多年,在前任贾同志的眼皮底下起家,贾有不可推卸的关系。

但是,我们要实事求是的分析下。

第一,从上文可知,福建官场关系复杂,项南倒台后,贾同志身单力薄,逐渐被边缘化,连手中的人事大权后来也交了出来,最后只分管一些党务零碎活。在赖昌星坐大的那段时间里,贾同志可以说是省委常委里最没存在感的人了,赖昌星刻意结交无权的贾同志的可能性,不是没有,但很低很低。

-

严查远华案的是朱镕基,朱镕基的确铁面无私,远华案直接查倒了时任福建书记陈明义,如果朱镕基在远华案里查到了贾同志腐败的铁证,那么很明显,严查到底的朱镕基是绝对不可能轻易放过贾的。然而,贾在后来高升常委,可见,在常委会议上讨论贾同志时,朱镕基没有拿远华案来反驳江的人事提议。

从事实推演再到结果反推,我们无法笃定的说贾同志真的和远华案无关,只能说,在远华案上,贾同志比较干净的可能性,是很大的。

但是,虽然说贾同志很大可能性是干净的,但远华案上,贾同志失察之过是铁定有的。

也是贾同志的幸运,幸运的因为陈希同倒台而北上京师,早早离开了福建,如果贾同志不走,继续待在福建书记上做到1997年,那错误就更加深,那想常委,就难多了。

-

2002—2003 中央政治局常委

-

2·003—2008 中央政治局常委,十届全国政协主席、党组书记

-

2008—2012.11 中央政治局常委,十一届全国政协主席

-

**2012.11—2013.3 十一届全国政协主席 [1] **

在北京书记位置上,安然度过后,2002年,贾同志再次受江同志的大力提携,再升一步,成为亚洲最强天团的一员。

值得一提的是,作为两届常委的贾同志,对大大的入主东宫和顺利接班,付出颇多,毕竟,两人在福建,有过患难之交的情分啊。

又红又专仕途早达,斗争失势中期停滞,故交提携后期飞升,这就是贾同志一波三折的仕途人生。

{width=“3.2916666666666665in”

height=“4.302083333333333in”}

{width=“3.2916666666666665in”

height=“4.302083333333333in”}

重点小结

这是一篇丰富的白话文版人物小志。

而且是对照着百度百科的人物履历,一一写的,这样能写的很详细,而且故事展开能填补很多历史旧闻,是这些天休息的时候突发奇想出来的方式,不知大家喜欢不喜欢。

此篇回顾了贾同志一波三折的仕途人生,重点是他在福建的停滞受挫,这一章交代了项南这个关键人物,以及项南和贾同志、大大,一荣俱荣一损俱损的关系,弄清了贾同志在福建的环境情况,也就间接对当年大大在福建的岁月有了底。

嗯,福建往事,流金岁月,后面大大的一些故事,就好展开了……

文章作者 吃瓜群众岱岱

上次更新 2021-08-12