7_30渐行渐近的金融周期_彭文生

文章目录

渐行渐近的金融周期 彭文生著

张涛 国际货币基金组织副总裁

继力作《渐行渐远的红利》之后,彭文生博士在本书中给读者带来了又一个经济周期性分析的系统方法论,延续了其一贯的严谨、细致和新颖的治学风格,既强调理论基础,又突出问题导向,对判断后危机时代全球和中国经济大趋势提供了一个有效的政策分析框架。

黄益平 北京大学国家发展研究院教授、中国人民

人论坛学

术委员会主席

中国是唯一一个没有发生过严重金融危机的王要新兴币场经济国家,但这个纪录还能保持多久?彭文生博士的研究从金融周期的角度入手,深度解析中国经济和金融正在经历的变迁、挑战与机会,所提出的政策框架尤其值得深思。

陈志武 耶鲁大学金融学终身教授

如果你关心中国经济的当下挑战和未来走向,就应该仔细研读彭文生博士的这部著作。现在迷思很多,误导言论不少。彭博士带你冷静分清问题和出路,最大化你生活和事业胜出的概率。

巴曙松 中国银行业协会首席经济学家、香港交易所首席中国经济学家

当前,中国金融去杠杆的影响日益凸显,房地产市场分化格局持续;全球范围内不同经济体的分化也很显著。新的市场环境需要新的分析框架,彭文生博士以他横跨内地和海外市场的丰富理论与实践经历为基础,以金融周期为分析框架来把握市场的波动与政策的走势,为我们提供了一个富有参考价值的分析视角。

“中国金融四十人论坛书系”专注于宏观经济和金融领域,着力金融政策研究,力图引领金融理念突破与创新,打造高端、权威、兼具学术品质与政策价值的智库书系品牌。

中国金融四十人论坛(CF40)成立于2008年4月12日,是中国最具影响力的非官方、非营利性金融专业智库平台,专注于经济金融领域的政策研究与交流。CF40的宗旨是以前瞻视野和探索精神,致力于夯实中国金融学术基础,研究金融领域前沿课题,推动中国金融业改革与发展。

自2009年以来,“中国金融四十人论坛书系”已出版50余本专著、文集。凭借深入、严谨、前沿的研究成果,该书系已经在金融业内积累了良好口碑,并形成了广泛的影响力。

序 —

十八大以来,党中央坚持以提高发展质量和效益为中心,推进供给侧结构性改革,实施积极的财政政策与稳健的货币政策,促进了经济平稳健康发展。同时,金融改革不断深化,金融体系、金融市场、金融监管和调控体系日趋完善。随着金融市场的发展与开放,我们也面临一些风险与挑战。党中央反复强调要把防控金融风险放到更加重要的位置,加强金融监管,防范和化解金融风险。

以应对全球金融危机为起点,我国银行信贷快速增长,在非金融部门,尤其是企业部门杠杆率显著上升。近几年,房地产价格过快上涨,影子银行大幅扩张,传统商业银行与证券投资等业务的边界变得模糊,金融风险上升。彭文生博士这本书在金融周期的分析框架下,聚焦房地产价格与信用扩张相互促进带来顺周期性,为我们分析与探讨经济金融问题提供了一个新的视角。在我看来,为了防控金融风险,促进金融服务实体经济,我们需要控制住货币信贷扩张的总闸门,同时改善金融结构,这涉及货币政策、审慎监管、法律法规等多个方面。

一、金融的结构与监管

改善金融结构,有利于央行有效调控货币信贷总量,也有利于投融资与实体经济活动更紧密地结合起来,促进金融服务实体经济发展。首先,要完善多层次资本市场,增加中小企业股本融资渠道,建立资本市场升级降级机制,让市场选择上市企业,积极发展场外市场,让所有股份制企业有一个合法股权交易的场所,减轻银行压力,减少非法融资。其次,要给公司以债务工具的选择,促进债券市场发展,应该控制发债公司的总体杠杆率,而非规定具体债务工具比例。同时,要加强对包括影子银行在内的金融中介的监管,让工具创新和服务创新真正满足实体经济需求。

金融结构的改善与风险防范离不开对金融的规范与监管。我国金融业按功能分为银行业、证券业、保险业和信托业四个板块。银行业是信用中介,创造货币并以支付为核心;证券业是融资中介,为筹资者和投资者搭建平台;保险业是经济补偿机制,以精算为中心;信托业则是代客资产管理,强调对客户的忠诚。目前市场对金融机构描述比较多的是“混业经营”,但我更倾向于使用“综合经营”来描述一个金融机构法人或集团同时经营多种金融业务。混业经营只是简单强调了多种金融业务之间的相互渗透,而综合经营则更多地体现了各个业务之间相互融合的同时仍具有功能的独立性。

从法律法规层面看,综合经营有不同的形式。欧洲实行的是法人综合经营,需要良好的法治环境,以限定法人的权利;而其他国家,比如美国,实行集团综合经营。集团综合经营有两种类型:一是纯控股型,母公司没有独立运营的业务;二是事业型,母公司有独立运营的业务。在我国,目前两种类型都存在,但由于严格的分业经营的发展历史,几乎所有银行都拥有全牌照的子公司,而其他机构也是如此,所以目前我国要走向纯控股不太容易,最后很可能走向事业型。事业型控股公司存在一定问题,比如实业集团会更多考虑实业自身便利而忽视金融综合发展,或者由于经验欠缺导致投资金融业务时缺少专业性。现有持金融牌照的金融机构走控股路线还比较好管理,但现在的最大问题是连实业企业都形成了控股集团,而我国法律还没有明确这类公司的法律地位,我们需要从法律上来规范事业型控股公司。

彭博士在书里分析了金融的不同板块相互融合渗透带来的问题,尤其是影子银行的扩张与商业银行对批发市场资金依赖的增加。这里面既有上述的法律法规问题,即如何规范不同板块的边界,也有在现有法规框架下监管的有效性问题。

从监管层面看,现行的“一行三会”体制已无法适应金融业综合经营的现实。我认为重点不在于监管是否分业,而在于监管是否按照功能来区分。过去的监管以机构监管为主,监管当局对于经营机构的设立、撤销、审慎经营等进行管理。在综合经营的大形势下,这种监管形式需要改变,更应该强化功能监管和行为监管,从单纯的机构监管走向机构监管与功能监管相结合。

事实上,从分业经营到综合经营不改变业务功能的本质,同一法人同时从事证券和银行业,不改变银行审慎监管和证券充分信息披露的本质,而在大数法则下,保险的经济补偿功能也不应由于同一法人经营不同业务而改变。无论金融机构采取哪种综合经营模式,均要取得相应的牌照。发牌照的监管当局对持牌经营行为进行同一原则监管,牌照分为法人牌照和单项业务牌照。监管机构的设置可以是分业的、综合的,但监管仍然是分业的、按功能区分的。所以,监管机构的综合是可以的,但是监管本身并不是综合的。

当前审慎监管的行为监管强调主动干预,强调信息透明度,直接监管金融机构的行为。但行为监管一定要基于功能监管,否则会导致职责不清。相同功能要坚持相同的监管原则,参与人员要遵守同样的行为准则。同时,监管要坚持实质重于形式的穿透式原则。现在很多所谓的金融产品创新,如果把其外衣一层层剥下,实际上是具有相同法律关系的产品。而在销售产品时,未认真界定产品的金融属性和法律关系是造成金融秩序混乱的重要根源。

其实,某个产品必须有固定的属性,比如存款、贷款、保险、股票、债券、集合投资计划。现有各式理财产品就可以分为两类:一类是变相吸收存款,或把标的物进行分拆,变相发行证券;另一类是集合投资计划,即公募或私募投资基金。其中集合投资计划的本质是资金信托、是证券,但对此还没有达成共识,这是当前金融监管面临的最大难题,也是金融市场和监管混乱的原因所在。没有对金融功能、金融产品法律关系的统一认识,只有监管机构的合并与拆分达不到提高监管有效性的目标。理念的转换和法治环境的改善是提高监管效率的治本之策。

二、基础货币投放与调控

改善金融结构之外,控制好货币信用总量的增长也有赖于货币政策对基础货币的调控。无论是从全球还是中国来说,货币宽松政策存在效率递减的问题:过多的货币供应和信贷投放即使在消费物价通胀上体现得不明显,也会在资产价格的快速上涨中体现出来,带来金融风险。银行不能总是要央行“放水”,而要致力于调整结构,让钱通过合法有效的渠道流入实体经济之中。

从央行的行为来看,投放基础货币的渠道发生了变化,但控制基础货币总量投放的本质没变,市场不应由工具的变化而对货币政策的取向做过度的解读。央行一般通过三个渠道投放基础货币:再贴现以及信用资产质押再贷款、央行买卖政府债券和外汇占款。

全球金融危机之前,我国国际收支双顺差,要维持汇率的相对稳定,中央银行被动吸纳外汇而投放了大量基础货币,对冲过多的流动性是当时货币政策的重要任务。人民银行基本是通过提高存款准备金率来对冲因外汇储备过多而投放的基础货币,这是一个中性的政策,不是紧缩。

2009年之后,特别是从2011年开始,外汇占款逐渐下降,过去两年下降得更多,导致基础货币投放渠道发生变化。最近几年央行推出一些创新工具,包括短期借贷便利、中期借贷便利、补充抵押贷款等,通过这些方式向外提供基础货币,有时辅之以降低存款准备金率,补充基于正常需要的基础货币不足。

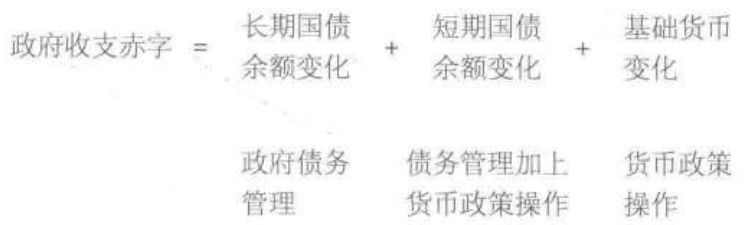

另外,我们需要准确理解央行买卖政府债券与基础货币投放的关系。在常规情况下,央行使用短期国债在公开市场上吞吐基础货币,作用等同于过去的央行票据买卖。不论使用哪一种操作手段,央行在确定了总量目标之后,操作方式只是不同工具的选择而已,工具本身不代表政策取向的改变。在非常规情况下,比如发达国家央行购买长期国债(量化宽松)投放基础货币,情况要复杂一些,因为财政的债务管理更多涉及中长期国债。但不管怎样,最终对流动性(基础货币)的总体把控必须是央行,以保持利率、汇率调控目标一致。

三、数字货币的能与不能

从货币的形式发展看,近年来社会各界关心数字货币的角色,彭文生博士这本书对此也有所涉及,我谈点自已的看法。当前我们所有的数字货币都用0和1的数字表达,这种数字表达的货币有一种是由法定货币转化而来的,我们把它叫作电子货币。还有一种不是由法定货币转化而来的,而是在一定网络社区内由发行者发行的数字形态的社区货币,比如Q币就是典型的代表。还有一种数字货币,没有发行者而是通过算法加密创造出来的,我们把它叫作算法货币。

现在很多人热衷于算法货币,认为其可以解决中央银行对货币供应掌握不是很准确、有人为干扰的问题,能解决长期以来人类面临的通货膨胀问题。但是算法货币能否成为货币,取决于参与者的认可以及币值的稳定。法定货币是中央银行靠国家信用建立的,算法货币靠加密解决了信用问题,但是不具备适应经济需求的供给调节机制,也就导致无法具备稳定的币值。历史上以黄金为代表的货币方式难以满足需求,因而产生了信用货币,货币政策的最大挑战是怎样让货币供应适应经济发展的需求。而算法货币的问题与黄金类似,并不能随着需求的变动而进行调整,因此无法解决币值的波动问题。一旦算法货币币值非常不稳定,就难以完成价值尺度的作用。所以我认同彭博士的观点,以比特币为代表的算法货币只能是私人货币,而无法成为一个真正的法偿货币。

有人说,可以通过算法技术来适应所有的交易需求就不需要有货币供给的调节机制,就是说一个社会的所有需求都可以计算出来,我们可以据此规划算法货币的供给,使得社会生产顺利进行,这恐怕是计划经济的思维。另外,算法的多样性必然产生多种算法货币,导致不同种类算法货币的汇率波动,也存在一个算法货币和现行的法定货币兑换的问题。上次全球金融危机除了经济结构以外很重要的原因就是国际货币体系的缺陷,单靠算法货币并不能解决这些问题。

虽然算法货币不是真正的货币,但信息技术进步可以改变法定货币支付功能的实现形式。目前法定货币的支付在境内和跨境的结算都采取了集中化网络的方式,但是开源共享的分布式信息技术提供了另一种可能,我们可以利用这种技术分布式地传递数字货币,低成本、高效率地完成价值传递。目前分布式支付的研发和应用还处于一种探索阶段,如何将算法货币的信息传导以及价值传导的低成本和高效率的优势,同当今金融体系结合起来,改进支付体系和支付清算服务,是值得我们研讨的方向。

一个方式是各国央行都在研究的央行发行数字货币。我国央行较早着手研究数字货币,并在2016年1月提出争取早日推出央行的数字货币。2017年春节前,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功,而央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌。目前央行数字货币的发行初步构想,仍基于现行人民币管理原则,按照“中央银行一商业银行”的二元体系来完成,由中央银行负责数字货币的发行和验证监测,商业银行从中央银行申请到数字货币后,直接面向社会,负责构建提供数字货币流通服务的应用生态体系。

在这个框架下,央行发行的数字货币虽然通过商业银行的渠道,但实际上是 $100%$ 的准备金。彭博士对央行发行数字货币的宏观含义做了一些分析,包括对银行业务模式的可能冲击。发行央行数字货币还有许多技术问题要解决,我们需要研究其在宏观层面的可能的影响。

最近习近平总书记在中央政治局第四干次集体学习时强调提高领导干部的金融工作能力,领导干部要努力学习金融知识,熟悉金融业务,把握金融规律。金融是现代经济的核心,所有关心经济发展的人,尤其是金融从业人员都应该加强对金融的学习和研究。彭文生博士的新书从金融的顺周期性视角分析宏观经济问题,结合金融和实体、需求和供给、总量和结构,提供了较有体系的图景,针对当前的一些热点问题也提出了不同于流行观点的看法。经济研究存在观点分歧是正常的,难得的是在一个逻辑自洽的框架下系统地分析问题。我曾为彭博士的上一本书《渐行渐远的红利》写过推荐语,很高兴看到他用框架性分析来研究经济问题的又一成果。

是为序。

吴晓灵

全国人大财经委副主任委员中国人民银行原副行长清华大学五道口金融学院院长

序二

一个值得深入探讨的基本理论

彭文生先生的新书《渐行渐近的金融周期》将要出版,盛情邀我作序。我一向关注文生的著述,且赞同他的大部分观点,因而欣然应允。及至看到全书的目录并翻看了其中的几章之后,更觉得有必要写上几句,附丽文生之妙论。

如书名所示,这本书的主线是金融经济周期。然而,熟悉经济与金融理论的研究者都知道,这个主题的要义,是金融与实体经济的关系一金融若不能影响实体经济运行,则金融周期无从产生。于是,一个看似极其理论化的论题,便有了极大的现实意义。

金融与实体经济的关系,一向就是颇具争议的议题。在2007~2008年发生的全球金融与经济危机中,高债务和高杠杆的兴风作浪,更使这一论题成为全社会关注的热点。在中国,随着经济增速减缓,以及货币金融政策效率递减,人们也开始关注高债务和高杠杆问题。而且,对于高杠杆率的关注,很快便与中国本土产生的老问题,如M2占GDP比重过高、信贷增速过快、贷款难、贷款贵等结合起来。一时间,“金融应当服务实体经济”几乎成为所有文件、文章以及各类会议的言。近两年来,随着国内“经济发展新常态特征更加明显”,另一个与此相近且彼此应和的命题一制止金融“脱实向虚”,又在朝野不胫而走。

金融与实体经济的关系,涉及相当广泛的领域。在我看来,几乎所有的金融范畴,包括货币、信用,储蓄、投资,债务、杠杆,利率、汇率,原生(债务)、衍生(债务),通胀、通缩,等等,都与之有关,或者必须从两者关系中方能获得实在的解释。这一点,相信大家读了文生的这部专著后,会有更深刻的体悟。

二

传统的主流经济学对金融是不重视的。在古典经济学的眼界里,金融(更严格地说是“货币”)与实体经济的关系是一个宏观问题,尽管当时还没有用宏观经济学的概念来指称这种关系。古典经济学认为,货币与实体经济是彼此分离的,因而,货币无非只是罩在实体经济上的“面纱”,它决定的只是物价水平的高低。至于由货币衍生出的金融活动,也没有改变货币与实体经济之间的宏观联系,只是在资源配置这一微观经济运行的层面上,加入了一项成本要素(利率),从而对资源配置的效率产生一定影响。尽管如此,在古典经济学的框架里,货币金融对于实体经济而言,本质上是中性的,企图运用货币金融政策来影响实体经济运行,或可产生短期冲击,但长期终归无效。

在理论界,最早企图突破金融与实体经济“两分”框架的是瑞

序二

典经济学家维克赛尔。他致力于在“金融世界”和“实体(真实)世界”之间找到一座“由此达彼”的桥梁。在他看来,利率就是这座桥梁:通过货币利率和自然利率对应调整、前者向后者靠近的“累积过程”,导致储蓄和投资、供给(生产)和需求发生方向相反的变化,最终驱使均衡达成,进而决定经济活动的总体水平;而利率结构的变化,则可能影响资源配置的效率,进而影响经济活动的总体水平。凯恩斯继承了维克赛尔的分析思路,并将之发扬光大。不过,他的主要贡献,是将维克赛尔的天才思想引入了说英语的国家。然而,尽管凯恩斯开了宏观经济学的先河,但是在金融与实体经济的关系上,他并没有比维克赛尔走得更远。在此之后,尽管凯恩斯主义、“新凯恩斯主义”、“凯恩斯主义的反革命”、“货币主义的反革命”等,“你方唱罢我登场”,争论得不可开交,但在实体经济和金融的关系的研究上,能够称得上革命性的理论贡献,大约也只是“托宾Q”。因此,虽然金融在人们日常生产和生活中显得极为重要,但是在主流经济学的理论体系中,于有效市场假说,金融因素始终未被系统性地引入宏观经济学一般均衡模型框架,从而一直委屈地在经济学家族中居于“庶出”地位。

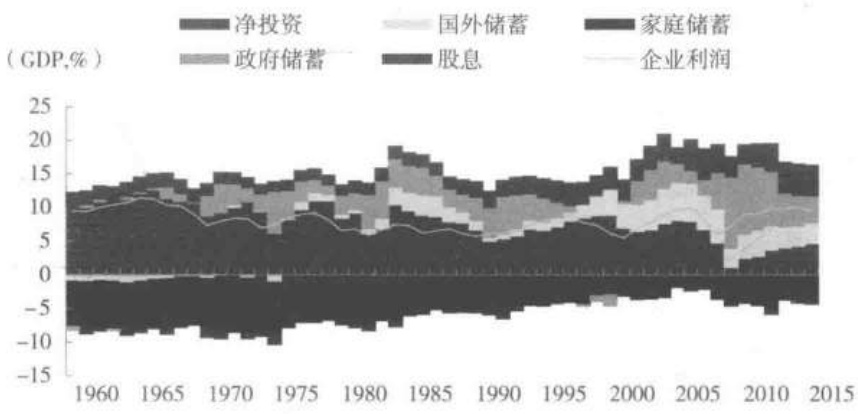

20世纪60年代,金融中介理论的异军突起,开辟了探讨金融与实体经济关系的新路径。这一理论从实体经济运行不可或缺的要素入手,循着交易成本、不对称信息、中介效率、分配效率、风险管理和价值增值等方面入手,层层考察了金融与实体经济的关系,阐述了两者间相互关联和相互影响的关系。如今,金融中介理论已经发展成一个大家族,然而,作为其创始者,格利和肖的贡献不可忽视,尤其是当我们分析金融与实体经济的关系时,切不可忘记两位学者有关“内在货币”和“外在货币”的分析。在格利和肖看来,货币资产有不同的类型,这些不同类型的资产来源于不同的途径,有的来自政府,大部分则来自实体经济。重要的是,不同类型的货币资产的名义扩张或收缩,对实体经济活动的运行会产生不同的影响。一般而言,可以充当货币的资产可分为两类:一是政府债务,二是私人金融机构的债务。由政府购买商品、劳务或转移支付而产生的货币资产可称作“外在货币”,因为它们代表政府对私人部门的债务净额。由于存在外在货币,价格水平的变化便会影响财富在私人和政府部门之间的转移,此即通货膨胀的再分配效应。与之对应,由私人部门债务组成的货币资产可称作“内在货币”,因为它们代表基于实体经济活动、产生于私人部门的资产和负债(初级证券)。一般来说,金融机构的债务只是在它们购置实体部门产生的初级证券的过程中,因而,由此形成的货币供应以私人部门的内部债务为基础,它们与货币间接证券的总和,恰与企业的初级债务正相平衡。基于这一分析框架,格利和肖否定了古典经济学和货币理论的“两分法”。他们认为,传统经济学的分析方法只考察了经济中的“外在货币”及其对一般物价水平的影响,而忽视了内在货币的存在及其引起的财富转移,以及进而产生的对劳动力、当期产出和货币的总需求的影响。简而言之,基于内在货币和外在货币的分野,格利和肖完美地揭示了金融与实体经济之间相互关联、彼此渗透的关系,从而对古典主义的“两分法”给予了最致命的否定。

三

20世纪70~80年代,信息经济学、新增长理论和新金融发展理论兴起,进一步打破了传统金融研究的僵局。从金融功能的角度研究金融发展对经济增长的影响,为现代金融发展理论的形成和发展奠定了基础。2007年全球危机以来,经济学界重构宏观经济理论和金融理论的努力获得了新的刺激,从而有了一些新的进展。努力的基本方向,就是将金融作为内生性体系纳入(刻画实体经济的)动态随机一般均衡模型。在这方面,伯南克和格特勒做出了重要贡献。。入手之处,是在宏观模型中引入企业资产负债表效用。在伯南克和格特勒看来,引起经济波动主要因素的投资水平,高度依赖于企业的资产负债表状况。具体而言,企业现金流的多寡、资产净值的高低,对于投资有直接或间接的正面影响。如果企业资产负债表是健康的,其现金流充裕,资产净值也高。这种状况的直接影响是,增加了企业内源融资的来源,降低了企业的融资成本;间接影响则在于,充裕的现金流和高净值为其进行外源融资提供了更多的抵押品,从而降低了其外源融资的成本。当企业遭受到经济中的正向冲击或负向冲击,其净值随之升高或降低时,经由信贷市场的作用,这种冲击对经济的影响会被放大,出现“金融加速器效应”。简而言之,存在这样的逻辑链条:企业资产负债状况的改变能够引起投资的变化,投资的改变会进一步引起下一期产量的变化,从而造成经济波动。另外,随着金融创新的不断推进和金融自由化的不断深入,金融市场波动日趋剧烈,而且显示出强烈的顺周期性和“超调”的特征。这种状况与资产负债表效应彼此呼应,相互强化,使得实体经济呈现出“繁荣一萧条”的新的周期特征,即金融经济周期。如此,金融因素及其变化便被纳入主流经济分析模型之中。

四

值得注意的是,当主流经济学的探讨徘徊于从实体经济的立场来解释实体经济与金融之间的关系时,实践却把这一命题引向了另一个方向一实体经济的金融化。用一般人的眼光观察,可以看到,金融作为一个服务行业,在人类生产和生活中已经无处不在,金融业增加值在各国CDP中所占的比例越来越高,金融从业人员的收入在社会各类人群中名列前茅,金融对宏观经济政策、社会生活、文化乃至意识形态的影响都日益增大。

然而,在理论层面讨论经济的金融化,则须有更为专业的分析视角,经济的证券化率(各类证券总市值/GDP)、金融相关比率(金融资产总量/GDP)不断提高,证券市场年交易量、信贷余额、年保费收入、外汇日交易量等对GDP的比率稳步上升,贸易相关的资本流动与非贸易相关的资本流动的比率的逆转(20世纪末已达1:45),都使得金融上层建筑日益膨胀,并进一步改变了人们之间的经济关系,使得债权/债务关系、股权/股利关系、风险/保险关系等金融关系占据了统治地位。

在一般人看来,货币金融与实体经济是泾渭分明的。然而,经过专业训练的经济学者都清楚地知晓:货币金融与实体经济之间的界限从来就不是非此即彼的。马克思早就指出:“货币是和其他一切商品相对的一般商品。”[《马克思恩格斯全集》(第46卷),第90页。]这就从起点上揭示了货币和实体经济(商品)的同源性。在人类历史上,货币的确曾固定地由某些商品(如黄金)来充当,但是,自从货币被信用化之后,金融活动日趋多样,货币金融与实体经济的界限更为模糊。尤其是近几十年来,经过层出不穷的金融创新和持续不断的金融自由化,实体经济已不同程度地被“金融化”或“类金融化”了。

在实体经济金融化的过程中,发挥关键作用的是金融的一个基本属性一流动性。在货币金融世界里,一种资产是否是货币,是依据其流动性高低来确定的。所谓流动性,指的是一种资产转换为交易媒介的难易、快慢和受损失程度。一种资产有了流动性,就有了一定程度的“货币性”。货币当局总是将定期存款、储蓄存款和外币存款等合称为“准货币”,根据就是:它们较其他资产具有较高的流动性,因而可称作“货币”;但较之现金和活期存款,其流动性较低,因而只是接近货币(准)而已。

一种资产流动性的高低,由该资产的市场状况决定。一种资产的市场如果具有较高的密度(tightness,即每笔交易价格对市场中间价格的偏离幅度较小)、较大的深度(depth,即较大规模的交易都不会对市场现行价格产生显著影响)和较大的弹性(resiliency,即由交易引起的价格波动向其均衡价格收敛的速度越快),则称该资产具有较高的市场流动性。资产的流动性越高,其货币性越强。根据这一说法,现钞、活期存款等我们常见的货币,无非只是拥有最高流动性的资产而已。

显然,一种资产的金融化,是通过提高该资产市场的流动性而产生的。问题恰恰在于,近几十年来的金融创新,其不懈的动力和客观的结果,就是提高了所有资产的流动性。举例来说,房地产历来是流动性最差的资产,但是经过一级又一级的证券化和信用增级,基于庞大的市场交易规模,与房地产相关联的金融资产如今获得了很高的流动性。正因如此,在危机之初,美联储才将用于投资的房地产归入金融一类,将之与实体经济相对立。

如今,在普通投资者资产配置的选项里,其“实体性”不容置辩的大宗产品,霍然就与其“金融性”毋庸置疑的固定收益产品和汇率产品等量齐观:时下稍具规模的投资机构,都会在旗下专设FICC部门,即将固定收益(FixedIncome)、货币(Currency)和商品(Com-modity)统一在一个逻辑框架下加以运筹。仅此一端就告诉我们,如今讨论金融和实体经济的关系,根本的难点之一,在于缺乏清晰的概念界定和不含糊的分析前提。要解决这一难题,恐怕需要另辟径,从实体经济的金融化入手,将实体经济和金融经济同炉熔炼。

五

通过以上简单的回顾便可看出,“金融服务实体经济”这一命题并非像一望之下的那么简单明了。事实上,它几乎包含了经济金融活动的所有主要方面,因而,在学术上,它几乎涉及所有重要的经济和金融理论。正因如此,我们在阐释、落实这一命题时,切忌大而化之。我们需要的是如同文生这样的结合实际、有理有据的细致分析。正是在这个意义上,文生博士的这部新著值得一读。

李扬

国家金融与发展实验室理事长中国社会科学院原副院长2017年5月1日于紫竹公寓

图书在版编目(CIP)数据

渐行渐近的金融周期/彭文生著、–北京,中信出版社,2017.6ISBN 978-7-5086-7590-9

1.①….1.①彭,①金融-经济周期分析中国W.①F832

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第085525号

渐行渐近的金融周期

著者:彭文生

出版发行:中信出版集团股份有限公司(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座邮编100029)

承印者:中国电影出版社印刷厂

开 本:787mm×1092mm1/16 印 张:26 字数:290千字版次:2017年6月第1版 印 次:2017年6月第1次印刷

广告经营许可证:京朝工商广字第8087书号:ISBN978-7-5086-7590-9定价:65.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:[email protected]

目录

导论7001

一、为什么要看金融周期/004

二、金融周期的理论渊源V006

三、政策框架演变的影响/009

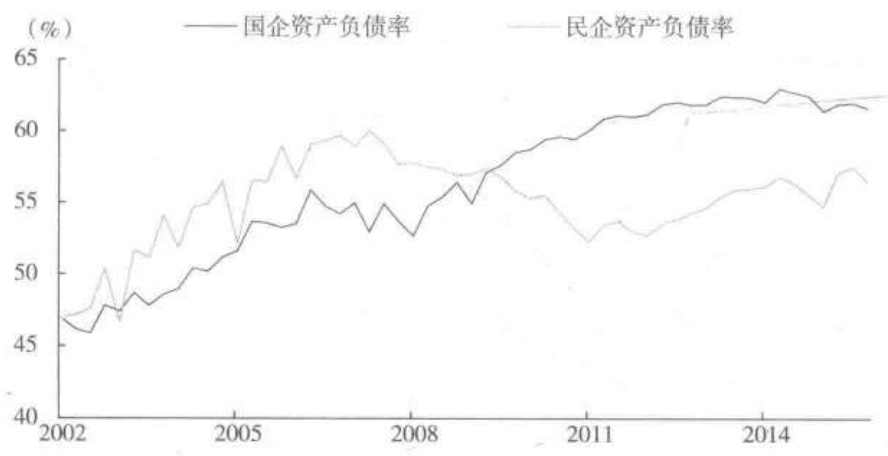

四、中美金融周期分化/016

五、故事叙述的架构V022

第一章货币是非中性的/025

一、什么是货币/027二、中性论的起源—货币数量论/031三、货币中性的现代版本7035四、非中性之总量视角/039五、货币扩张如何影响资产配置7042六、非中性之结构视角/047

第二章致第一个信用周期7053

信用不同于货币/056

二、高储蓄导致信用扩张? /061

三、顺周期性和银行的特殊角色/063

四、信用周期的总量视角/067

五、信用周期的结构视角/070

六、中国信用周期的总量与结构含义/074

第三章信用的价格——利率7081

一、利率由什么决定7084

二、自然利率见底了吗/089

三、利率市场化的影响/095

四、结构含义/098

五、政策的取舍/101

六、钱荒会重演吗/103

第四章影子银行是银行吗/107

一、野蛮生长的影子贷款/110

二、金融自由化的产品/113

三、影子贷款创造影子货币/116

四、放大金融的顺周期性/118

五、刚性兑付之谜/121

六、推波助澜的互联网金融/124

第五章地根连着银根/127

特殊的生产要素 /130

二、土地的垄断属性 /133

三、土地的金融属性/135

四、杠杆周期/137

五、房地产泡沫/140

六、去库存的陷阱/146

七、土地财政加大顺周期性/147

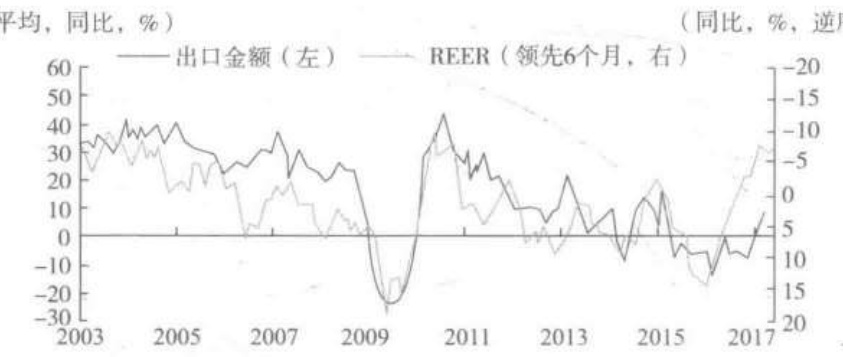

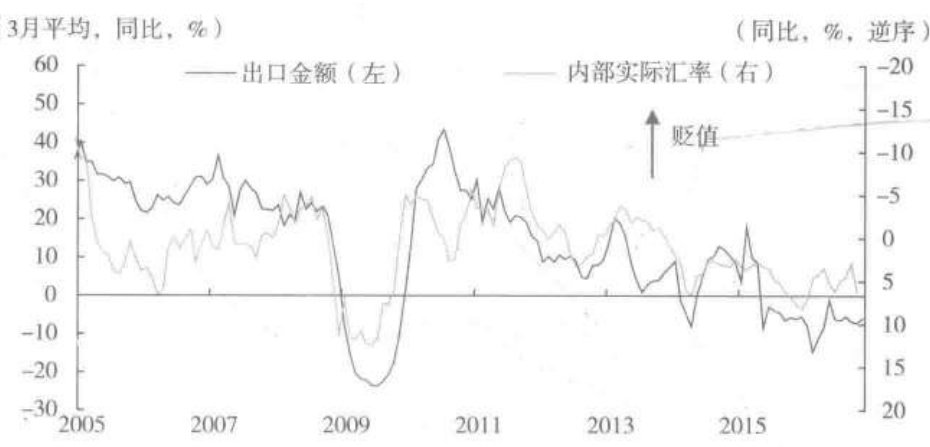

第六章汇率“常识”的偏差/153

人民币汇率强弱之辨/155二、误区一:贸易顺差代表升值压力/158

三、误区二:贬值不利于国际化/162

四、误区三:升值促进结构调整/165

五、从金融周期看汇率/169

六、不应有的贬值恐惧/173

七、贬值救不了房价176

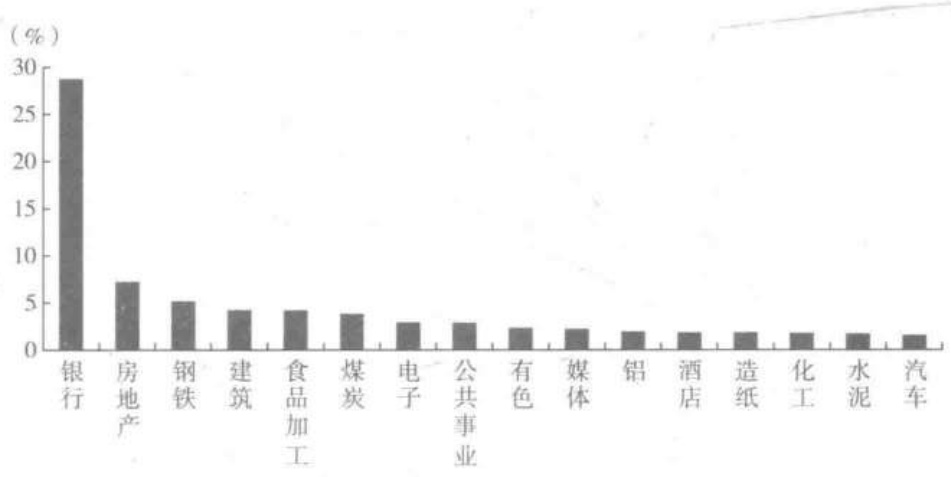

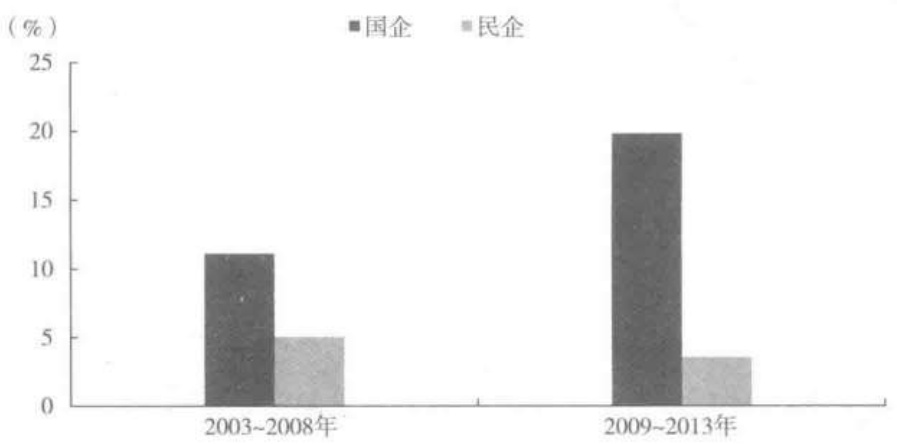

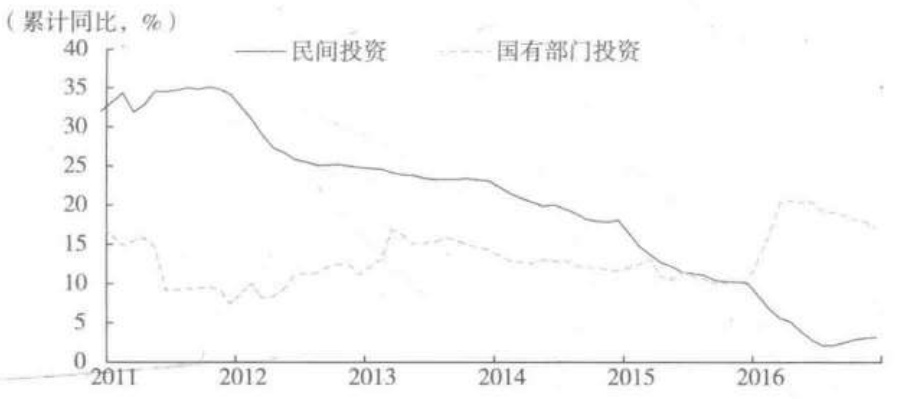

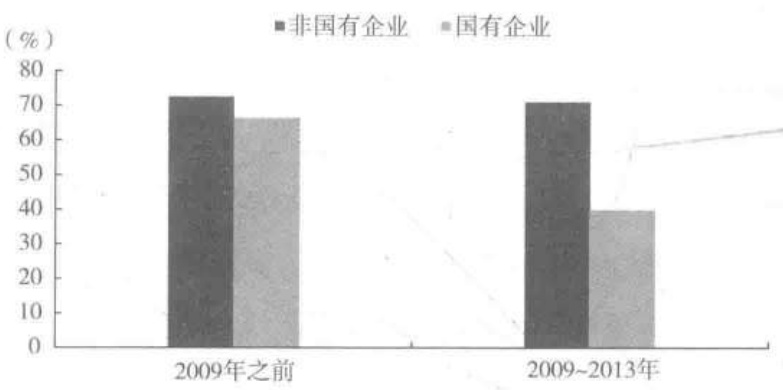

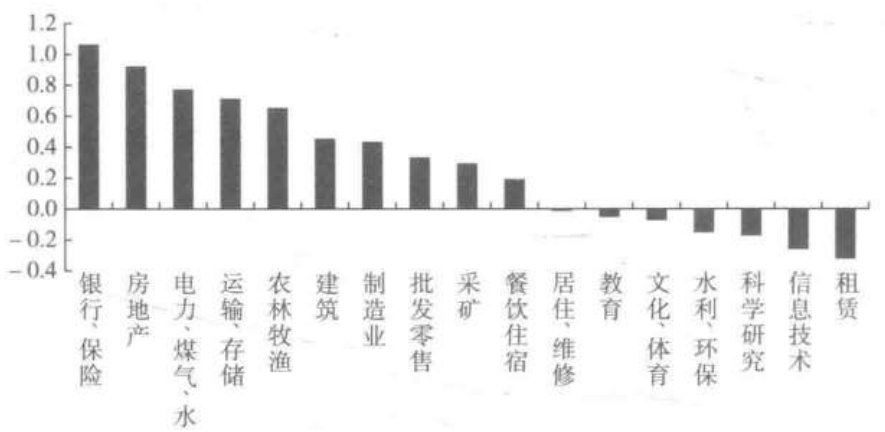

第七章金融周期的结构效应/181

一、房地产占尽先机/184

二、金融业近水楼台/188

三、不容忽视的政府隐性担保/191

四、民间投资下滑的非常解释/194

五、信用扩张加剧贫富分化/197

六、贫富分化促进信用扩张/201

七、结构的总量效应/205

第八章货币政策显疲态/209

一、何谓货币稳定/212

二、物价稳不代表经济稳7214

三、传统机制遇到障碍/217

四、非常规松货币7219

五、负利率的能与不能/222

六、中国的非常规货币政策/227

七、汇率机制是最大挑战/232

第九章宏观审慎监管再发现/239

、什么是宏观审慎监管7242

二、新瓶装旧酒? /244

三、取消存贷比要求得不偿失7248

四、MPA的不可承受之重7250

五、被调坏了的房贷首付比7253

六、创新挑战监管/257

七监管框架改革7260

八、宏观审慎监管也有局限性/263

第十章财政“复辟”? /267

一、重回聚焦点/269

二、财政关乎私人债务可持续性/271

三、政府债券是安全性资产 /277

四、财政投放外生货币/280

五、顺周期还是逆周期/282

六、期待财税改革/287

七、规范地方财政/290

八、财政主导还是货币主导/291

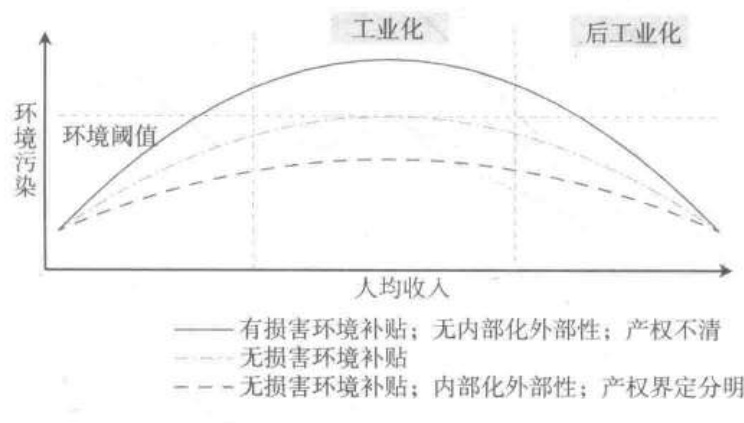

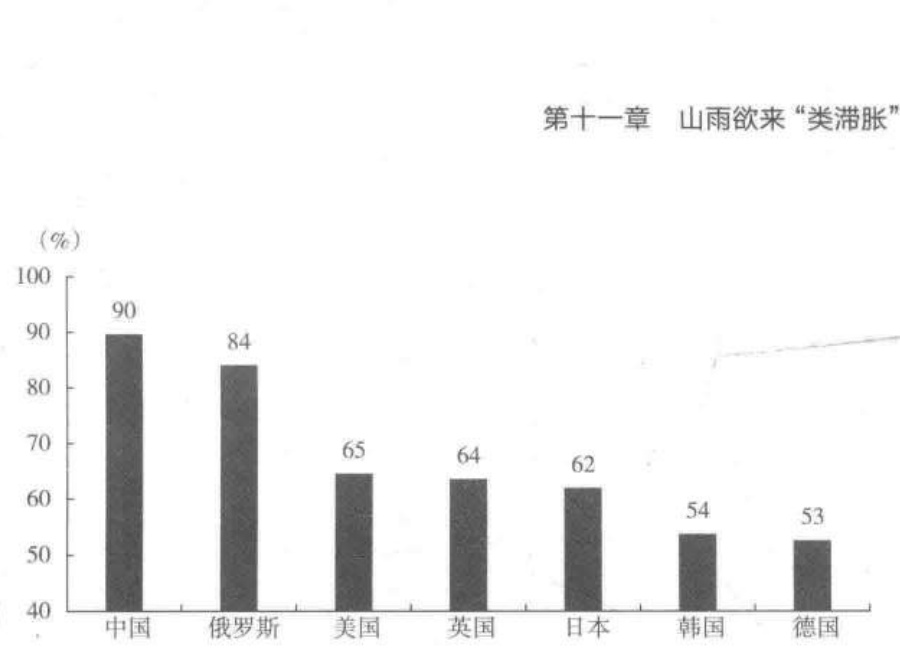

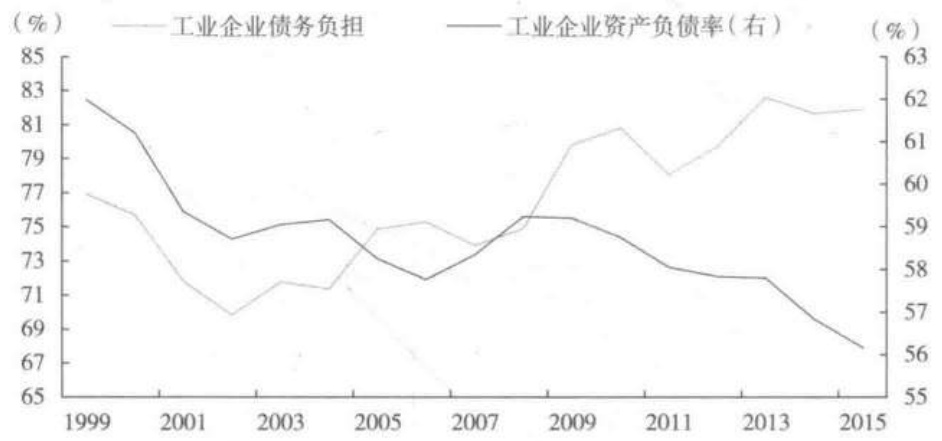

第十一章山雨欲来“类滞胀” /297

一、金融周期接近顶部之现象/300

二、潜在增长率下降/303

三、环境库兹湿茨曲线/306

四、隐性通胀显性化/310

五、供给侧改革的影响/311

六、“紧信用”还是“紧货币” /313

第十二章去杠杆的路径7315

、衡量杠杆率的两个指标/318

二、你的负债,他的资产/321

三、去杠杆的四个认知误区/324

四、降杠杆的机制7331

五、政府介入的时机与方式/337

020

目录

六、债转股:似曾相识燕归来? /340

七、宏观政策:紧信用、松货币、宽财政343

第十三章未来的货币/347

一、比特币(黄金)不是货币/350

二、功能财政投放货币7353

三、资本市场与银行体系之争/358

四、狭义银行与全能银行之争/361

五、央行数字货币促进狭义银行/365

六、普惠金融降低顺周期性/369

七、包容性增长:一个框架性建议思考

参考文献/375

后记387

导论

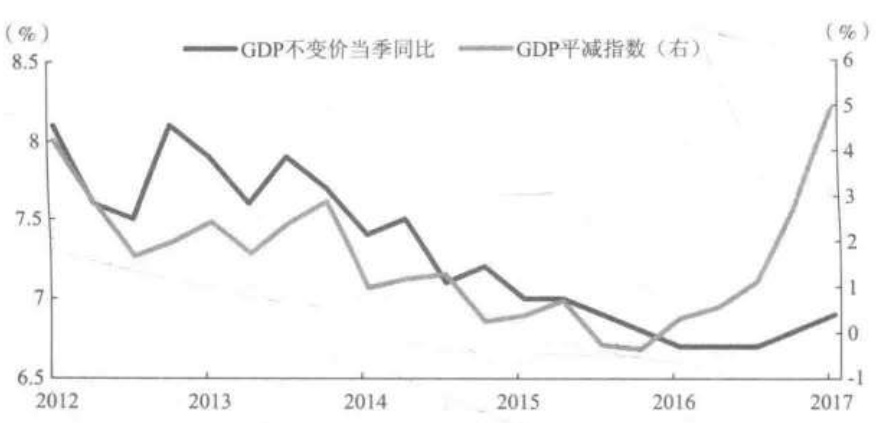

本书定稿在2017年二季度初,此时一系列宏观经济指标,包括CDP(国内生产总值)、工业生产、企业利润等企稳反弹,在此前一年原材料价格大幅上涨,周期类股票跑赢大市。这是一个短期反弹还是趋势性反转呢?社会各界对中国经济走势的看法有较大分歧。有观点认为,在经历长达七年的持续下行后增速已经见底,新周期来临。这种观点明显过于乐观,忽视了经济企稳背后持续累积的金融风险,包括高房价和高债务的不可持续性。二季度开始,金融监管持续加强,中国经济未来的走势又将如何呢?

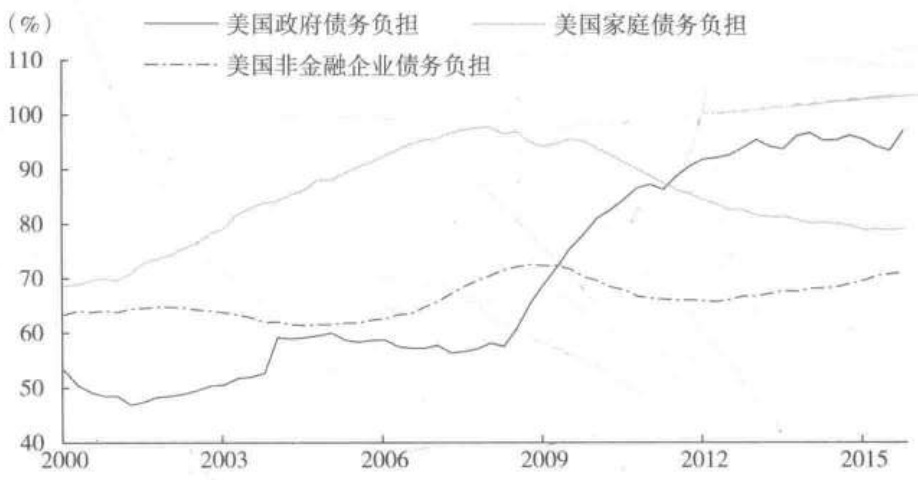

另外,在美国次贷危机十周年来临之际,全球经济改善迹象明显,美、欧、日复苏动能加大,信贷扩张,CPI(消费者价格指数)尤其是PPI(生产者价格指数)通胀上升,同时新兴市场经济呈现向好态势。美联储在2015年12月与2016年12月两次提高联邦基金利率后,在2017年3月再次提升政策利率,货币紧缩节奏加快。未来美国经济复苏有多强劲?这一轮美联储加息幅度有多大?这些对我们看中国经济的前景有重要意义。

分析经济的走势,我们需要抓住系统性重要问题或者说主要矛盾。在这个时间点,什么是影响未来几年宏观经济的既重要又颇具争议的问题呢?房地产和债务问题,应该是看未来的关键点。本书以金融周期为分析框架,把信用和房地产结合起来,联系金融和实体、总量和结构,试图提供一个从金融看宏观经济的完整图景。

这本书可以说是2013年出版的《渐行渐远的红利》的姊妹篇。《渐行渐远的红利》分析人口结构变动如何影响经济增长、经济结构、通胀、房地产、货币信贷、汇率等宏观经济变量,提供了一个从人口角度看经济的框架。从顾虑人口太多(控制生育)到担心人口结构不平衡(全面放开二孩),主流思想的转变花了很长时间。本书取名《渐行渐近的金融周期》,经历过去十年的繁荣后,房地产价格和债务已然过度上涨,金融周期的下行调整在逼近,虽然争议仍很大,但我们认为主流认知终将达成共识,带来包括税制和金融结构在内的结构性改革。

一、为什么要看金融周期

经济活动呈现周期波动的特征,没有永久的繁荣,也没有持续的衰退。有玩笑说10个经济学家有 $11$ 个不同的观点,看经济波动的规律自然有不同的视角。近几年,在经济分析中被应用的有基钦周期(以库存变动为主线,持续时间为3~4年)、朱格拉周期(以设备投资为主线,持续时间为 $8\sim10$ 年)、库茨涅兹周期(建筑业的发展周期,平均在20年左右)、康德拉基耶夫周期( $50\sim60$ 年一次的长周期)和熊彼特提出的创新长周期。另外还有一些因素,比如上面提到的人口结构变动对经济有类似长周期的影响。

这些看周期波动的不同视角,哪个更符合现实呢?应该没有一个放之四海而皆准的规律。区分短期和长期是一个重要抓手,但人

导论

口结构对经济的作用在短期也有体现,库存调整也受技术进步等慢变量的影响。我们也要区分统计分析与经济行为分析,从事统计分析以准确、及时判断经济周期拐点而在美国甚至是一个小行业,但这只是周期研究的一小部分,虽然统计分析捕捉数据的规律,但不是背后的驱动机制。

不同的周期理论反映当时的社会经济环境与主流思维,比如上述的基钦周期、朱格拉周期、库茨涅兹周期反映的是100年前工业化经济的状况,主要从实体经济的角度看周期波动(包括库存和设备投资等)。更极端的是20世纪80年代兴起的实际商业周期理论,将经济周期波动归因于人口、技术进步等实体基本面因素,认为与货币和金融无关。

总体来看,不同的周期视角都有一定的道理,但在一个时间点上这些因素并不能发挥同等的效力,主要的推动力量可能就是一个或两个因素,取决于当时的内外部经济基本面、制度安排、政策取向等。研究者的任务就是找出主要矛盾,但这并不容易,人们认识世界的理念和方法有差异,同一个现象,不同的视角,得出的结论可能不一样。

回到美国经济复苏动能有多强的问题,这取决于是什么原因导致金融危机后增长持续低迷。两个观点影响比较大:一个观点是以美国前财长萨默斯(LarrySummers)为代表的长期停滞论(secularstagnation),认为人口老龄化、贫富差距等结构性因素导致持久的增长乏力,尤其是当利率降到零下限后货币政策放松的空间受到限制。另一个观点则关注金融的影响,国际货币基金组织(IMF)前首席经济学家罗格夫( $\mathrm{KennethRogoff)}$ 从超级债务周期看危机后的经济疲弱,类似的分析是国际清算银行(BIS)研究人员倡导的金融周期理论,把债务和房地产结合起来分析顺周期性对经济的影响。近两年房地产和信贷反弹伴随着美国的经济复苏,金融角度的解释似乎说服力更大些。

金融周期关注信用和房地产相互强化带来的顺周期性,也就是繁荣时向上动力强,转向衰退后向下的动力也大。近几年,在讨论宏观经济问题时,房地产周期、信用/债务周期是经常被提到的词,金融周期把房地产和信用结合在一起看。这是因为房地产是信贷最常见的抵押品,房地产泡沫和信用过度扩张紧密相连。

对不少人来讲,金融周期是一个比较陌生的概念,①它听起来似乎是一个技术分析工具。为什么要重视金融周期呢?因为相对过去几十年的主流思维它是一个新的分析框架,是一个观察经济的新理念,更重要的是契合当下的社会经济环境:我们处在金融自由化与金融高度发展的时代,“金融是现代经济的核心”。我们可以从经济学两大流派和相关政策框架的演变来看这个问题。

二、金融周期的理论渊源

从宏观分析看,经济学基本可以分为两派:古典经济学和凯恩斯主义。前者强调市场有效配置资源,政府干预弊大于利;后者认为市场有时候失灵,需要政府干预。古典经济学注重供给、长期、结构和实体,认为经济增长由人口、技术进步等实体基本面决定,金融有效地把储蓄转为投资。古典经济学有一个形象的比喻:“经济像小孩的摇篮”,外部推力停下来就会回到原点,经济周期波动是短暂的,长期会回到均衡点。凯恩斯则强调需求、短期、总量和金融,市场配置资源失灵和货币金融有关。凯恩斯把经济比喻为大海里的一条船,即使台风停下来,如果没有外力的干预就不能回到原点。

每个人的世界观和理念不同,对经济学两大流派的认知自然也不一样,没有绝对的对和错,但一段时期内的社会主流思维反映了当时经济面临的主要矛盾。在过去的上百年间,基本上是古典经济学与凯恩斯学派各领风骚几十年。在1929年美国股市崩盘、大萧条之前,古典经济学占据主导地位,强调小政府和自由市场。20世纪30年代的大萧条使得市场有效论难以自圆其说。从“战后”到20世纪70年代初,凯恩斯理论占主导地位。70年代西方国家出现高失业和高通胀并存的滞胀情形,促使人们反思政府干预的利弊,经济学思潮又回到古典主义,即所谓的新古典经济学兴起。

新古典经济学驱动了80年代开始的市场化改革,包括金融自由化,全球经济在一段时间出现较快增长和低通胀的组合,和70年代的滞胀形成鲜明的对比,被称为“大缓和”(theGreatModeration)时代。2008年的全球金融危机再次引发对自由市场内在不稳定的反思,钟摆就又往凯恩斯主义的方向偏了一些。但这一次没有出现30年代大萧条后“一边倒”的情况,这在如何看待金融的问题上体现得比较明显。

2013年诺贝尔经济学奖授予三位对资产价格实证研究有突出贡献的经济学家,其中两位一法马和席勒教授对金融有截然不同的观点。法马的市场有效论认为,资产价格反映了基本面的最新信息,难以预测,也就没有套利空间,其思想对过去30年的金融自由化和金融市场发展起到了很大的促进作用。21世纪初美国金融衍生品的快速增长被认为有利于投资者分散和管理风险,背后是市场有效论的逻辑。席勒认为,人的行为并不总是理性的,资产价格的短期走势可能是“非理性繁荣”的推动,也就是有泡沫的存在。这两个人观点不同,却同时获得诺贝尔经济学奖,凸显出全球金融危机后思想界缺乏共识

实际上,对金融角色的争议可以追溯到两大流派的本源。古典经济学分为两部分:一是一般均衡论,解释商品之间的相对价格,市场竞争形成相对价格体系,促进资源有效配置;二是货币数量论,解释商品的货币价格,强调货币的支付手段功能,商品的货币价格和货币的量成正比例关系,货币发行多,物价则会随之上升。古典经济学认为资源配置是由相对价格决定的,货币数量只影响商品的货币价格,货币是中性的,不影响实体经济。延伸到金融,就是市场有效论,认为金融能有效地把储蓄转化为投资。

凯恩斯认为人的行为有时候由动物精神(animalspirits)驱动,是本能的反应,难以用理性来解释。信心下降影响投资和消费,导致需求相对供给不足。信心下降通过什么渠道影响需求呢?凯恩斯的货币观提供了一个解释。凯恩斯的流动性偏好理论强调货币作为储值工具和记账单位的功能,为投资者提供了流动性资产。流动性资产虽然利率低,但保证了即时可变现的购买力。人们对未来没有信心时会追求货币资产来储值,对货币的需求增加导致对实体物品的需求下降,带来经济衰退。

导论

两派的分歧突出地体现在对萨伊定律的态度上。萨伊定律认为供给创造需求,有供给就不要担心没有需求,背后的假设是货币经济和物物交换经济没有本质差别,在物物交换的经济中,人们总能找到一个相对价格完成商品的交换,不存在生产过剩的问题。凯恩斯的理论建立在对萨伊定律的批判之上,其最具有影响力的著作《就业、利息和货币通论》就体现了凯恩斯是从货币经济的角度来解释30年代的大萧条。在凯恩斯之前,马克思对资本主义生产过剩危机的解释也是基于对萨伊定律的批判,背后也是货币非中性的观点。

货币非中性在金融的延伸就是金融周期和金融不稳定论。这几年我们在讨论资产泡沫和金融风险时经常提到的一个词是“明斯基时刻”,描述了资本主义市场经济中金融体系过度扩张,信用导致债务负担最终不可持续,金融周期的拐点出现金融危机等。明斯基的理论在20世纪80~90年代不是主流,但在全球金融危机后受到了极大的关注。

货币非中性还有一个结构视角,这就是奥地利学派从货币供给和结构失衡看经济的周期波动。在现代金融体系下,信贷创造货币不是均匀的,信贷投放有先有后,先获得贷款的占有资源利用的先机,而能提供抵押品的房地产行业具有优势。信贷扩张导致某些行业比如房地产过度扩张,挤压其他行业,总量的繁荣在一段时间掩盖了结构的失衡,但资源错配最终不可持续,调整导致经济衰退,直至新的周期开始。

三、政策框架演变的影响

对金融认知的差异影响政策设计,实际上,金融周期可以说是

过去几十年金融自由化政策的结果,历史上的金融波动并不是在所有时期都有明显的周期规律并对经济产生较大影响。回顾宏观政策框架的演变有助于我们理解这个问题。

大萧条前的自由化

在20世纪30年代大萧条之前,自由市场经济的一个重要体现是金融自由化,对内是银行业务受到较少的限制,对外是资本的跨境自由流动。金本位制是维护内部物价稳定、金融稳定、国际货币体系稳定的机制,依靠的是市场竞争的约束。在部分准备金制度下,银行对存款的备付不是 $100%$ 的黄金储备,如果一家银行的信贷扩张过快,坏账增加,存户担心在银行的存款不能兑换黄金,就可能发生存款挤兑。19世纪美国小的银行危机频繁发生,限制了银行的风险偏好,降低了系统性金融危机发生的概率。在国际层面,一国的国际收支逆差越大,黄金流失就越多,利率随之上升,导致国内需求下降进而带来对逆差的纠正。

大萧条促使金本位制退出历史舞台。凯恩斯认为黄金作为货币是野蛮时代的遗产,不符合现代金融体系的需要,人们对流动性的需求波动大,黄金供给的限制成为经济和金融不稳定的因素。奥地利学派则认为,正是政府干预削弱了金本位制,尤其是1913年成立的美联储作为最后贷款人,降低了银行面对的市场竞争约束。结果是小危机发生的频率下降,但一旦发生危机就是系统性的。针对大萧条开的药方,凯恩斯主张加大政府的干预力度,奥地利学派建议恢复金本位制,让市场竞争约束发挥作用。最终,历史选择了凯恩斯。

战后金融压抑

战后西方国家的宏观经济政策框架基本上遵循了凯恩斯的“大政府、大银行”的主张。“大政府”是指政府对经济活动的参与增加,尤其体现在财政收支对CDP比例的上升方面。“大银行”是指中央银行的作用增加,体现在央行支持财政扩张,维护货币金融稳定的重要角色,而商业银行的活动则受到管制,被称为金融压抑。国际货币治理机制是所谓的布雷顿森林体系,美元和黄金挂钩,其他国家的货币和美元挂钩,表面看有金本位的影子,实际上不一样。在布雷顿森林体系下,对内是金融压抑,对外是资本账户管制,加上国际货币基金组织的准最后贷款人角色,和金本位制下市场约束机制有本质上的差别。

金融压抑的一个标志性事件是1933年美国国会通过的《格拉斯一斯蒂格尔法案》( $\mathrm{Glass-SteagallAct}),$ 也称为《1933年银行法》,将投资银行和商业银行业务严格分开,禁止商业银行包销和经营公司证券,只能购买美联储批准的债券,以保证商业银行避免证券业务的风险。《1933年银行法》还建立了联邦存款保险公司,其代价是政府加强了对商业银行活动的管制,实际上把银行的金融服务看成具有一定的公共品性质,通过增加政府的干预以维护稳定。战后的金融压抑最终体现在对资金价格(利率)和量(银行信贷)的行政性管制上。

在这个政策框架下,“大银行”(中央银行)从属于“大政府”(财政部),在不少国家,央行行长由财政部部长任命并向其汇报。需求管理主要通过财政操作,货币当局配合,可以说是财政主导的宏观政策。西方发达国家在20世纪 $50\sim60$ 年代的经济繁荣,在当时被认为是凯恩斯理论和政策的成功所赐。

但随着时间的推移,政府干预经济活动的弊端日益明显。从20世纪60年代末开始,通胀成为一个问题,到了70年代出现滞胀,1975年美国的通胀率达到 $13%$ ,失业率达到 $9%$ ,需求刺激只会带来物价上升而不能降低失业。弗里德曼提出著名的自然失业率概念,指的是有一部分失业反映了人口、技术进步、找工作的摩擦成本等实体因素,和货币没有关系,需求管理不能降低自然失业率。

滞胀使得凯恩斯理论和政策的信誉破产,西方国家从20世纪70年代末开始,推进市场化改革,减少政府对经济活动的干预。在英国,撒切尔夫人推动国有企业私有化。在美国,里根总统推动供给学派改革,通过减税以鼓励私人部门增加供给的积极性。他的一句话成为人们广泛引用的经典:“英文里有九个字最让人害怕,这九个字是“我来自政府我来帮你,①。”宏观经济政策则以反通胀为首要目标,虽然金本位制没有恢复,但政策的理念似乎回到了30年代大萧条之前的自由化。

20世纪80年代重启自由化

从20世纪80年代开始,到2008年的全球金融危机,全球逐渐形成了由以下几个方面组成的宏观政策框架。一是稳健的财政政策,强调财政中长期可持续性,弱化其短期需求管理的功能;二是中央银行主导宏观政策,财政和货币政策分开,财政赤字货币化在很多国家(包括中国)被法律禁止,央行独立性大幅提升;三是控制通胀成为货币政策的首要目标,不少国家比如英国实行通胀目标制

导论

(inflationtargeting);四是金融自由化,对内放松对金融的管制,对外资本账户开放,自由化的终极标志是1999年美国国会废止《格拉斯-斯蒂格尔法案》,重回金融混业经营;五是浮动汇率制度,布雷顿森林体系在1971年崩溃后,固定汇率制时代结束。

在这样的政策框架下,稳定宏观经济的逻辑和机制是什么呢?首先,物价稳定代表宏观经济稳定,市场竞争环境下价格有足够的灵活性在中长期实现资源有效配置,短期由于价格黏性带来摩擦,导致经济波动,但这是暂时的,而且降低价格黏性带来需求波动的最佳方法是避免物价大起大落,为消费者和投资者提供一个稳定的预期。

其次,金融体系有效地把储蓄转化为投资,金融自由化和金融创新有助于我们在时间和空间两个维度管理和分散风险,从而缓解消费(经济)的波动。

最后,在国际层面上,主流的观点是如果每个国家管好自已的事,也就是维持国内物价稳定,浮动汇率制就能有效调节国际收支不平衡。也就是说,维持国内物价稳定的货币政策加上浮动汇率制就能避免全球经济的持续失衡,国际货币体系不需要在制度层面的协调安排。在浮动汇率制下,财政政策的有效性大打折扣,财政扩张增加国内需求,但由此带来的利率上升与汇率升值降低了外部需求,总需求增加可能有限。与此对照,货币政策是更有效的调控总需求的手段。

金融周期与危机回归

这样的政策框架成功地实现了物价稳定,发达国家的通胀率在20世纪80年代快速下降并从此维持在低水平,新兴市场国家的通胀率在90年代也开始显著下降。但2008年全球金融危机带来的经济大衰退表明,物价稳定不能保证经济稳定。实际上,在金融自由化的过程中,已经有其他国家发生金融危机,包括80年代的拉丁美洲债务危机、90年代初的北欧银行危机、1997年的亚洲金融危机,但主流观点认为这些仅仅是个例,不是主要发达国家的问题。

全球金融危机对过去 $40$ 年逐渐形成的宏观政策框架带来了巨大冲击。为应对危机,美国等发达国家财政大幅扩张,主要央行实行量化宽松、负利率等非常规货币政策,加强对金融的监管,美国通过了《多德一弗兰克法案》 $\mathrm{Dodd-FrankAct}),$ 对银行的经营、利益冲突和保护客户权益做了严格的规定。经济大衰退后历史的钟摆向政府干预的方向有所回移,只不过幅度是温和的。财政扩张力度在危机带来的系统性风险稳定下来后显著下降,货币放松成为刺激总需求的主要甚至唯一手段,但极度宽松的货币政策也带来对金融稳定和贫富分化的担心。另外,《多德一弗兰克法案》被认为过于复杂,导致监管成本过高。

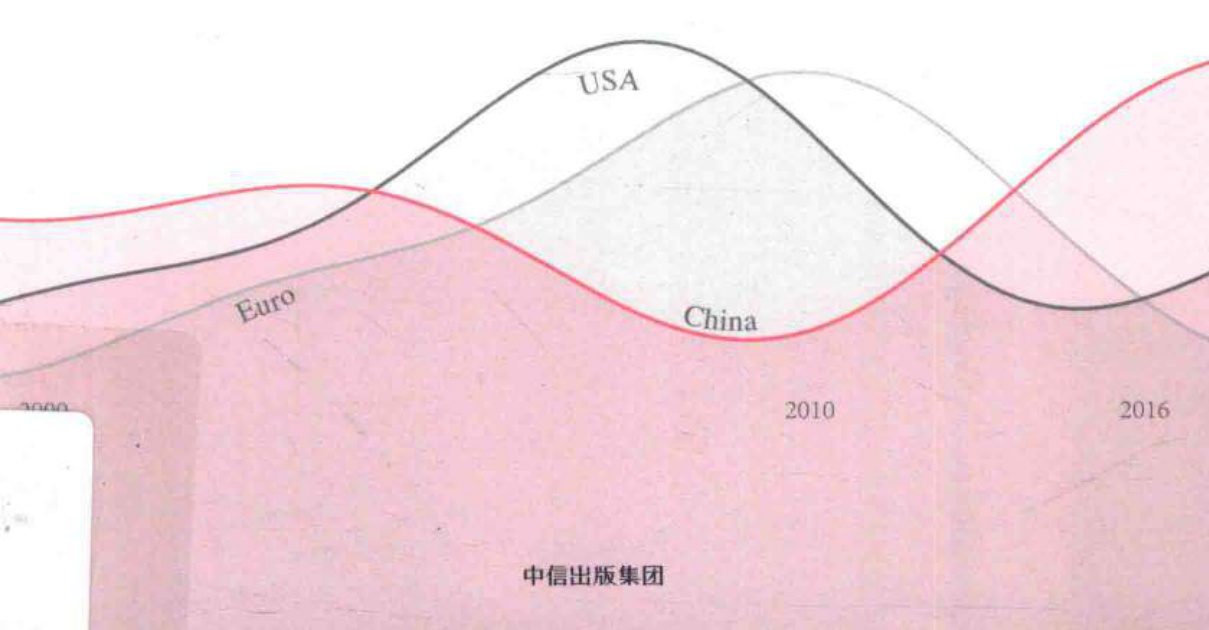

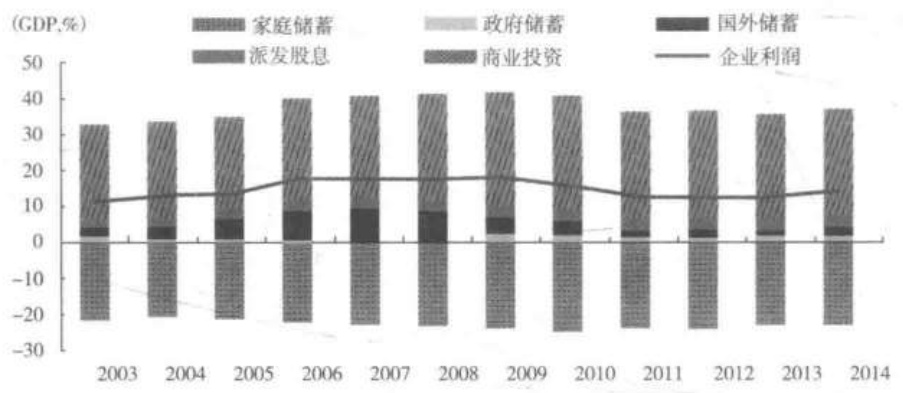

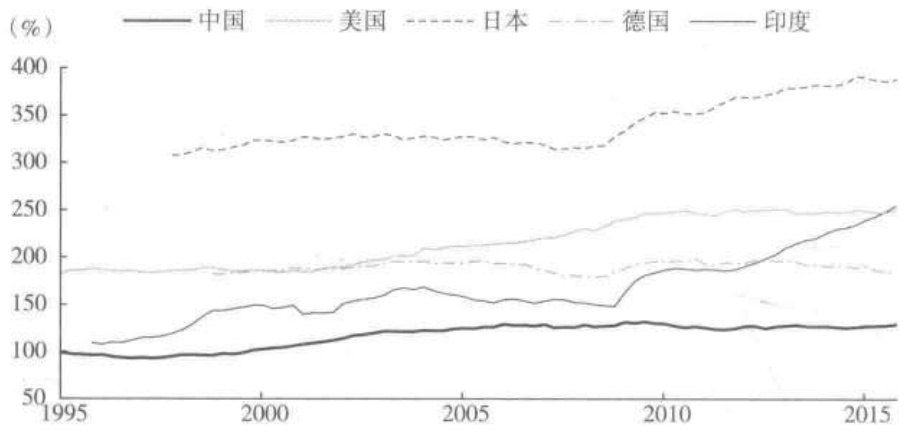

总结起来,过去一百多年,经济学思维和政策存在几十年一个轮回的周期规律(见图0.1)。在20世纪初,自由化占主导地位,带来的问题是资产泡沫、金融危机、贫富分化。凯恩斯理论和政府干预主导了战后的经济格局,在20世纪 $50\sim60$ 年代,金融危机消失了,但通胀逐渐成为主要问题,并在70年代达到了顶点。①从80年代开始,市场化、金融自由化再次成为主流,提高了效率,但也带

导论

来了资产泡沫、金融危机、贫富分化问题。全球金融危机带来对主流经济学的反思和政策调整,包括加强金融监管,以法国经济学家皮凯蒂的《21世纪资本论》成为畅销书为标志,贫富分化受到越来越多的关注。

图0.1经济学两大流派和政策框架的演变

资料来源:作者整理

上述大周期的轮回在东方也有体现。战后在东方体现为苏联和中国等社会主义国家的计划经济,和西方的政府干预型经济的大方向是一致的,只是程度不同。计划经济的弊端凸显后,20世纪70年代末邓小平开始在中国推行改革开放,其他计划经济尤其是苏联更是消失了。市场化改革带来了中国经济的快速发展,人民生活水平得以极大的提高,但随着时间的推移,资产泡沫、金融风险、贫富分化的问题日益凸显。党的十八届三中全会提出改革的目标,让市场在配置资源中起决定性作用,同时强调让发展成果更多更公平地惠及全体人民,这是现阶段经济面临的问题在政策层面的体现。

基于以上的梳理,我们可以说金融周期是金融自由化的产物,没有对金融管制的放松,金融就不会有足够大的周期波动来冲击经济。但这又不是简单的管制放松的结果,政府的显性和隐性担保也起到了促进作用。从1913年美联储建立到1933年推出存款保险机制,再到20世纪80年代开始的金融自由化时代,金融并不是完全受市场竞争规律的约束,金融机构接受政府的监管,获得的是公共资源不同层级的担保,带来道德风险。过去40年,金融深化和政府担保的结合带来激励机制扭曲,金融危机发生的频率增加,金融周期的重要性上升。

四、中美金融周期分化

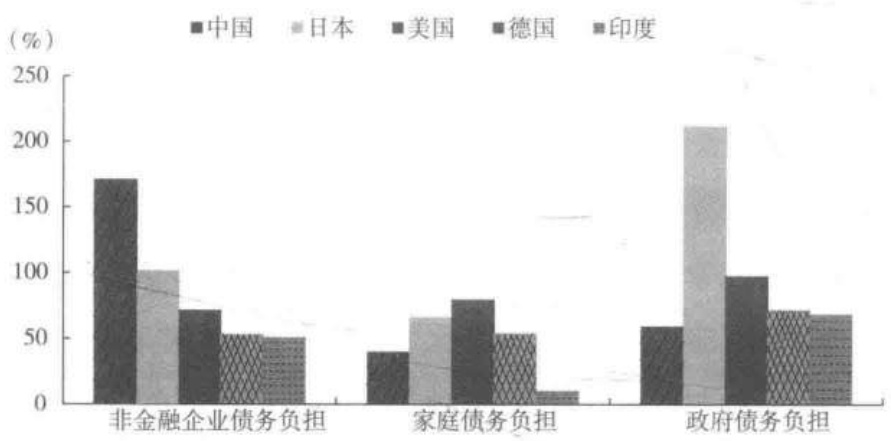

在详细的分析展开之前,我们先对金融周期的特征、现阶段在主要经济体的体现做一个概览。金融周期最核心的两个指标是信用和房地产价格,前者代表融资条件,后者反映投资者对风险的认知和态度,而房地产又是信贷的重要抵押品,两者相互促进,导致自我强化的顺周期特征。从宏观层面看,抵押品的角色使得房地产价格上升的过程就是经济加杠杆的过程,房地产价格下跌与去杠杆联系在一起。

金融周期比经济周期长,波动幅度更大,一个金融周期可以包括多个经济周期。以GDP增长和通胀为代表性指标的经济周期一般持续1~8年,而一个金融周期可持续15~20年。当经济周期和金融周期叠加时,经济扩张或收缩的幅度都会放大。国际清算银行的研究显示,金融周期下行时的经济衰退比金融周期扩张时的经济衰退幅度更大、时间更长。从过去50年来看,金融周期下行时,经济增长平均会下降 $3,4$ 个百分点:而金融周期扩张时,如果经济出现衰退,经济增长则平均下降2.2个百分点。同理,同样是经济周期的扩张期,CDP增长在金融周期上半场超过下半场。

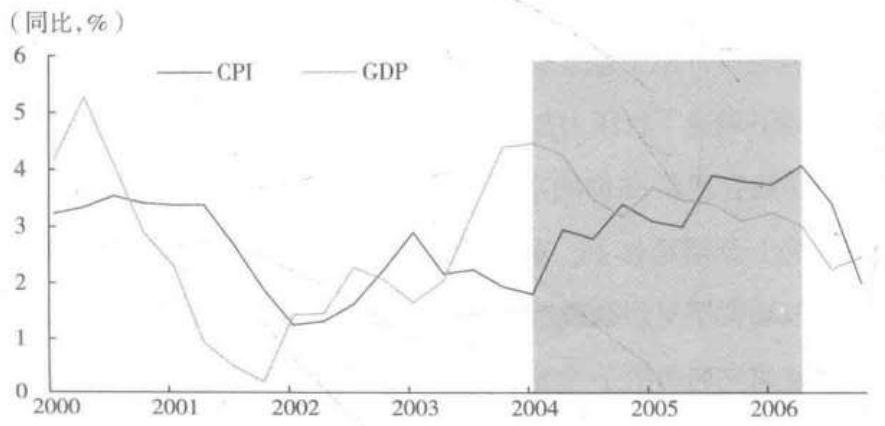

发达国家的经验显示,在金融周期上半场的早期,杠杆率较低,信用扩张对经济增长的拉动较大。到了繁荣期的后半段,信用刺激增长的作用下降,但通胀压力或对资产泡沫的担心会促使央行加息,宏观层面呈现“宽信用、紧货币”的态势,美国在 $2004\sim2006$ 年和日本在1988~1990年就是这样的情形。利率上升最终促使债务调整,金融周期进入下半场,体现为房价下跌、信用紧缩。去杠杆带来信用紧缩,可以是市场机制的结果,比如银行惜贷,或者房地产抵押品价值下降导致非银行部门负债能力降低,也可以是政策主动调控的结果,比如监管加强

从非金融部门(负债方)来看,去杠杆需要削减开支,降低消费或实体投资需求,带来经济增长下行压力。这同时也意味着储蓄超出实体投资,过剩储蓄导致均衡利率下降,央行有必要放松货币引导市场利率趋向均衡水平。另外,财政扩张有利于增加总需求,体现为政府支出增加和减税对私人部门需求的刺激。金融周期下半场的宏观环境呈现“紧信用、松货币、宽财政”的特征,银行信用投放货币下降,央行支持财政扩张,比如美联储或欧央行购买政府债券,政府信用投放货币增加。

在总量的视角之外,金融周期还影响经济结构。在金融周期上半场,房地产市场繁荣拉动房地产开发投资和相关的上下游行业,刺激需求增长。但是,从供给角度来看,土地价格和房价上升增加其他行业的运营成本,信用扩张有利于金融部门占用更多的社会资源,两者对制造业和实体服务业的挤压效应随着房价上升而日益严重,恶化经济结构。同时,房价上升和信用扩张加大社会的贫富差距,抑制总体消费和阻碍人力资本积累。到了金融周期下半场,这个过程反了过来,虽然房价下跌和信用紧缩降低总量经济增长,但经济结构改善,有利于中长期的可持续发展。

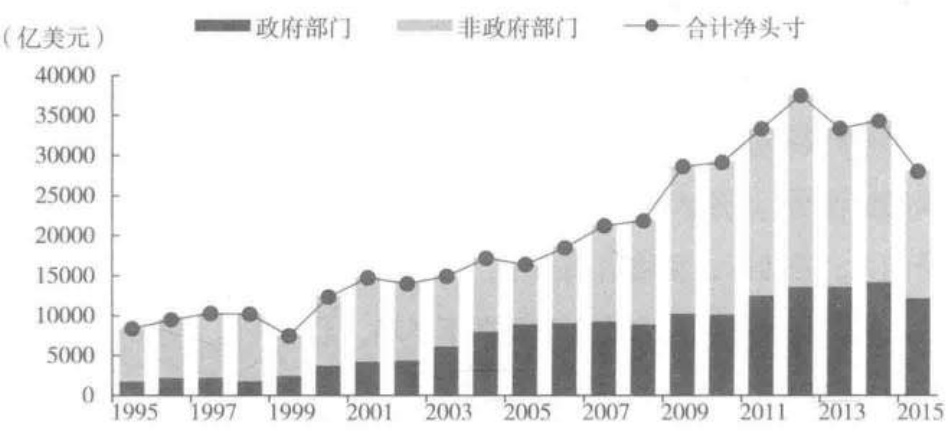

美国在新一轮金融周期上升阶段

我们使用国际清算银行的方法估算主要经济体的金融周期。①根据BIS的研究,实际信贷、信贷对GDP的比例以及实际房价指数是度量金融周期的较好指标,对这三列数据分别使用滤波提取周期项,然后取平均值获得度量金融周期的指数。金融周期指数上升,反映的是房价上涨和信贷扩张;金融周期指数下降,反映的是房价下跌和信贷放缓。我们的估算显示,金融周期发生的频率低,繁荣和衰退期超过CDP增长衡量的经济周期波动。从中、美、欧、日主要经济体来看,金融周期呈现明显的分化态势。

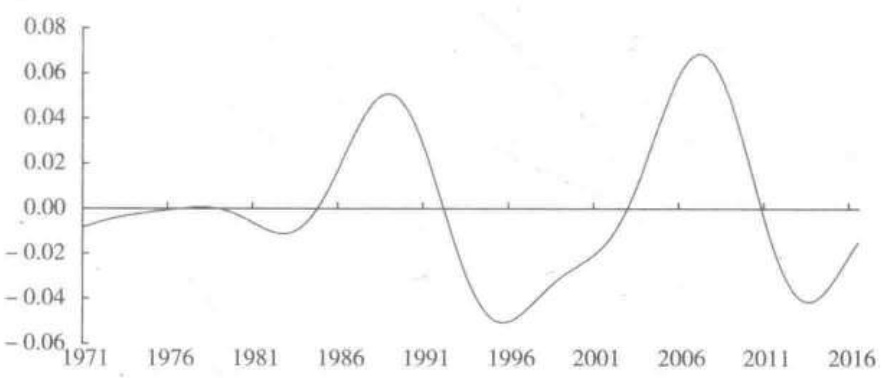

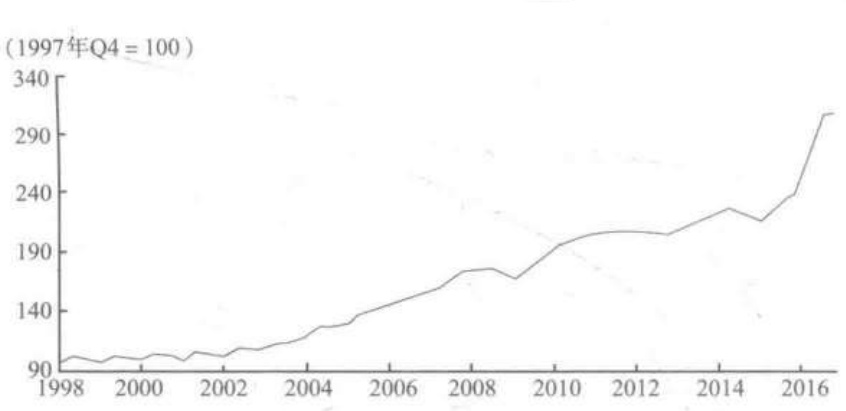

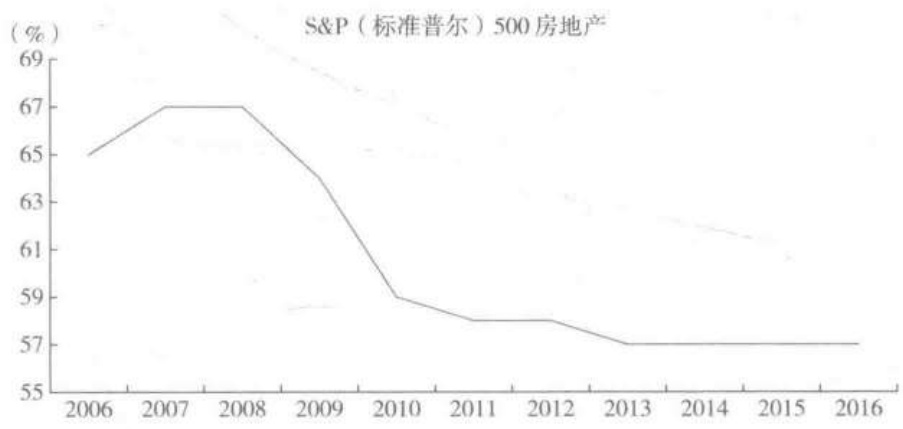

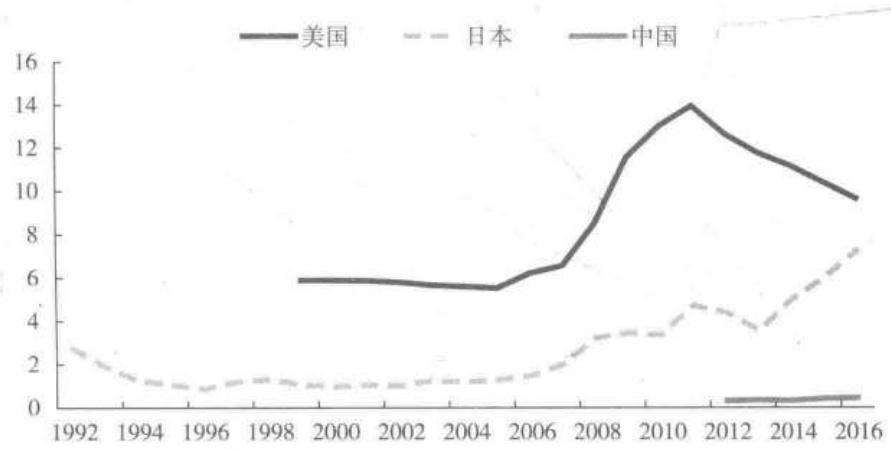

自20世纪70年代以来,美国经历了两轮完整的金融周期,顶点分别在1989年和2008年,间隔18年(见图 $0.2)$ 两个顶点都伴随金融危机,第一次是储贷危机,第二次是次贷危机,后者冲击力更大,导致全球金融动荡。危机后美国经历了去杠杆的痛苦调整,在衰退结束后增长持续低迷。但近两年美国似乎处在新一轮金融周

导论

期的上升阶段,房价和信贷显著反弹,经济复苏动能加强,美联储开始加息。在新的金融周期上升阶段,私人部门加杠杆可持续性较高,是未来经济增长和美联储加息的重要推动力。

图0.2美国金融周期

资料来源:BIS,CEIC,作者估算

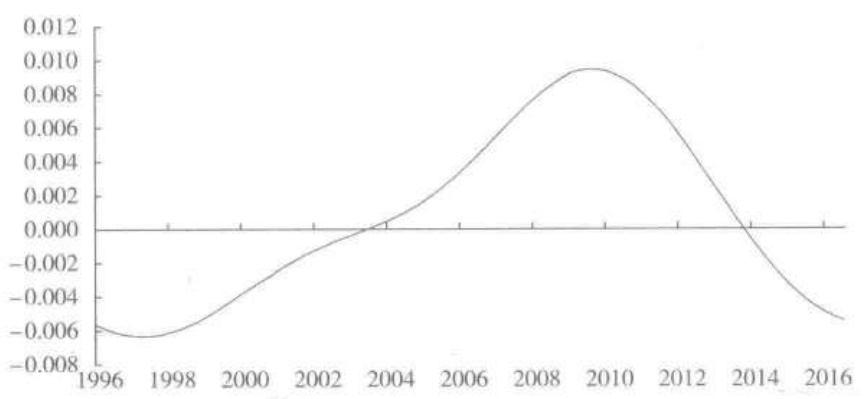

我们综合德国、法国、意大利、荷兰、爱尔兰、比利时、西班牙和芬兰八国的数据测算欧元区的金融周期(见图0.3)。与美国类似,从20世纪90年代末开始,欧元区处于金融周期的上升阶段,但与美国不同的是,欧元区此轮金融周期于2010年10月才见顶转向。欧元区金融周期的拐点和欧债危机联系在一起,南欧包括希腊、西班牙等国房地产泡沫破裂,银行体系坏账大幅上升,并通过政府对银行的救助而导致主权债务危机。过去几年在金融周期下行调整中,欧元区经济低迷,2016~2017年经济有改善迹象,信贷也有所反弹,但是否意味着金融周期已经触底还有待观察。

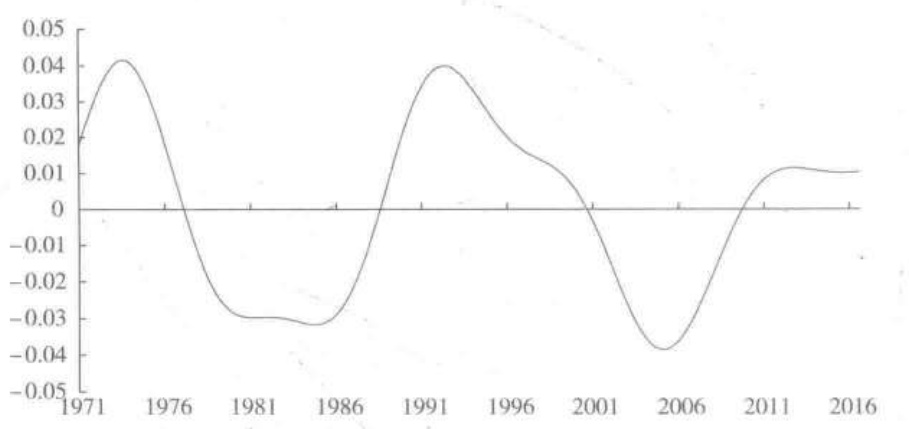

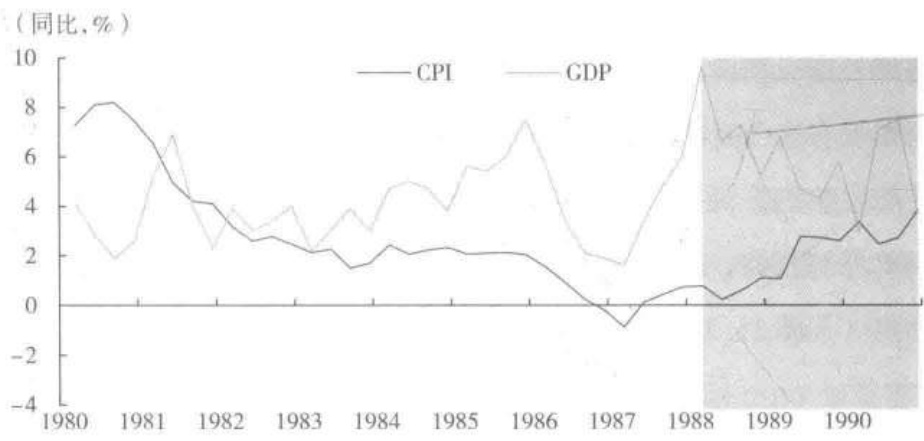

日本上一个金融周期的顶点是在20世纪90年代初(见图 $0.4)$ 房价于1991年中见顶回落,泡沫破裂,银行体系通过追加贷款掩盖不良资产,“僵尸贷款”延缓了信贷见顶的时间,信贷对GDP比例于1993年底才出现拐点,之后日本的房地产和银行体系步入了漫长的调整过程,经济持续低迷并伴有通缩压力。经过十多年的调整之后,银行信贷于21世纪头十年的中期开始反弹,但房价直到2015~2016年才小幅上涨,日本新一轮金融周期只呈现温和上升的态势,主要由信贷驱动,对经济增长的促进作用不大。

图0.3欧元区金融周期

资料来源:BIS,CEIC,作者估算

图0.4日本金融周期

资料来源:BIS.CEIC,作者估算

以上例子似乎显示,很多经济体在金融周期的拐点都伴随某种形式的金融危机,但实际上并不是所有经济体都如此。瑞士、挪威和澳大利亚等国在最近一轮金融周期的顶点前后并没有发生金融危机,这可能和其小型开放经济体的灵活性有一定关系。虽然没有发生金融危机,但房价下跌、信用放缓,导致这些国家的经济增长也经历了一段时间的下行压力。

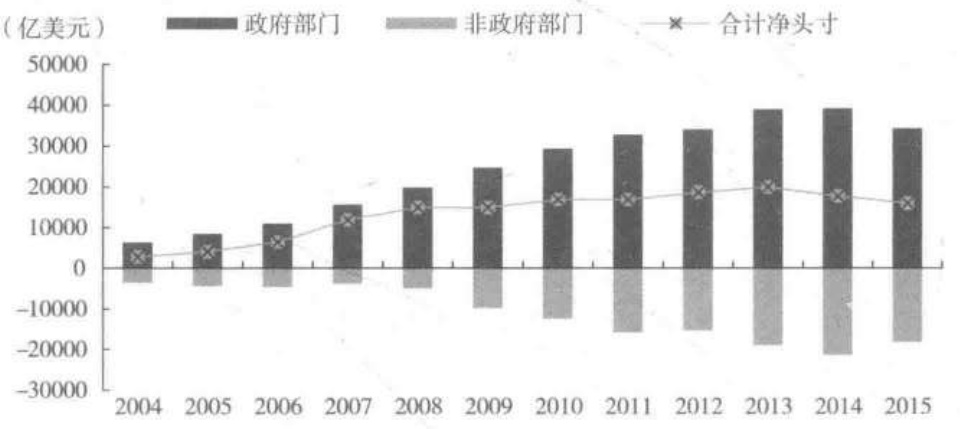

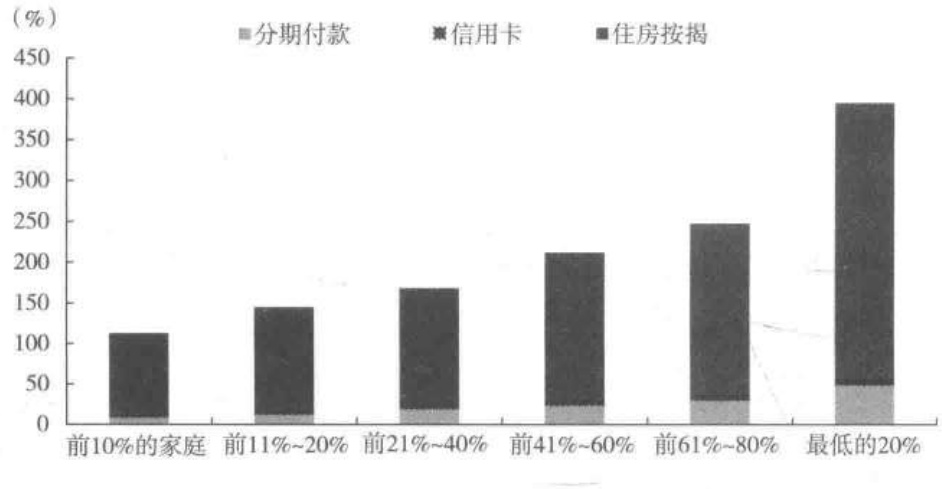

中国第一个金融周期在接近顶部

为什么说中国在经历第一个金融周期?在改革开放的过程中,金融的改革比实体部门慢,直到20世纪90年代银行贷款仍然带有很强的行政色彩,90年代末政策主导坏账处理并开启银行改制,大型银行逐步上市,建立了现代企业的公司治理制度,银行贷款的商业性特征才逐渐提升。2008年全球金融危机前,因为外汇占款投放的流动性较多,政策对银行贷款的限制力度较大,所以信贷增速并不快。全球金融危机后,外汇占款显著下降,同时应对外部冲击的政策刺激了信贷高速增长。另外,1998年住房制度改革后,住房市场发展起来:信贷和房地产的联系日益紧密。

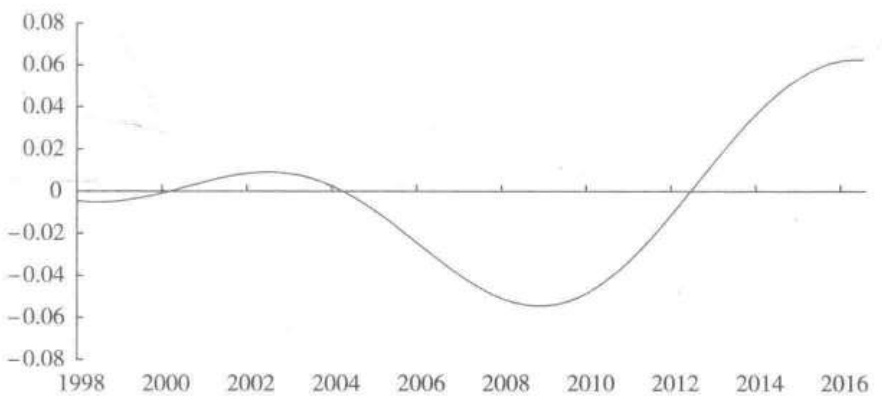

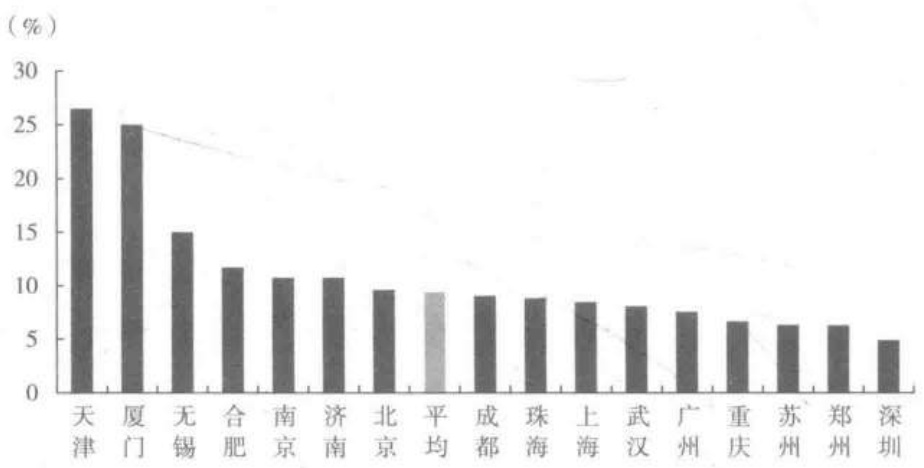

图0.5中国金融周期

资料来源:BIS,CEIC,作者估算

从2008年到2017年,中国的金融周期经历了近十年的繁荣期(见图0.5)。房价翻了几番,信贷扩张使得非金融部门的杠杆率大幅上升。金融周期似乎在接近顶部,各方面都在关注高房价对经济结构的扭曲和对社会分化的影响。但房价似乎只有一个方向,越来越多的人甚至开始质疑房价能否出现显著的下降。

房价真的不会下跌吗?未来哪些因素可能触发金融周期下半场的调整?对经济有什么影响呢?要回答这些问题并不容易。就拿房价来讲,受需求和供给、内在和政策多方面因素的影响,在一个时间点看空和看多都能找到很多理由。信贷扩张如何影响经济,债务的极限是什么,去杠杆的路径会是怎样,对这些问题也有很多不同的看法。本书试图在一个逻辑自洽的框架下提供一个完整的分析。

五、故事叙述的架构

关于高房价的一个共识是货币太多了,但为什么货币“超发”没带来 $\mathrm{CP}1$ 高通胀,更多体现在房价上涨呢?这些货币是怎么投放出来的呢?第一章从货币理论谈起,说明过去几十年占主流地位的货币数量论的偏差所在,阐述货币非中性观点的起源和宏观含义。第二章阐述信贷扩张创造货币的机制,以及其影响经济总量和结构的渠道。信贷具有鲜明的顺周期特征,银行不仅是金融中介,也通过贷款创造货币而获得铸币税。这两章可以说是金融周期作为一个分析框架的理论基础。

作为货币信用的价格,利率是金融周期传导机制的重要部分。利率由市场资金供求决定,自然受金融周期的影响,在周期的不同阶段呈现不同的特征,但央行是流动性的最终提供者,由货币政策调控的利率又反过来作用于金融周期。第三章阐述利率在金融周期中的角色,探讨利率未来的走势及其宏观经济含义。就中国而言,利率市场化是过去十几年的一个特殊因素,影子银行的发展既起到了推动作用,也是一个结果。第四章梳理影子银行活动对信贷扩张的影响。

土地供应有限被认为是房价高企的原因之一,但供给弹性低的商品也不少,为什么只有土地价格持续上升呢?第五章阐述土地作为一种生产要素和一般资本品的差别,土地价格如何成为经济加杠杆的载体,中国的土地制度尤其是地方政府的土地财政如何加大了金融的顺周期性。

金融周期不仅和经济总量的波动相关联,对经济的结构也有重要影响。一个渠道是汇率的波动。第六章超越传统的贸易视角,注重汇率的金融属性,阐述汇率在金融周期中的作用,尤其是对经济结构的影响。汇率的金融属性和资产价格联系在一起,汇率和房地产价格的关系也是这一章讨论的重点。

第七章分析金融周期在更广层面的结构含义,信贷投放有先有后,先得者占有资源使用的先机,土地和房产所有者因能提供抵押品而具有优势。信贷扩张和房地产价格持续上升使得金融和房地产对实体部门的挤压日益严重,加大收入与财富差距,扭曲经济结构。尤其需要关注的是信贷与贫富差距的相互促进作用,信贷增长加大贫富分化,而贫富分化反过来驱动信贷扩张。

如前所述,金融周期和政策框架的演变相关。第八、九、十章分别讨论货币政策、宏观审慎管理和财政政策在金融周期中的角色。

全球金融危机及其带来的经济大衰退对传统的货币政策传导机制和工具带来挑战,主要央行采取包括量化宽松和负利率政策在内的非常规措施。和美国相比,中国处在金融周期的不同阶段,对货币政策的要求有差异,但近几年中国央行的政策工具创新同样值得关注。加强宏观审慎监管是全球的新趋势,其工作的机制和效果仍有待观察,对中国来讲,技术层面之外的关键问题是政策如何在不同宏观目标之间取得平衡。全球金融危机也带来对财政政策的反思,从经济周期和金融周期来看,财政是顺周期还是逆周期与相关的制度安排有关。

未来如何发展?什么因素将触发房价和信贷进入下半场的调整?第十一章分析金融周期演变在经济周期中的体现,提出“类滞胀”是金融周期接近顶部的阶段性现象,结合对房地产泡沫和金融风险的担心,导致货币政策紧缩和监管加强,可能是触发金融周期转向的力量。

第十二章讨论金融周期下半场去杠杆的路径,分析一些流行观点的误区所在。从宏观层面来看,去杠杆必然和房地产价格下跌联系在一起。

第十三章回到什么是货币的基本问题,探讨货币体制可能的演变与改革方向,以限制金融的顺周期性,促进金融服务实体经济。在全书分析的基础上,最后我们提出一个框架性的政策建议。

当别人特意说某事和金钱无关时,这事儿往往就和金钱有关。

怎样看待货币作用是经济学一个亘古不变的话题,它影响着我们分析经济波动的规律和政府政策的效果。全球金融危机之前,占主流地位的货币数量论认为货币是中性的,货币只影响物价,只要通胀不出大的问题,我们就无须担心货币量的扩张。然而全球金融危机促使人们重新反思货币的作用。一种极端的观点甚至认为现在的货币体系就是一个大骗局,是经济肌体上的毒瘤。

在中国,货币持续多年的快速增长也引起很多担心与争议。如何理解货币和实体经济的关系?货币在经济运行中到底扮演什么样的角色?本章回顾主要的货币理论的演变,为思考货币和金融问题提供一个框架。

什么是货币

对于什么是货币、货币从何而来,按经济学的观点基本可以划分为两大流派:金属货币说(metalism)(或商品货币说)认为货币是市场交易和竞争的产物;国家货币说(chartalism)则认为货币来源于政府的法规。两大流派的观点有迥然不同的经济金融含义。

金属货币说

“金属货币”的名字源自对黄金、白银和其他金属制造的硬币的描述,货币的形式可以是黄金或白银本身,也可以是可兑换为贵金属的凭证(如金本位制下的纸币)。金属货币学说强调货币的价值首先是其所依据的商品(如黄金)的购买力,独立于其作为交易媒介的角色。也就是说,货币先有其作为商品的价值,在此基础上才能承担交易媒介(方便其他商品交易)的功能。

经济学教科书描述货币的来源,演示了一条货币市场竞争的路径。人类社会先是物物交换,种玉米的人要想把自已消费剩下的玉米换成羊,必须找到养羊的人同时也需要玉米。物物交换效率低,随着剩余物品的增多,商品交换的需求增加,逐渐地一种或几种商品成为交易的中间媒介(货币)。历史上很多商品起过这种交易媒介的作用,包括牛、贝、盐、铁、铜,最后落到黄金和白银,因为贵金属具有稀缺、可分割、携带方便等优势。

在货币的三大功能中,金属货币说强调货币作为支付手段(交易媒介)的功能,认为记账单位和储值工具是附带和衍生的两个次要的功能。货币作为支付手段极大地便利了商品交易,使得社会分工和专业化生产成为可能,提高了经济运行的效率。“劣币驱逐良币”讲的就是货币作为支付手段的故事,当一个国家同时有两种货币流通,当货币之间比价固定而实际商品价值偏离这个比价时,实际价值较高的货币则被人们收藏起来,而实际价值较低的劣币则充斥市场。显然,作为储值工具,应该是良币驱逐劣币。

强调支付手段功能的金属货币说是货币数量论的基础,影响我们对很多宏观经济问题的解读。虽然现在是没有贵金属支撑的纸币时代,但稀缺性仍然被认为是货币的价值所在,控制货币供给非常重要。没有限制的供给导致货币的价值不断下降,最终威胁其作为交易媒介的功能。金属货币说认为纸币超发带来的通胀最终会导致现行货币体系崩溃,供给有限的商品如黄金将重新扮演货币的角色。

国家货币说

国家货币说则认为货币是法律的产物,是政府法规指定的用于结算合同的工具,货币不是市场交易竞争的产物。凯恩斯是国家货币说的代表性人物之一,他认为“国家货币”至少已经存在了4000年。从近代来看,某些时段“国家货币”是黄金,另一时段则是白银,中间的转换都有政府的背书,金本位制度下每单位货币(比如1美元)等同于多少重量黄金也是政府规定的。在“二战”后的布雷顿森林体系下,他国货币与美元挂钩,美元与黄金挂钩(一盎司黄金值35美元),显然也是政府间协议的产物。随着布雷顿森林体系的垮台,货币与商品(黄金)最后的一点联系也不存在了,国际货币体系进入法定纸币(fiatmoney)的时代。

但国家货币说对货币的解读并不限于法律确定货币(legaltender)视角,更重要的是政府作为经济活动参与者本身行为的影响,政府在其交易行为中愿意接受的支付手段就是货币,它可以是黄金、白银、纸币或电子记账单位。政府在收税时只接受人民币付款,在支付公务员和国有部门工作人员的工资时只发放人民币,政府的税收和支出而不是法律的规定才是国家货币的根本来源。政府在现代经济活动中占有举足轻重的地位,其交易行为对非政府部门也当然具有重要影响,但这本身还不能充分反映政府法定货币在整个经济中的作用。

国家货币说还强调货币的记账单位功能。凯恩斯认为货币理论的首要概念是计价货币( $\mathrm{moneyofaccount}),$ 即双方当事人在合同中用来计算买卖价格(当期支付)和清偿债务(延后支付)的货币单位。因为买卖价格和债务债权首先要以计价货币来表述,因此计价货币是支付手段和储值工具的前提和基础。凯恩斯认为政府决定什么是计价货币,加上政府在本身的交易行为中决定接受何种支付手段,使得货币具有鲜明的政府作为的特征。

举个例子,澳门特别行政区只有65万人口,经济规模是香港特别行政区的 $15%$ ,是中国内地的 $0.4%$ ,澳门与香港以及内地经济活动往来密切,港币和人民币在澳门的贸易和金融交易中被广泛接受,但澳门元作为货币并没有消失。为什么呢?因为澳门政府规定税收必须以澳门元交纳,政府给公务员发放的工资也是澳门元,政府部门的交易行为与交易合同也是用澳门元来计价与结算的。澳门币的存在是政府行为作用的一个例证。

银行货币

国家货币说强调政府决定什么是货币,但政府的行为难以决定货币的量。财政收支的赤字才能带来货币的净投放,显然不能满足整个经济活动对货币的需求。凯恩斯已经认识到银行贷款创造购买力,支持消费和投资支出。明斯基把凯恩斯的国家货币说拓展到银行货币,把不同形态的货币比喻成一个金字塔,在顶峰的是政府和中央银行的负债,其货币性最强,中间的是银行的负债(存款),底层的是非银行机构和个人的负债。银行之间的结算通过其在中央银行的存款账户进行,对于银行来讲,在央行的准备金存款就是货币(也称基础货币):对于一般个人和企业来讲,其在银行的存款是货币。任何人都可以通过负债创造10U(金融要求权),只要有人愿意接受就可成为货币。

银行的特殊性在于银行享受某种程度的政府担保,中央银行为银行之间的交易提供清算服务,并且央行扮演最后贷款人角色为银行提供流动性支持。另外,很多国家的政府对银行的负债(存款)提供显性或隐性的担保。这些都提升了银行存款作为货币的可接受度。从这个意义上讲,银行货币是国家货币说的延伸。但银行毕竞还是商业机构,其创造存款的贷款是企业和个人的负债,而这些负债有可能得不到偿还,最终带来明斯基论述的金融不稳定(第二章将阐述银行信贷在金融周期中的重要角色)。

以上简要回顾了两大货币学说的截然不同的观点,总体来讲,有三大分歧。一是货币的起源,把历史演变的争议放在一边,国家货币说强调政府的作用显然更符合现代的情形。二是货币的内生性和外生性,在商品货币时代,货币的供应由黄金的产量决定,显然是外生的,现在的货币创造虽然受货币政策等外生因素的影响,但和银行以及非银行部门的经济活动紧密相连,有很大程度的内生性。三是货币的三大功能中哪一个是首要的,国家货币说强调的记账单位功能在现代经济中,包括在复杂的金融交易中,扮演重要角色。对这些问题的认知对我们理解货市和实体经济的关系至关重要。

二、中性论的起源 货币数量论

金属货币强调货币的支付手段功能,其延伸就是货币数量论,

该理论认为货币的量与一般价格水平存在正比例关系,决定资源配置的商品之间的相对价格和货币没有关系,这是货币中性论的基础。那么,怎么理解支付手段功能隐含的货币中性观点呢?

支付手段功能

货币和商品有一个根本性的差别,即一般商品的供应增加,意味着社会财富增加,这是因为这些物品能满足人们的消费需求。粮食增加可以养活更多的人,手机增加可以提高通信的效率,一些投资品比如机器设备虽然不能满足人们的即期消费,但可以生产消费品来满足人们未来的消费。货币的增加是否意味着财富增加呢?当然,对个人来讲,钱越多越好,但这里我们实际上混淆了货币的储值和支付功能。作为储值工具,钱的增加意味着我们有更多的财富,但支付手段的增加并不意味着财富的增加。

我们可以想象一个情形,社会总体商品和服务的量没有变化,只是支付工具的供应增加了,整个社会的财富是否增加了呢?显然没有,比如春节期间流通中的现金多了,并不代表居民财富增加了。但支付工具的量增加了,有什么影响呢?在货币和商品的量之间存在一个交换的比例关系,决定了货币作为支付工具的购买力。货币的量多了,则这种比例关系就会发生变化,体现为商品的价格上升,货币的购买力下降。货币量的增加只提升商品的货币价格,不改变商品的量,这就是货币是中性的逻辑。还是以春节期间现金增加为例,我们往往观察到一些物品的价格上升,但这是暂时的,春节后

现金回笼,相关的价格就会回落。

强调货币的支付手段功能是古典经济学的货币数量论的起源。在16世纪的欧洲,人们发现,随着美洲新大陆生产的黄金被源源不断地运回,欧洲物价有明显的上升。苏格兰人大卫·休谟(DavidHume)的著作《货币论》(OfMoney,1752)就特别描述了商品的货币价格和货币数量之间成正比例关系的现象。

价格灵活性

行文至此,细心的读者可能已经意识到,货币数量论导出货币中性的一个重要假设是商品的价格是灵活的,货币供应的变动带来价格及时的变化。货币供应多了,价格同比例上升,降低了单位货币的购买力,而总体货币的购买力不变,其支持的对商品量的需求不变。如果货币供应少了,价格同比例下跌,单位货币的购买力上升,总体购买力仍不变,对商品量的需求也不变。按照货币中性理论,任何货币量的增加都被物价上升抵消,人们的实际购买力没有变化,对实体经济自然没有影响。

现实生活中,没有绝对灵活的价格调整,古典经济学强调,虽然一些摩擦因素导致某些商品的价格不会及时变动,但这个过程持续的时间较短,商品的相对价格在受到货币供应变化冲击后较快地回到均衡状态,后者取决于人们的偏好、技术、生产效率等实体因素。因此,货币的变动对资源的配置不会带来持续的影响:在市场竞争的环境下,经济有自我修复的功能,不会有持续的资源闲置或非自愿的失业。

货币数量论在多大程度上与现实相符呢?我们可以从大家熟悉的交易方程式来看这个问题:

$$ M\cdot V=P\cdot Q $$

其中, $M$ 是货币存量;V是货币流通速度; $P$ 是物价水平; $Q$ 是商品的交易量。货币数量论的精髓是货币中性, $M$ 的变化不影响Q,只导致 $P$ 的变化,这里 $V$ 是给定的,取决于当时的支付技术、社会习惯等。

简单地考虑,商品交易主要是当期生产的商品和服务交易,因此等式右边可以视作名义CDP的值,代表货币需求,左边的M是货币供给,相对于货币需求来讲是外生的。按照这个等式,任何M/CDP的上升只是暂时的,给以时间,超发的货币带来通胀,体现为名义CDP上升,最终M/CDP会随之下降,回到超发前的均衡水平。也就是说,按照货币数量论,M/CDP虽然有波动,但应该呈现均值回归的态势。

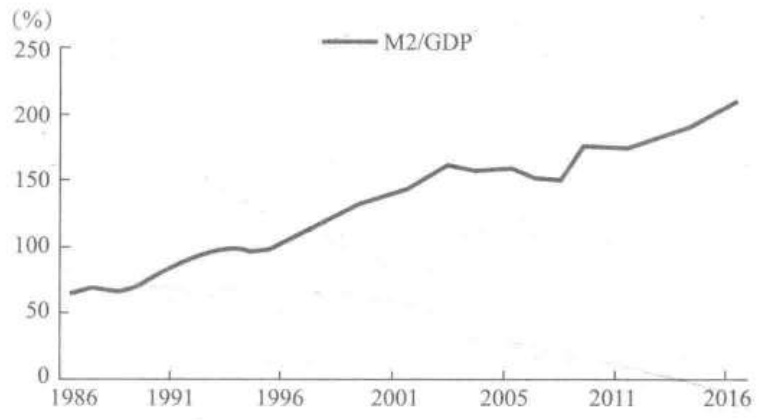

在我国,M2/CDP的比例长期以来呈现上升的趋势,也就是说偏离了货币数量论。对改革开放后至20世纪90年代的M2/CDP呈上升趋势,解释主要集中在“货币化”进程:随着计划经济向市场经济转轨,越来越多的经济活动从实物交易转变为通过货币的媒介来实现,在农村地区尤其明显,也就是人们的支付习惯发生变化,货币流通速度下降,结果是货币需求速度超过了名义CDP增长。①这种解释应该说比较合理,符合当时经济发展的状况。

“货币化”观点的一个含义是当货币化基本完成后,M2/GDP比例不应该持续地上升了。但如何解释M2/CDP的比例在过去20年的大幅上升呢(见图 $1,1)?$ 一个技术上的解释当然还是货币流通速度下降了。不过货币流通速度为什么会下降?随着信息科技和支付系统的改善,货币流通速度应该是上升的。实际上,货币流通速度是一个在金融不发达的货币体系下的概念,在商品货币(黄金)时代,货币的形态比较单一,人们支付习惯的变化也比较慢,货币流通速度的波动小。在现代金融体系下,货币形态多样,支付和清算技术变化快,我们计算的货币流通速度上下波动幅度大。货币流通速度变成一个黑盒子,在解释货币和经济的关系上,没有实际意义,已经是一个过时的概念。

图1.1中国 $\mathbf{M}2/\mathbf{GDP}$ 呈趋势性上升态势

| 在货币流通速度波动这个技术因素之外,对M2/CDP持续上升的 |

| 另一个解释就是对货币数量论的否定,也就是货币方程式本身就是不 |

| 成立的,即货币不是中性的。在讨论货币非中性之前,我们先阐述货 币中性论的现代版本,比交易方程式更接近现实些,但精神没变 |

资料来源:Wind,作者整理

三、货币中性的现代版本

导论提到,从20世纪 $70$ 年代末开始,主要发达国家反通胀,古典经济学的思想回到主流地位。按照新古典经济学提出的实际商业周期理论,就业的波动反映人们对工作时间的自愿选择 $,^{\mathrm{{(1)}}}$ 试图抹平经济周期波动的总需求,管理政策短期内也不能改善一般民众的福利。在这个模型中,货币甚至是不存在的,货币政策当然也不能影响经济周期的波动。

货币政策短期有效

但这种完全否定政府的逆周期操作功能的观点不能被所有人接受,于是出现了一个所谓的“新凯恩斯”经济学,借用古典经济学的微观基础,试图把货币合到解释实体经济波动的模型中,强调市场体系中有一些摩擦,导致经济有暂时的不平衡。“新凯恩斯”经济学假设价格不能及时调整,使得货币这个名义量的变动在短期内对总需求产生影响。另一种假设是信息不透明和不对称,市场中一部分人正确地认识到货币量的变动,从而接受商品价格的上升(作为消费者)或提高产出品的价格(作为生产者);但另一部分人误判形势,维持原有价格不变,导致货币总量的变动对需求产生影响。

虽然认为货币在短期不是中性的,但新凯恩斯经济学并不主张央行用货币刺激政策来促进总需求增长,而是把货币政策作为逆周期调控的工具,以达到把通胀维持在一个温和水平的目标。在新凯恩斯经济学的模型里,货币是一个内生变量,反映总需求波动带来的货币需求的变化,货币的量不会对经济的其他部分有超越利率的独立的影响,最多是提供一些领先的信息,帮助我们更准确地判断经济的走势。

因为货币的量是内生性的,央行的货币政策通过控制短期利率,来影响中长期利率和资产价格,试图把总需求控制在经济的潜在产出水平附近,以维持物价总水平的稳定。这是现代版的货币中性论,只要通胀温和,货币量的多少无关紧要。在这个模型里,金融部门基本上有效地把储蓄变为投资,宏观经济的不平衡主要体现在通胀上,只要把通胀控制好,经济就不会出大的问题,人们往往把潜在增长率等同于通胀在温和水平时的增长率。

建立在“新凯恩斯”经济学基础之上的发达国家中央银行的政策框架,对我国的货币政策也有较大影响。虽然我国货币政策的目标是多方面的,包括物价稳定、经济增长、国际收支平衡等,但随着市场化程度越来越高,控制通胀相对更重要些。在政策的操作和传导机制中,货币信贷总量起到中间目标的作用,部分反映利率的传导渠道不畅通。但随着利率市场化的推进,利率在货币政策的操作和传导中的角色更加重要。实际上,从学术界到政策层面,主流的观点都认为货币政策调控应从数量型工具转变为价格型(利率)工具。①

“大缓和”时代终结

“新凯恩斯”经济学的政策框架成效如何?从20世纪80年代中期到21世纪初,西方发达国家经历了一个所谓的“大缓和”的时代,通胀率处在相对较低的水平,增长处在相对较高的水平,或者更准确地讲,为控制通胀而牺牲的经济增长比过去小了,而且波动降低了。政策当局,尤其是中央银行为政策的成功自我表扬,凯恩斯已经成为遥远的历史。但全球金融危机改变了一切,西方发达国家经历了30年代大萧条以来最大的衰退,“大缓和”时代结束了。

金融危机的冲击促使学界、市场和政策当局检讨过去的主流思想和政策框架,其中一个就是反思货币和信用量的重要性。针对危机前的情况,在通胀温和的情况下,货币和信用量的扩张是否都是合理的,或者说对实体经济是否是中性的,是否带来长远的负面影响?针对危机后的政策应对,在短期利率逼近于零的情况下,美联储采取量化宽松、增加货币的量,其影响对经济机制是怎样的?在支持短期消费和投资需求的同时,可能会对中长期带来什么样的扭曲影响?中国为应对全球金融危机的冲击,也采取了大幅扩张货币信用的手段,短期的稳增长效果明显,但业界和学界对中长期影响的看法颇具争议。

对这些问题的反思归根结底还在于如何看待货币和实体经济的关系,货币量的扩张中长期是不是中性的。在近几年的讨论中,人们重新审视凯恩斯的流动性偏好理论,强调货币的记账单位与储值功能,按照凯恩斯的思想,其实货币在短期和长期都不是中性的另一个反思是从结构的视角看货币扩张的影响,也就是奥地利学派的货币理论。这两个货币非中性的理论对我们认识当前的国内外货

币环境和政策都有参考意义。

四、非中性之总量视角

与古典经济学把货币和实体经济分割开来不同,凯恩斯认为货币是资本主义市场经济内在的一部分。在《就业、利息和货币通论》里,凯恩斯描述了一个货币经济:货币进入人们经济行为的决策,从而影响市场配置资源的效率,进而作用于实体经济的波动。①

货币经济

凯恩斯把(非自愿)失业归答于货币的存在,认为是货币让市场经济有时候不能充分使用现有的资源。与货币数量论强调支付手段功能不同,凯恩斯强调货币的记账单位和储值功能。作为记账单位和储值手段,货币是市场经济运作不可缺少的一部分,正因为这样的独特角色,所以货币不是中性的。

在凯恩斯的货币经济里,我们可以想象两种情形。一种情形是商品之间相对需求的变动,比如人们决定减少购买汽车,改乘高铁。汽车需求减少导致该行业的工人失业,这是否导致总体的失业率上升呢?不一定。如果汽车需求下降是因为人们的偏好发生变化,对乘坐高铁旅行的需求增加,则高铁的建设和运营带来新增的就业,总体失业不会上升。另一种情形是人们对货币作为储值手段的需求增加,比如人们对未来的信心下降,减少消费支出,增加货币持有

作为储蓄。

高铁建设和增加货币持有都代表推迟当前的某种形式的消费,把这部分收入转化为投资,以满足未来的消费。建设高铁是一种生产性投资,需要增加工人和其他投入来进行,但货币不一样,增加货币供给来满足需求不会带来就业的增加。在古典经济学的实体经济世界里,货币是支付手段,是支持人们消费和投资的润滑剂,不影响消费和投资行为。在凯恩斯的货币经济世界里,货币是人们投资的工具之一,对货币需求的增加减少了生产性投资。而与其他商品不同,满足货币需求不会带来就业,因为货币供给的成本很低。在凯恩斯眼中,对货币的需求不是有效需求:相反,其所谓的有效需求不足就是货币需求上升导致的。

流动性偏好理论

这就产生一个问题:人们为什么把追求货币作为一种投资呢?货币在时间上承载购买力,并把今天的购买力推迟到明天,是一种储值手段。其他的资产如股票、地产等也能起到类似的储值作用,但货币是一种记账单位,是记录所有其他商品和资产价值的标准。1元人民币的价值永远是 $^{1,}$ 而其他商品和资产的价格可以变化,一家公司的股票的价格可以从10元涨到100元,也可能跌到1元。

我们一般讲的物价上升带来的货币贬值,实际上是其他商品对货币升值。记账货币在市场经济的交易、合同、仲裁等活动中起到一个基准单位的作用。正是这种特殊的记账单位的功能,使得货币作为一种储值手段,其流动性比其他资产高。也就是说,货币可以转化为即时购买力而使得其持有人不受损失,其他资产要转化为即时购买力,需要先变现为货币,在这个过程中价格可能下降,给持有人带来损失。这就是凯恩斯流动性偏好理论。

流动性偏好与人们对于未来的认知和预期紧密相关。在一个完全确定的世界,人们对未来的不同时间的各种支付需要有明确的认知,可以据此规划各种投资(包括实体的投资和金融资产的持有),使得未来的收入和支出无缝对接,在这样的完全确定的世界里,货币是多余的。当然,现实世界充满了不确定因素。凯恩斯强调的不确定性不是一种可以通过数学模型来量化的不确定性。他提到的一些例子包括发生战争的前景、未来20年的铜价和利率等,这些变量难以在科学分析的基础上计算不同情形发生的概率。不确定性使得人们的经济行为在相当大的程度上被预期所左右,而这种预期主要是一种心理现象,是动物精神。人们对未来的预期可能长时间乐观,也可能长时间悲观,后者可能导致对流动性偏好持续增加,使得生产性投资降低

凯恩斯的货币理论和古典经济学在宏观含义上有很大的差别。古典经济学认为首先有产出,其次是消费和储蓄决策,最后是储蓄转化为投资需求,所以产出总是可以转化为需求,经济本身有自我稳定的机制。在过去30年的所谓新凯恩斯模型里,价格黏性使得货币的变化短期对总需求和就业有影响,货币短期不是中性的。在凯恩斯的货币经济中,货币作为储值手段有其特殊的作用,影响人们的投资行为,其对大萧条的解释是在资产泡沫破裂后,人们的流动性偏好上升,对货币的需求大幅增加,导致利率上升,投资下降,有效需求不足,失业增加。

凯恩斯针对大萧条的政策主张是中央银行增加货币供给以满足私人部门的流动性需求,降低利率,从而增加投资。英格兰银行在

1945年被国有化可以说是凯恩斯思想影响的一个结果。但凯恩斯认为货币供给的增加不一定能赶上私人部门货币需求的变化,尤其在名义利率降到零以后,难以通过货币供给增加来降低实际利率,导致货币政策促进有效需求的效率不高。基于此,凯恩斯主张大幅增加政府的支出,尤其是增加政府在基础设施和公共服务领域的投资,以弥补私人部门需求的不足。

“二战”后的政府支出大幅扩张一般被认为是美国经济最终走出萧条的主要原因,而政府对经济活动的干预也成为战后的常态,战后欧美政府支出占CDP的比例和战前比大幅上升。2008年全球金融危机后,西方主要经济体陷入所谓的大衰退,为此中央银行大幅放松货币政策,尤其是美联储、英格兰银行等采取了量化宽松措施,通过购买政府债券投放货币。财政方面,在危机后的头几年,各国政府大幅增加赤字,支持总需求。

五、货币扩张如何影响资产配置

凯恩斯的货币理论产生于大萧条时期,为经济的持续萧条提供了一个解释,其增加货币供给的政策主张也是针对当时的私人部门流动性偏好大幅上升的情形。这就带来一个问题,即凯恩斯的货币非中性的理论是不是只针对特殊情形,而不具有一般性呢?凯恩斯自己把它看作针对普遍情况的一般性理论,所以他的书取名为《就业、利息和货币通论》。

流动性偏好是资产配置理论

按照货币作为储值工具和流动性偏好的逻辑,在货币供给增加而社会流动性偏好(货币需求)不增加的情形下,会出现什么结果呢?答案是人们会增加风险资产的配置,包括实体资本投资与金融资产。我们可以用以下公式来描述流动性在资产配置中的角色:①

M2=bxW

| 其中,W是社会总的财富(总资产):b是流动性资产占总资产 | |

| 的比重,取决于人们的流动性偏好。这个公式的右边代表人们对流 | |

| 动性资产的需求。假设开始时,W=100,b=0.2,M2=20,人们的流 | |

| 动性偏好决定了M2占比的均衡值为20%。然后,假设在流动性偏 | |

| 好不变的情况下:货币政策操作使得流动性供给(货币)增加到 | |

| 40,流动性资产的占比上升到40%,超过了流动性偏好的水平。这 | |

| 种情况下,短期利率下降,人们重新配置资产,都用货币资产去交 | |

| 换风险资产比如房地产,结果使风险资产价格上升。但已经发出的 | |

| M2总量不会减少,只是从某一个房产的买家转到此房产的卖家,大 | |

| 家都竞购风险资产,资产价格上升,财富的货币值上升,当W上升 | |

上述例子中,在私人部门给定的流动性偏好下,央行增加流动性,利率下降,资产重新配置提升风险资产(如房地产、股票、公司债券等)的价格,后者改善私人部门的融资条件,有利于投资,并通过财富效应刺激消费需求。在这个框架下,宽松的货币政策最终会影响物价,但中间首先影响利率和资产价格,然后是私人部门的消费和投资行为,当总需求超过经济的供给能力时,价格才会上升。

基于流动性偏好理论,在凯恩斯的货币政策框架里,政策操作的标的首先是短期利率,央行公开市场操作一般是通过短期工具(比如短期国债或者央行自己发行的票据的买卖,或者以其为标的回购/逆回购)来进行的。当流动性供给大于需求时,短期利率下降,促使私人部门增加对风险资产的需求。当短期利率降到零时,就有所谓流动性陷阱的问题,这时央行投放流动性只能通过购买长期国债和风险资产,促使长期利率下降。凯恩斯当年强调中央银行应该通过购买长期国债甚至风险资产来增加流动性供给,满足私人部门的流动性偏好,以应对大萧条。

从资产配置理解M2/GDP上升

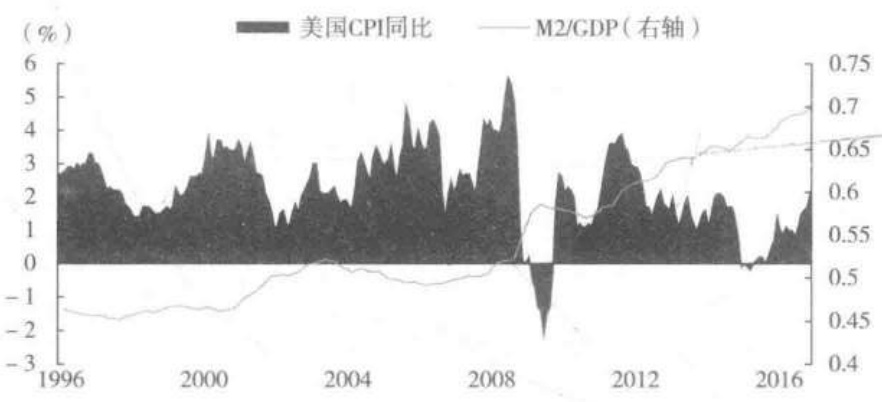

上文提到的M2/GDP比例大幅上升,难以用货币数量论解释,但符合凯恩斯的流动性偏好理论。图1.2显示美国的M2/CDP比例在金融危机后大幅上升了10个百分点,但CPI通胀率维持在低水平,似乎违背了货币数量论的逻辑,流动性偏好理论有助于我们理解这个现象。

金融危机后,美国私人部门流动性偏好(货币需求)上升,风险偏好降低,从资产配置的比例来讲,流动性资产占比上升。在这种情况下,如果流动性供给不相应增加,风险资产价格将大跌,因为大家都想卖掉风险资产,换成流动性,但因后者有限,风险资产的货币价格必须下行,总需求将更弱。美联储量化宽松和扭曲操作都起到增加流动性的作用。首先,美联储购买私人部门持有的长期国债和资产支持债券,投放了货币,M2增加;其次,在隔夜利率接近于零的情况下,短期国债的流动性和货币差不多,联储的扭曲操作(卖出短期国债、买入长期国债)使得私人部门流动性资产的增加比M2显示的还要大。

图1.2美国 $\mathbf{M}2/\mathbf{G}\mathbf{D}\mathbf{P}$ 比例上升,但 $\mathbf{CPI}$ 通胀维持低水平

资料来源:Wind.作者整理

流动性偏好理论强调货币的储值功能,以及利率、资产价格在货币政策传导机制中起重要的作用。而货币数量论强调货币的交易功能,和商品价格的关系更直接,应该说流动性偏好理论比朴素的货币数量论更贴近现代经济和金融的现实。但两者并不是不可调和的对立,弗里德曼的货币理论实际上是两者的结合。弗里德曼的货币理论往往被认为是复兴了古典的货币数量论,但他的货币理论的重要一部分来自凯恩斯的思想。弗里德曼强调货币供给超过货币需求,就会带来通胀问题,和货币数量论的精神是一致的,但其货币需求理论和凯恩斯的流动性偏好理论紧密相连。①

具体来讲,弗里德曼阐述的货币需求取决于三大类因素:人们的总体财富(永久收入),决定资产配置的债券利率和预期的股市回报率(持有货币的机会成本),以及预期的商品和服务价格通胀率。最后一点是弗里德曼的货币理论与流动性偏好(资产配置)理论的差别,预期的通胀率代表持有商品的回报率,所以当货币政策放松,通胀预期上升时,人们不仅购买风险资产,还购买耐用消费品,直接增加对商品的需求。所以在弗里德曼的理论里,货币供应多了一个影响总需求,进而影响通胀的渠道。弗里德曼提倡中央银行按照固定的速度增加货币供给,在精神上更符合凯恩斯的货币理论,而不是古典的货币中性论。

回到上一节提到的问题,分析我国的M2/GDP的大幅上升的含义,不能用朴素的货币数量论(货币多了,通胀就会上升)的简单逻辑,还要考虑货币的储值功能,也就是资产配置的视角。流动性偏好理论包含资产价格的传导作用,比货币数量论更贴近实际。M2大幅扩张之所以没有带来恶性通胀,是因为作为流动性资产其供给增加促使人们更多地配置风险资产,尤其是房地产,其结果是房价上升,而不是一般商品与服务价格衡量的通胀。当然有观点用货币数量论来解释房价上升,把货币方程式中的Q从GDP拓宽到房地产,M2增加导致价格上升,包括产出和资产价格。但是这个逻辑有问题。假设未来房价下跌,按照资产配置视角,总财富缩水加上风险偏好下降,人们的流动性需求上升,利率上升,增长下行,商品价格有通缩压力。按照货币作为支付手段的视角,房价下跌,给定货币流通速度,货币需求下降,商品价格上升。显然货币作为储值工具是M2/CDP趋势性上升的更合理解释。

六、非中性之结构视角

凯恩斯的流动性偏好理论从总量和货币需求的角度看货币和实体经济的关系。经济学还有一个流派也认为货币不是中性的,但是从结构和货币供给的角度看货币和实体经济的关系,这就是奥地利学派,其观点是货币供给的变动改变商品的相对价格,进而影响资源配置。20世纪早期发展起来的奥地利学派商业周期理论认为,货币扩张带来的相对价格变动扭曲资源配置,而市场力量使得这种资源错配最终不可持续,从而带来经济活动的周期波动。①

货币投放的分配效应

在“二战”以后的几十年中,受凯恩斯理论的影响,宏观经济研究越来越偏重总量分析,而以结构分析为导向的奥地利学派在政策和学界都不占据主流地位,甚至被人遗忘。全球金融危机后,人们开始反思主流的理论和政策主张,奥地利学派的思想重新受到人们的关注,尤其是其强调结构和再分配的视角。

其实货币供应增加影响经济结构的思想在经济学发展的早期就存在,在18世纪早期,有一个苏格兰人理查德·坎蒂隆(RichardCantillon)参与了法国在 $1716\sim1720$ 年的纸币发行,这次发行是为了应对战争导致的法国公共财政的巨大赤字,却带来了股市泡沫,而泡沫的破裂对法国经济造成了巨大冲击。坎蒂隆后来写了一本书D,其中分析了货币扩张的种种影响。他强调货币供应增加不是每个人一夜间都收到同等数量的货币,而是总有部分人先得到货币。

| 这部分先得到货币的人实际收入增加,因为商品的价格还没有 |

| 变化,可以低成本购买其需要的商品用于消费或投资,这些商品 |

| 的价格面临上升压力,因此商品的相对价格发生变化。等到货币 |

| 流转到后面的人,其想购买的商品价格已经上升,这部分人的实 |

| 际收入没有增加反而下降。按照这个逻辑,货币供应的增加改变 |

| 收入分配,影响相对价格和资源配置,对实体经济的影响不是中 |

性的。

那么什么行业、企业、居民先拿到货币呢?这和货币的供应机制有关。在金本位制度下,贸易部门、出口行业及其从业人员最先得益于货币增长,因为贸易顺差带来货币流入,贸易逆差导致货币流出。21世纪的头几年,中国加入世界贸易组织(WTO),加上人口红利,使得贸易顺差大幅扩张,我国货币增长的主要来源是国际收支顺差,出口行业最先受益于货币的增长。如果货币扩张来自政府支出(赤字)增加,则政府最得益,这就是我们一般讲的铸币税和通货膨胀税。如果货币来自银行信贷,则银行和相关的信贷的获得者最得益。全球金融危机后,我国贸易顺差显著缩减,而银行信用(包括传统的银行信贷和影子银行的融资)大幅扩张,受惠于货币增长的主要是地方政府、房地产行业和国有企业等。

结构扭曲导致周期波动

上述的货币增长的不平衡影响可能导致某些部门在一段时期快速扩张,社会资源过度配置到这些行业,使得经济结构失衡。在一段时间内,扩张行业的繁荣支持整体就业和需求,带来较快的经济增长。当失衡的经济结构越来越偏离基本面(包括资源禀赋、人们的偏好、技术进步等因素)所决定的均衡状态时,市场回归均衡的力量使得过去过度扩张的部门和行业进入调整,抑制总需求和就业,带来经济周期的下行。

货币供应变化导致的经济周期长短、上下波动幅度取决于货币供应的弹性。在弹性越低的机制下,比如严格的金本位制度下,因为黄金的生产有成本,货币供应增速有限,一个国家的贸易顺差和逆差不可能持续很长时间,由此带来的经济周期波动的频率较高但幅度有限。在政府发行纸币的机制下,财政主导货币增长的速度,货币供应伴随财政赤字扩张,带来经济增长上升、物价上涨,最终通胀迫使财政紧缩、货币紧缩,经济增速下降,失业增加,这是发达国家在20世纪 $60\sim70$ 年代面临的问题。

奥地利学派的结构分析对我们反思过去30年全球范围内温和通胀和宏观经济稳定的关系有帮助。全球金融危机前,主要央行的货币政策以稳定物价总水平为导向,温和通胀情况下的货币政策被认为是好的或者稳健的政策。物价总水平一般以一个价格指数比如 $\mathrm{CPI}$ 来衡量,物价稳定一般被定义为CPI增速在 $2%$ 以内,近几年我国控制通胀的目标是 $\mathrm{CPI}$ 上涨率在 $3%\sim3.5%$ ,其他新兴市场国家也基本以温和的通胀率为政策目标。实践证明这样的政策目标基本实现了,但低通胀不一定代表宏观经济稳定,CPI低通胀可以和资产泡沫和

金融危机联系在一起。

为什么会这样?结构视角的解释是价格指数可能掩盖了经济结构的变化和失衡。我们可以想象一种情形,经济中一部分人和企业的风险偏好下降,货币需求增加,他们减少消费和投资支出以累积货币,为了抵消由此带来的总需求下行压力,央行增加货币供应。理想的结果应该是增加的货币供应正好落到货币需求增加的这一部分企业和个人手里,相互抵消,与其相关的商品价格不变,物价指数不变。但现实中,增加的货币供给往往不能对应货币需求。

在信用货币机制下,一方面,风险偏好下降的企业和个人的信贷需求下降;另一方面,信贷供给一般是锦上添花而非雪中送炭,相对于财务状况比较好、抵押品价值比较高的企业和个人,那些面临财务困难的不容易获得银行贷款。结果是增加的货币供应落到增长已经比较快的行业(如泡沫上升期的房地产),带来相关的需求和价格上涨压力。这部分支出扩张可能抵消那些支出减少的行业和个人的影响,总需求不变,价格指数不变,但相对价格变化了,经济结构恶化了。结构扭曲最终不可持续,导致周期下行。

本章回顾了经济学主要流派对货币中性这个重要问题的思想渊源,为探讨货币和实体经济的关系提供了一个分析框架。过去30年,在新古典经济学和新凯恩斯主义的影响下,主流的观点是货币起码在长期是中性的,只影响物价总水平,而不是相对价格和资源配置。我们分别从总量和货币需求(凯恩斯的货币理论)以及结构和货币供给(奥地利学派)两个角度阐述为什么货币在短期和长期都不是中性的,前者强调货币需求(流动性偏好)影响资产配置,后者强调货币供给扭曲收入分配和经济结构。

在这里我们对不同流派的对错不做绝对的评判,任何理论都来源于实际,都针对当时的社会经济环境,只不过因为时空的变化,人们的关注焦点改变了。回顾这些理论的演变对我们理解和分析当前形势有帮助,货币非中性的不同视角和传导机制将贯穿本书的其余章节。在现代的金融体系里,广义货币主要是由银行信贷创造的,分析货币非中性离不开理解银行信贷增长的机制和运行规律,我们将在下一章论述货币供给的机制。

一个“好”的银行家,不是那些提前看见风险并成功躲避的人,而是那些当他被摧毁时,是和他的同类一起以平常的方式被摧毁,而没有人指责他个人犯错的人。

在第一章我们已经提到,虽然政府定义什么是货币,但在现代金融体系里,流动性(货币)主要源自银行对非银行部门的信贷投放,信用货币自有银行以来已经存在了300余年。信用是现代经济发展不可缺少的一环,起到平滑消费、便利投资、管理风险的作用。但信贷也意味着债务,债务总量过大带来发展不可持续的问题,信贷投放也可能扭曲结构,导致经济的周期波动。

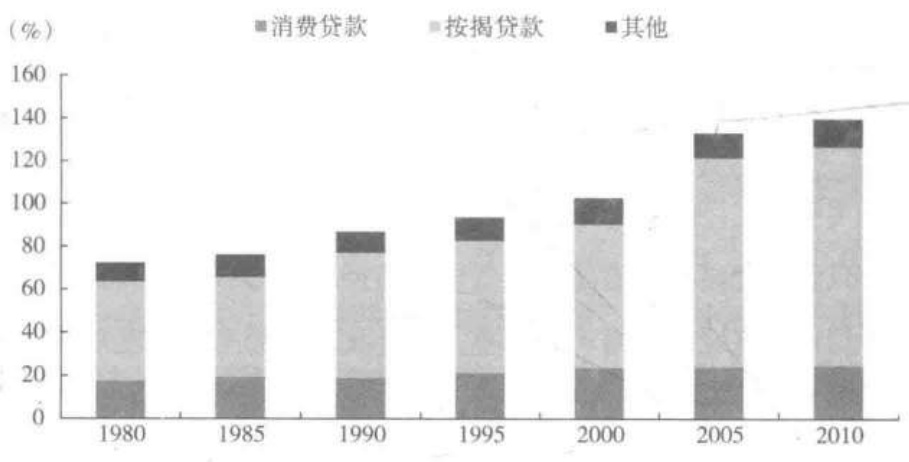

自20世纪80年代以来,信用周期在全球范围内明显放大,这是因为金融自由化和全球化带来了金融深化,信用快速增长,银行业的规模大幅扩张。在此期间,金融危机发生的频率增加了。在这之前,即“二战”后的30余年里,金融受到管制(金融压抑),经济周期的波动主要和通胀联系在一起。而再往前,金融自由化和全球化也和信用快速扩张联系在一起,最终导致1929年的美国股市崩盘。回顾西方过去100多年的经济发展史,金融危机或者由金融波动导致的经济大起大落,更多发生在金融自由化的时代,一个重要的载体就是信用。

在我国,随着市场经济的发展,信用的作用越发重要。为了应对全球金融危机的冲击,银行信贷扩张成为宏观政策放松的主要载体,导致一个重要的转折点,使得银行信贷在过去十年成为广义货币增长的主要来源。信用增长对应债务负担上升,企业部门的高杠杆成为现阶段的金融风险点。面对经济增长下行压力,信贷在2015~2016年再次超预期增长,一个新的特点是住房按揭贷款占新增贷款的比重提升,债务和房地产的联系更加紧密了。

驱动信用波动的机制是什么?对宏观经济有怎样的影响?本章从信用投放货币的视角入手,解释区分信用和货币的重要性。过去几十年的一个流行误区是把信用等同于货币,很多对宏观经济和金融问题的认知偏差即源于此。另外,和一般经济周期波动相比,信用的周期波动有其特殊性,体现在总量和结构两个层面上。

一、信用不同于货币

人类学研究中有学者认为,信用在原始部落内部交易中的作用比货币出现得更早。现代金融体系中,货币和信用紧密相连,以至于在很多语境里,人们把货币和信用等同起来。但货币与信用有重要的差别,影响我们对金融和实体经济关系的理解。 $2015\sim2016$ 年中国的银行信贷大幅扩张,不少评论认为这加剧了货币超发的问题。这对经济的含义是什么呢?我们应该从信用还是货币的角度来分析这个问题呢?

货币需求与信贷需求的差异

从货币的储值功能看,货币在时间上转换购买力,货币需求增加意味着把现在的购买力推迟到以后。对个人和企业来讲,增加货币的持有量需要通过减少当前的消费和投资或者变卖现有的资产来实现,广义货币需求增加往往和消费以及投资疲弱联系在一起。

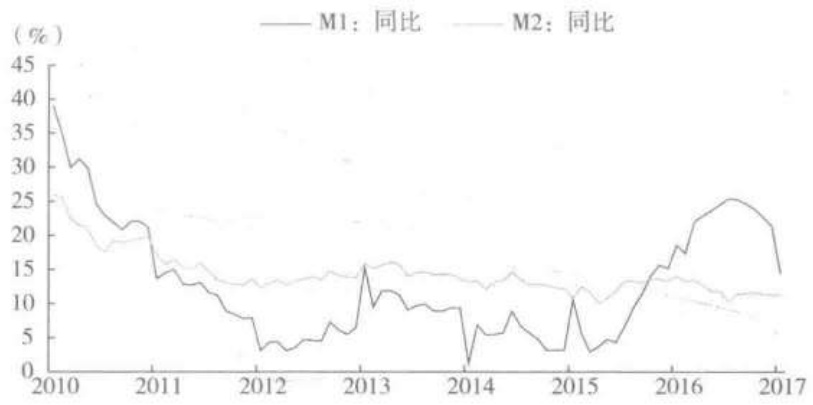

当然,还有一种可能,经济活动扩张,对货币作为支付手段的交易需求增加。这更多体现在现金与活期存款增加上,也就是M1增速加快。因为活期存款利息低,M1扩张主要反映交易需求(而不是储蓄需求)。2016年以来M1增速超越M2,引起很多讨论。总体来讲,两者的“剪刀差”反映了交易活跃度的提升,这种交易需求既可以是消费和实体投资,也可以是资产和金融交易(见图2.1)。

图2.1中国M1与M2增速 $2016$ 年出现“剪刀差”

资料来源:Wind,作者整理

从信用的角度看,贷款把未来的购买力转换为当期的购买力,贷款需求反映了投资和消费支出计划,很少有人借贷款就是为了把钱存在银行(贷款的利率比存款的利率高)。从这个意义看,信贷和M1快速增长发出的信号是一致的,都反映了交易活跃度的提升。但是信贷的前瞻意义更强,因为贷款获得的资金一般不会马上花完,可能被用来支持未来几个月甚至更长一段时间的支出。2016年信贷大幅扩张对2017年的经济增长有支撑作用。但是,贷款也意味着债务负担增加,消耗未来的购买力,不利于中期(2018~2019年)的增长。

本位币与信用货币的差异

广义货币有两部分:流通中的现金(一般是政府或者央行发行的硬币和纸币,也就是本位币)和非银行部门(家庭和企业)在银行的存款(本位币的衍生品)。本位币是政府(央行)的负债,银行存款是银行的负债。在现代金融体系里,现金只占广义货币的一小部分。截至2016年底,广义货币M2总量为155万亿元人民币,其中流通中的现金只有6.8万亿元,占总量的 $4,4%$ 。在部分准备金制下,贷款创造信用货币,后者占据广义货币的大部分。

那么本位币和信用货币(存款)有什么差别呢?首先是兑换上的差别。政府发行的货币是不可兑换的,其本身就是记账单位,1元纸币永远都是1元。我们不能因为担心货币要贬值而找中央银行把纸币换成商品,纸币的贬值只能体现在物价上涨上。但银行存款有兑换问题,正常情况下银行存款与政府发行的本位币是可以相互兑换的(比如从银行提取现金),但如果银行破产了,存款持有人就不能把存款足额转化为本位币。2013年3月塞浦路斯发生银行危机,最后只有小额存户受到保障,大额存款持有人遭受损失。也就是说,政府发行的本位币太多,通过其购买力下降(通货膨胀)来消化,而信用货币投放太多,可能通过信用货币名义值的消失来消化,后者可能和金融危机联系在一起。

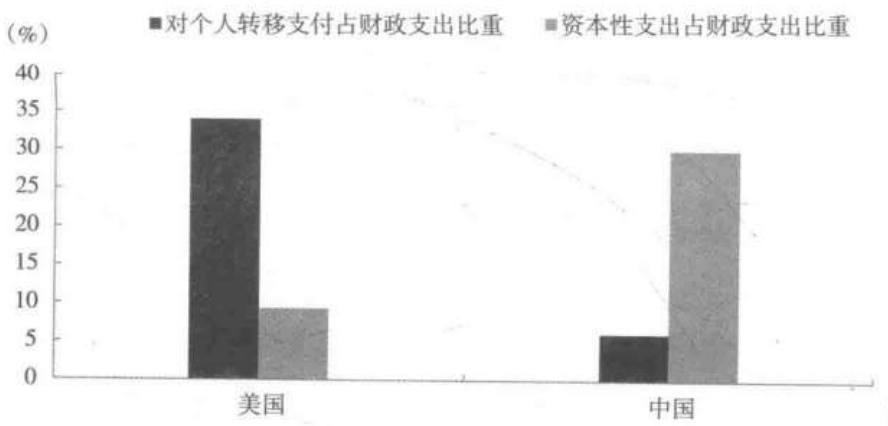

其次,我们需要关注政府财政投放货币与银行信用投放货币对需求影响的差异(见图2.2)。政府的支出一般是用于当期的消费或实体投资(建设新的资产),财政过度扩张意味着占用太多的资源,导致物价上升。“二战”后,西方国家政府采取金融压抑的措施,包括利率水平管制、资本账户管制和流动性比例要求促使商业银行持有政府发行的债券,货币通过政府支出投放到市场,为财政扩张创造了条件,带来通胀问题,这在一些发展中国家尤为突出。

图2.2财政与信贷投放的不同含义

资料来源:Wind,作者整理

经历20世纪70年代的高通胀后,财政赤字货币化受到限制。在金融自由化推动下,商业银行对私人部门的信贷逐渐成为广义货币增长的主要来源。私人部门从金融机构借的钱不一定都用于当期的消费和新建资产的投资,也可能用于已有资产的二手交易,比如购买土地、房产、股票等。信贷扩张带来的不一定是通胀,可能体现为资产价格的上升。过去十几年美国的信用扩张和资产泡沫历程是一个典型案例,而其他国家也都存在类似的问题。

最后,本位币和信用货币的差别还在于对私人部门净资产的影响。政府发行的本位币是政府的负债,私人部门的资产,其扩张代表私人部门净资产增加,银行创造的信用货币(银行存款)虽然是家庭和企业部门的资产,但贷款是家庭和企业的负债,信用货币的增加不带来私人部门净资产的增加。这种差异意味着,与信用货币相比,本位币投放带来的通胀风险较大,而金融风险较小。

净资产视角的延伸就是货币供给的内生性与外生性之争。信用货币受经济活动以及金融机构的行为的影响较大,其内生性体现在三个方面。一是虽然央行可以通过改变银行的超额准备金来调控银行体系的可贷资金,但其对银行信贷的影响可能被其他因素抵消,比如经济疲弱的时候,信贷需求弱或者银行借贷。二是私人部门的货币需求主导货币量的变化,央行被动地满足私人部门的货币需求。假设私人部门风险偏好下降,流动性需求上升,这时候央行如果不增加货币供给,利率就会上升,不利于增长。三是央行的最后贷款人角色,使得其在控制货币供应的量上受制于维护金融稳定的考虑。

总结以上的讨论,基本的结论就是通过政府支出投放货币,可能带来通胀问题,信用货币投放太多容易带来资产泡沫与金融风险,这是因为信用货币的可兑换性比本位币低,其扩张不增加私人部门的净资产,政策对其的可控性较低。在讨论货币的内生性时,人们往往强调货币供应不受央行控制,有的甚至把这和央行是否应该对货币信用过度扩张负责联系在一起。实际上,货币内生性凸显的是信用创造货币的复杂性。这意味着经济分析和政策设计需要充分考虑金融体系在经济中的作用,而不是像古典经济学那样把金融和实体分割开来。

二、高储蓄导致信用扩张?

有了信用货币的视角,回到第一章提到的问题,我们可以更完整地理解中国近20年的M2/GDP持续上升。按照货币数量论,货币流通速度下降导致M2/GDP上升,但比较牵强,另一个解释是信用债务扩张。这是否意味着债务负担带来金融风险呢?2016年底,M2/GDP的比例约为 $210%$ 是否太高?有两派针锋相对的观点。

一派认为M2源于信贷扩张,其背后的含义是债务问题、金融风险问题。另一派认为这个问题不严重,中国的M2/CDP比例高有两个原因:一是储蓄率高,把储蓄转化为投资时,部分通过债务实现;二是我国是银行占主导的金融体系,储蓄转化为投资,主要靠间接融资(银行),而不像美国主要是靠资本市场。高储蓄加上间接融资(银行系融资),中国的M2/CDP比例高也就不足为奇了。

从表面来看,后一派似乎有道理,但存在对金融体系与实体经济关系认知上的偏差。高储蓄导致高负债是物物交换经济的逻辑,当没有货币时,一方的储蓄通过借款形成债权,同时另一方的负债增加,在这种债务的背后有实体储蓄的支持。举个例子,假设甲把自己吃剩下的玉米借给乙,乙的负债是和甲的储蓄对应的。如果乙把借来的玉米吃了,整个社会的净资产就没有增加,因为总储蓄没有增加,但债权债务关系仍然存在;如果乙把借来的玉米用作种子,种植明年的玉米,则整个经济的净资产增加了(储蓄多了)。在这两种情况下,供给必然对应需求,储蓄对应投资,不存在生产过剩,也不存在投资过度,信用对应实体资源的转移,也就不存在过

度负债的问题。

在现代金融体系,债务不是由储蓄创造的,而是由银行信贷创造的,银行发一笔贷款给客户,在其资产负债表上登记为资产端的客户贷款、负债端的客户存款,和实体资源的变动没有必然联系,可以说是凭空创造出来的。从整个经济来讲,信贷的量可能与储蓄相符,也可能与储蓄不符。相符是偶然的,脱节则是必然的,一段时间信用过度扩张几乎是市场经济不可避免的规律,这是因为信贷创造的货币在短期内会造成一个假象,使人们相信自己所处的经济环境确实是由储蓄增加带来的。在个体层面,短期内难以区分是银行贷款还是真实的储蓄导致房地产价格上升、股票价格上升或投资需求增加。当然,脱离实体资源的债务累积最终不可持续,过度信贷的后果往往是信贷紧缩,这就是信用周期。

总之,高储蓄和间接融资导致M2高的观点是典型的物物交换经济的思维。那为什么在金融高度发达的时代还有人这样思考问题呢?实际上,过去几十年新古典经济学占主流,把货币金融看成实体经济的面纱,在宏观经济分析中占主导地位的动态随机一般均衡模型(DSGE)就没有金融体系的模块。在20世纪90年代,一些学者开始重视“信用渠道”在货币政策传导机制中的作用,认为信用起到金融加速器的作用。但这部分文献也只是强调信用放大了利率作用于经济的效果,信用本身不是独立于利率影响经济的渠道。

全球金融危机后人们反思信用在经济中的角色:信用不仅起到放大器的作用,其本身就是导致经济波动的因素。这当然不是什么新的思想,在新古典经济学之前,经济学就有强调信用的独特作用的传统,代表性的人物包括早期的熊彼特、哈耶克、凯恩斯以及明斯基,这些学者在经济学其他方面可能有根本性的观点分歧,但其共同点是认同信用的重要性,认为信用周期波动导致经济波动。①

简单来讲,信用周期理论包含几个要素。第一,信用可以和实体经济脱节,信贷由银行凭空创造出来。这和古典经济学对银行的认知不同,古典经济学用“可贷资金模型”来描述银行的行为,即银行是把储蓄转化为投资的中介,实体资源是信贷扩张的自然限制。第二,信用创造的货币不仅可以支持消费和实体投资,也可以用作购买资产,其速度扩张既可能体现在通胀上,也可能导致资产价格上升。第三,资产负债表的平衡意味着信贷带来债务,而债务不能无限增加,其不可持续性最终形成债务通缩压力。信用带有顺周期性,起到延长经济周期的效果,在这个过程中,银行的角色很特殊,理解银行在现代经济中的功能是关键。

三、顺周期性和银行的特殊角色

顺周期性是指在时间维度上,信贷与实体经济之间的动态正反馈机制,放大繁荣和衰退的波动幅度。这种顺周期性体现在贷款的供给与需求两个方面。

顺周期的机制

从需求看,贷款受经济景气程度的影响。经济景气的时候,人们预期收入增加,贷款把未来增加的收入转化为现在的购买力,支持当前的消费。同理,经济好的时候,企业利润率增加,给定资金成本利率,可以通过贷款投资来扩大生产规模,增加利润。另外,销售收入增加改善企业的现金流,降低违约概率,减少外部融资的风险溢价。经济不景气的时候则相反,消费和投资需求下降,对融资的需求也下降。

从信贷供给看,经济环境的变化影响银行对风险的认知和定价,进而影响贷款的能力和意愿。贷款违约率具有明显的周期性,在经济高涨期,贷款违约率较低:而在经济衰退期,贷款违约率较高。贷款违约率的变化影响银行对风险的评估,进而影响坏账拨备和资本充足率的变化。拨备针对的是可预期的坏账损失,资本充足率针对的是不可预期的损失。从更广层面看,银行贷款质量评估依赖于银行的内部评级体系、外部评级和信贷风险模型,而这些都存在顺周期、短期性的特征。美国次贷危机爆发后,几大国际评级机构因在繁荣时期对违约风险的低估而饱受病。

很多国家的经验显示,在经济繁荣期,银行对坏账的拨备下降,利润上升,同时,资本充足率上升,提高银行放贷的能力和意愿。银行的盈利水平及经营状况改善,也降低其外部筹集资本的成本,放大贷款资金的来源。在这种情况下,银行的信贷标准放松,贷款的可得性较高,银行要求的利率较低:而在衰退期,相关要求正好相反。通俗地讲,顺周期性就是指银行更愿意做的事是锦上添花而非雪中送炭。

信息不对称问题

当然,很多行业都有顺周期的特征,但有几个因素使得银行信

贷的顺周期性更为特殊。

第一,信息不对称,对一个投资项目的可行性的认知,贷款人(银行)相对于借款人来讲处于劣势,结果是贷款的额度受到限制。怎么降低信息不对称带来的限制?借款人向银行提供抵押品,如果贷款还不了,银行处置抵押品起码可以减少损失。抵押品起到了替代信息的作用,但一个问题的解决是以另一个问题的出现为代价的,那就是抵押品价格波动影响借款人的借款能力和银行的贷款意愿,加剧了银行信用的顺周期性。

第二,由于信息的缺乏,银行的行为有羊群效应的特征。投资者难以判断银行的财务健康状况,比如估算银行的坏账率永远是一个难题。有不少人认为官方的数据低估了中国银行体系的坏账率,但外界又没有任何人有足够的信息可以进行准确测算。其他国家也存在同样的问题,次贷危机前很少有人认识到美国银行体系遇到的大麻烦。信息不透明加上竞争压力促使银行采取策略性的行为来提高市场声誉,比如通过扩张资产负债表规模来增加利润。从单个银行来讲,这种行为是理性的,但如果大家都这样做,加总起来就是非理性的了。

在经济和市场繁荣的时候,所有银行都不愿意落下,大家都扩张规模,到经济不好的时候又挤在一起处理坏账,紧缩信贷。在美国的泡沫破裂前,花旗银行时任总裁查克·普林斯( $\operatorname{chuck}\operatorname{Prince})$ 在2006年的一次讲话中说,“音乐还在响,你得站起来跳舞,我们还在跳舞”,就是对这种羊群效应的描述。个体理性行为带来不好的外部性,加大总量的信用周期波动。

铸币税的刺激作用

另一种形式的外部性和银行贷款创造货币有关。投资者和消费者有流动性偏好,银行贷款创造的流动性资产满足了这种需求。传统的理解是,银行的功能是把储蓄转化为投资,背后的假设是先有储蓄,通过金融中介把它转化为投资。但从信贷创造货币的角度看,现代金融体系是反过来的,银行先创造信贷,信贷转化为老百姓手中的存款,即流动性资产。按照储蓄转化为投资的模式理解,银行赚取的利差(贷款利率高于存款利率的部分),是银行识别风险、寻找好项目所获得的报酬。

按照信贷创造流动性的模式,利差不仅是银行识别贷款风险的回报,还包括银行提供流动性获得的收益,大众为了把一部分财产放在安全性和流动性高的资产上,愿意接受比较低的利率,因此放弃的收益就由银行获得了。这实际上是一种铸币税,传统意义上的铸币税,即发行现钞的铸币税由政府获得。银行存款(广义货币)的铸币税是被银行体系拿了,导致银行有不断扩张信贷获得更多铸币税的冲动。

但个人和企业的流动性资产(货币)就是银行的流动性负债,而银行的资产期限较长,导致期限错配问题。也就是说,在信用周期中,银行的特殊角色在于使用贷款创造货币,银行的资产负债表扩张意味着期限错配增加,银行体系起到期限转换的作用,而正是这个角色使得银行的行为呈现顺周期性并带来金融不稳定风险。怎么解决上述外部性的问题呢?其中一个办法是政府的公共政策干预,对银行存款提供显性的或者隐性的担保,代价是银行必须接受政府的监管。也就是说,银行创造的流动性带有一定的公共品性质,在政府担保的情况下,银行作为商业机构必须接受监管。监管越放松,银行受到的管制越少,越容易发生金融危机。

四、信用周期的总量视角

、信用的顺周期性如何影响宏观经济呢?以凯恩斯的货币经济理论为基础的明斯基学说从总量的角度阐述信用周期的内在机制:信用和资产价格通过资产负债表把金融和实体经济联系起来,信用有过度扩张的趋势,而其最终的萎缩对金融体系和更广的经济产生很大的冲击。危机后美国经济学家海曼·明斯基的名字成为大众媒体的热点。这是因为明斯基的“金融不稳定理论”似乎是美国次贷危机的完美预言,他认为资本主义市场经济内生金融不稳定,金融危机难以避免。这和危机前30年的主流学说“市场有效论”形成了鲜明的对照。

从凯恩斯到明斯基

明斯基认为他的研究是对凯恩斯《就业、利息和货币通论》精髓的解读,主要包含在其两本代表作里一1975年出版的《凯恩斯》和1986年出版的《稳定不稳定的经济》。明斯基深入分析了泡沫和金融危机发生的机制,认为经济的周期波动不是源自外部冲击,而是源自内在波动。而内在波动方面,他强调信用(负债)在经济中的核心地位,经济的不稳定主要来自金融的不稳定。

明斯基的学说建立在凯恩斯的货币理论基础之上。如第一章所述,凯恩斯强调货币作为记账单位和流动性在资产配置中的作用。

在这个模型中,实体和金融资产都产生收益,也有持有成本,具有不同程度的流动性,资产价格取决于其未来产生的收入和现在具有的流动性的相对价值,流动性越高的资产其价格越低。人们在做资产配置(包括实体资产)时,面临不确定的环境,心理预期(动物精神)使得个体追求最大利益的行为有时候在总体上呈现为过度乐观或过度悲观。

资产/负债关系实体与金融

明斯基从资产负债表出发,把凯恩斯的货币非中性理论放在了一个条理分明、传导机制清晰的分析框架之下。他把经济划分为家庭、非金融企业、金融机构和政府四个部门,其资产负债表相互联系。负债代表对支付的承诺,资产代表预期收入,用负债购买资产,负债的利息就是持有成本,资产的收益是其产生的现金流。过去累积的负债带来现在和未来的现金支付,过去累积的资产带来现在和未来的现金收入,这些现金收入与支出和四个部门对商品和服务的需求/供给联系在一起。资产负债表把咋天、今天、明天联系在一起,把金融和实体联系在一起。实体经济和金融不可分割,这和新古典经济学的实际商业周期理论形成了鲜明的对比。

在这个框架下,信用导致资产和负债存量变化,在流量上可以看作今天的“货币”(流动性)和未来的“货币”的交换。如果一个资产产生的现金流不能抵消相关负债带来的支付要求,坏账就会产生。明斯基区分三类不同的债务人,对冲型(hedge)、投机型(speculative)和庞氏型(ponzi)。对冲型或稳健型债务人,其资产产生的现金流(加上其他来源的现金流,如工资收入)足以覆盖负债带来的现在和未来的利息和本金偿付。

投机型债务人的现金流足以支付债务的利息,但不足以偿还本金,此类债务人需要依靠债务展期(refinancing)即借新还旧来维持债务的可持续性。借新还旧的条件取决于当时的市场状况,所以有一定的不确定性。银行是典型的投机型债务人,其负债和资产的期限错配使得其现金流有一定的不确定性,所以需要一个机构(通常是中央银行)承担最后贷款人的功能,在某些情况下给在市场再融资有困难的金融机构提供流动性支持。

庞氏型债务人的现金流不仅不能覆盖本金的偿还,而且连支付利息都不够,需要借新债覆盖全部或部分利息(也就是利息的资本化)。明斯基列举的一个庞氏型债务人的例子是房地产开发金融,其现金流在项目完成销售后才产生,在这之前,往往需要用新的负债带来的现金流偿还旧债的利息,如果项目不能及时完成或者销售不理想,就会带来很大的麻烦。房地产开发企业虽然可以通过发新债来维持利息偿付,但其净资产会随之下降,也就是说,对债权人的保障下降,其通过融资将利息资本化的空间会越来越小。在私人部门,庞氏融资是有限度的、脆弱的。

稳定带来不稳定

在一个经济体,如果对冲型(稳健型)投资者的比例越高,其系统的稳定性就越高。相反,如果投机型和庞氏型融资的比例越高,经济体系就越趋向不稳定。结合上述的银行信贷和资产价格的顺周期动力,市场经济体系有内在的不稳定机制,也就是早先的稳定必然导致后来的不稳定。

在繁荣的初期,经济中的融资以对冲型(稳健型)为主,随着投资获利的增加,人们变得更乐观,更愿意通过负债获得资产,信用和房地产价格相互促进,经济中投机型和庞氏型融资的比例提高,整个体系的脆弱性增加。一旦融资成本(利率)上升,可能是因为政策紧缩或者其他外生的冲击,则投机型融资变成庞氏型,而原本庞氏型债务人的净资产很快蒸发。在这种情况下,债务人被迫减少开支、抛售资产以还债,导致资产泡沫破裂(称破裂的时刻为明斯基时刻)、信用紧缩,经济步入衰退期。

明斯基的理论是对凯恩斯解释大萧条的理论的衍生和升华。在1929年美国股市大崩盘之前,越来越多的人借钱炒股票,庞氏型投资者快速增加,整个社会的投机气氛很浓,美联储加息成为泡沫破裂的导火索。明斯基的理论对解释美国20世纪80年代末的储蓄和贷款危机以及90年代初的北欧国家的银行危机都具有启发意义,但因为这些危机对全球经济的冲击不是很大,所以没有引起主要经济体政策当局和市场的足够重视。在21世纪头几年的美国房地产泡沫形成过程中,次级房贷以及影子银行活动涉及的一些不稳健的融资工具过度扩张,信用和房地产价格相互促进,最终以泡沫破裂和债务危机收场。

五、信用周期的结构视角

全球金融危机后从结构的角度探讨金融导致经济不稳定的机制的奥地利学派被重新审视。实际上,信用周期(creditcyele)这个词首先出现在奥地利学派的文献里,是其经济周期理论的重要组成部分。奥地利学派强调信用投放货币是不平衡、有先有后的,带来商品的相对价格变化,影响收入分配和实体经济的资源配置

信贷影响商品的相对价格

假设经济原本在一个均衡(资源有效配置)状态,生产结构反映了消费者的时间偏好,后者决定资源如何在生产消费品和投资品(为了生产更多的未来的消费品)之间分配。然后,假设其他条件不变,银行信贷扩张,一部分企业用获得的流动性购买机器设备和中间产品,增加投资。这个时候商品的价格还没有变化,这些得到银行信贷的企业占得先机,用增加的资金竞争资源,结果是原本用于生产消费品的资源部分被引导到生产投资品。投资需求增加带来投资品价格上升,而消费品价格不变甚至下降,投资品相对于消费品的价格上升。

与此对应的是再分配效应,银行得益于贷款带来的利息和相关费用,拿到贷款的企业和行业实际收入增加,相关的生产投资品的行业也有所收益,但下游的行业,尤其是生产消费品的行业的实际收入下降(因为它们要在更高的价格购买生产需要的原材料和中间产品)。在一段时间内,投资拉动GDP增长,经济呈现繁荣的景象。

在这个过程中,消费者的时间偏好并没有变化,储蓄率也没有变化,银行贷款给企业家带来储蓄增加的假象,提升投资。随着时间的推移,由于投资占用了生产消费品的行业的资源,消费品供应不足,消费品价格开始上升。进而由于消费品供应减少,人们的时间偏好增加,更注重当前的消费而不是未来的消费,也就是储蓄率下降,均衡利率上升。储蓄率下降、消费品价格上升开始引导资源回流消费品行业,投资品行业呈现产能过剩。

在中国,有一个现实的例子,房价的上升可能促使部分年轻人减少消费、增加储蓄,以购买住房,但这可能违背了其时间偏好(真实的消费需求)。高房价带来越来越多的强迫储蓄问题,从长远来看,这种资源配置扭曲难以持续。

以上描述的是一个结构视角的信用周期的基本机制,一段时间的信贷扩张增加了投资,虽然加快了总体经济增长,但带来扭曲的产业结构和收入分配。这些结构扭曲违背了消费者的时间偏好,最终是不可持续的,经济体有内在的纠错机制,导致投资放缓、经济衰退。不断的信贷扩张会阻碍或者放缓经济内在的调整,延长繁荣的时间,但信贷刺激的时间越长,累积的扭曲就越大,最终的衰退也就越剧烈。

对大萧条与大衰退的解释

奥地利学派的信用周期理论的形成期在20世纪前30年里,其对1929年股市崩盘和其后的大萧条的解释是银行信用在20世纪20年代过度扩张,导致经济结构失衡,虽然在一段时间内经济呈现繁荣的状态,但这是不可能持续的。两个因素支持了美国当时的信用扩张。

第一,第一次世界大战重创欧洲,美国得益,黄金大量流到美国,在金本位体制下,这意味着美国的基础货币(本位币)增加,在部分准备金机制下,导致银行信用扩张。

第二,在1913年成立的美联储使得美国有一个中央银行发挥最后贷款人功能,为银行的流动性提供了新的保障机制,使得银行降低准备金率,而不必担心存款人挤兑。当时,有乐观的观点甚至认为,美联储的建立彻底消灭了银行危机。基础货币的增加和准备金率降低结合在一起导致银行信贷快速增长,带来过度投资和经济失衡。最后,存款人开始担心银行尤其是小银行的健康,兑换黄金的需求增加,银行被迫紧缩信贷,形成一个向下的恶性循环。

过去30年,时空环境发生了很大变化,布雷顿森林体系在20世纪70年代初崩溃后,全球货币体制演变成以政府发行的纸币为本位币的体系,基础货币供应的弹性大幅增加,同时央行的最后贷款人角色、存款保险制度或政府担保不断完善强化,使得银行的流动性风险下降,提高了银行扩张信贷的能力。这些货币体制的变化增加了中央银行与政府通过货币放松刺激经济的空间,结果是靠信贷支撑经济繁荣的时间比过去长了,但累积的失衡也比过去深了,这是现代的奥地利学派对全球金融危机后经济大衰退的解释。

两派之争

总体来讲,比较奥地利学派与凯恩斯、明斯基的信用周期理论,有三个方面的差异值得关注。

首先,明斯基强调信用(负债)和资产价格的相互促进,资产泡沫及其破裂对金融体系和经济产生很大的冲击,而奥地利学派更多强调实体经济不同部门之间的失衡和与此相关的资源配置的失效。如果对照中国的情况,冒着过度简化的风险,我们可以说明斯基学说注重房地产泡沫和背后的负债的可持续问题,而奥地利学派强调过度投资、无效投资、产能过剩等结构失衡问题。

其次,凯恩斯强调货币需求(流动性偏好)变化影响资产配置的传导机制,货币供给更多地被看作外生变量、政策变量,而奥地利学派强调货币供给机制对经济的不平衡的影响。这个差异和两派世界观的根本分歧有关,凯恩斯认为市场有可能持续偏离均衡,需要政策(包括货币供给)的干预,奥地利学派认为问题就出在货币供给方面。这两派观点如此对立,谁对谁错呢?其实没有绝对的对与错。这两个理论在不同程度上都有助于我们分析金融体系对经济可能带来的扭曲影响。

最后,奥地利学派认为下半场的调整是市场出清,主张政府不应该阻碍这个过程。大萧条带来大量失业,甚至威胁到资本主义体制的生存,在这个大背景下,主张政策不作为显然不受欢迎,这也是战后的几十年中,奥地利学派受到冷落的原因。奥地利学派近几年反对美联储等主要央行在危机后大幅放松货币政策的做法,认为其不能解决根本问题,只会加剧收入分配差距和资源配置的不平衡,不断的货币刺激的最后结果将是通胀失控甚至纸市货币体系的崩溃。虽然奥地利学派应对金融危机的政策主张有很大争议,难以被现今的各国政府接受,但其关于信用和货币投放扭曲经济结构的理论对我们分析当今的经济问题仍有借鉴意义。

六、中国信用周期的总量与结构含义

在金融压抑的时期,信用周期不存在或者不明显。在计划经济为主的年代,中国人民银行既是中央银行又是商业银行,其资产负债表扩张是货币增长的唯一来源。不仅流通中的现金,居民和企业的银行存款也是中央银行的负债,对应的是政府的信用债权。这个时期当然不存在信用周期,也不存在金融风险,但有政府投放货币超过实体资源供给的问题,导致通货膨胀。

全球金融危机开启中国的信用周期

在经济体制改革和开放的过程中,中国版的金融自由化可以说是从商业银行和中央银行功能分离开始的。在早期,商业银行的信贷行为还是和政府紧密相连的。从20世纪80年代开始,国有企业的外部资金来源由财政拨款逐渐改为银行贷款,目的是增加国企的预算约束。那个时期,银行对国有企业的贷款有相当一部分是支持国企改革的结果,还谈不上是真正的商业行为。

到了20世纪90年代中期,贷款形成的债务成为国企的沉重负担,贷款坏账也成为威胁银行体系转型的重要障碍。政府成立了四大资产管理公司剥离和处理银行的坏账,当时,国企和银行都是国有独资的经营主体,对政府来讲是左口袋和右口袋的关系,处理起来相对比较简单,减轻了国企的债务负担,同时改善了银行的财务状况。那一次的银行信贷扩张,环账形成到处理还算不上真正意义的信用周期,因和果都是由政府和国有部门主导的。

从20世纪90年代末开始的一系列重大经济和金融改革极大地促进了中国经济的市场化,包括加入世界贸易组织,从福利分房到货币购房的住房制度改革,银行和国有大型企业改制上市,利率市场化和资本账户管制的逐步放松。这些改革使得市场因素在贷款的需求和供给中发挥了越来越大的作用,促进了经济运行效率的提高。同时,市场环境下驱动信用周期波动的力量也在增加。

在21世纪初的头几年,一个特殊的因素抑制了银行信贷的扩张,外汇占款投放的货币贡献了M2增量的一半左右,为了控制广义货币总量的增长,央行采取政策措施控制信贷扩张。全球金融危机后,外汇占款大幅放缓,信贷扩张成为支持总需求和货币投放的主要渠道,信贷快速增长,中间虽然有所放缓,但 $2015\sim2016$ 年再次加速。可以说我们处在第一个真正意义上的信用周期中,这个周期始于2008年应对全球危机带来的信贷扩张。

总量视角

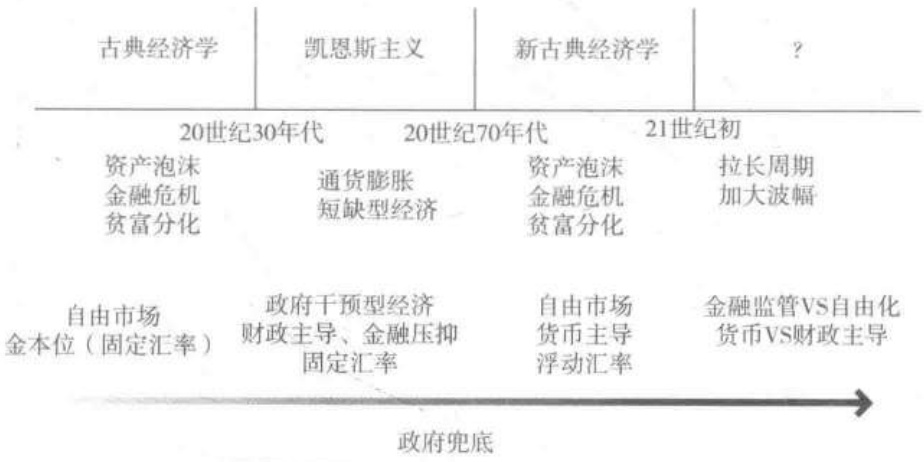

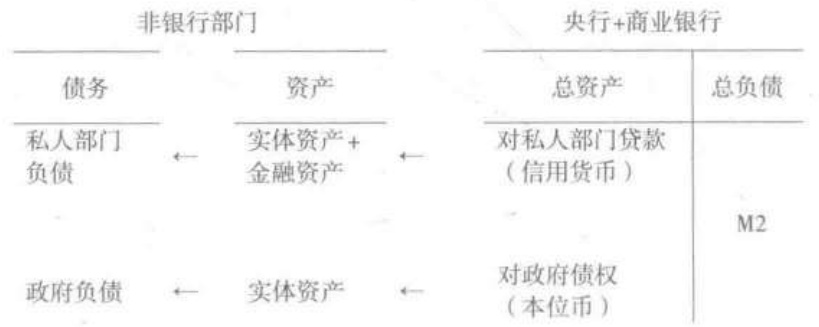

我们可以从中央银行和商业银行的资产负债表的结构变化来观察银行信用的演变。把中央银行和商业银行的资产负债表并表,我们可以得到整个银行体系的资产负债表(见表 $2.1),$ 在此基础上,M2对应的资产可以归为三大类:对家庭和企业部门的债权(简要讲就是银行发的贷款),对政府的债权,持有的境外资产也就是外汇占款。

表2.1银行体系的资产负债表

| 存款性公司(央行和商业银行) | |

| 总资产 | 总负债 |

| 对非金融私人部门债权(信贷) | M2(广义货币) |

| 对政府债权 | |

| 美国危机后投放货币的重要渠道 | |

| 对外资产 | 资本金 |

| 中国过去投放货币的重要渠道 | |

资料来源:作者整理

2009年之前外汇占款和贷款对M2增长的贡献平分秋色,在这之后推动M2增长的主要因素变为银行信贷。外汇占款的下降反映了全球金融危机后经常项目顺差减少和资本流入放缓。银行贷款则从2008年的不到5万亿元增加到2009年的接近10万亿元,2010年后信贷增速下降并回复至历史平均水平,但近几年又反弹到高位。

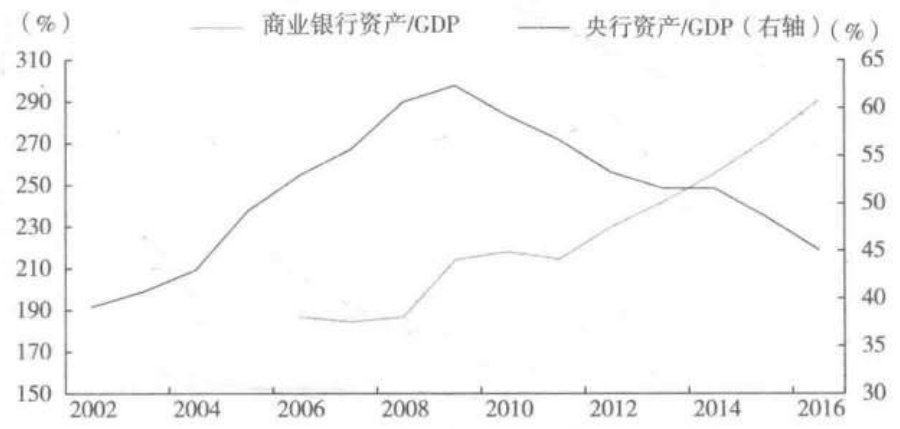

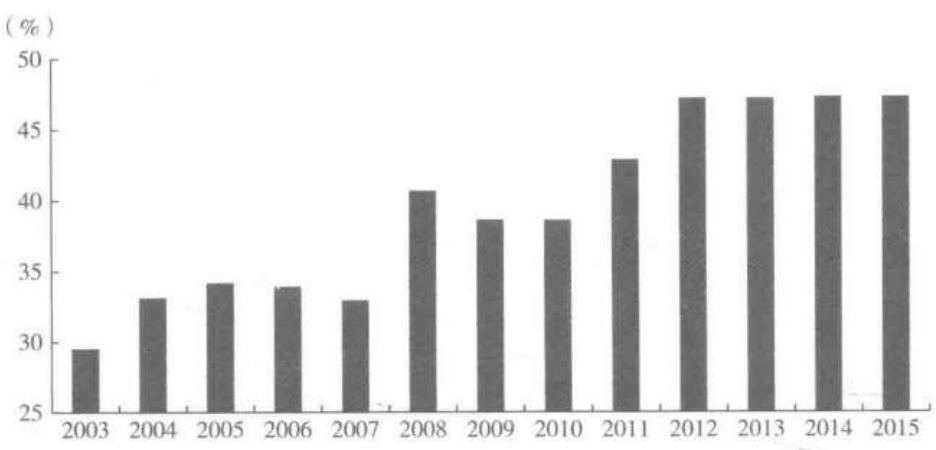

上述的变化在中央银行和商业银行的资产负债表上可以体现出来。反映外汇占款的影响,中国央行的总资产对CDP的比例在21世纪头几年持续上升,在2009年达到顶点,随后转向并持续下降。而商业银行体系总资产对CDP的比例在2009年之前的几年维持在约 $200%$ 的水平,从2009年开始上升,在2016年达到 $290%$ (见图2.3)。

图2.3中国近几年“宽信用、紧货币”

资料来源:Wind,作者整理

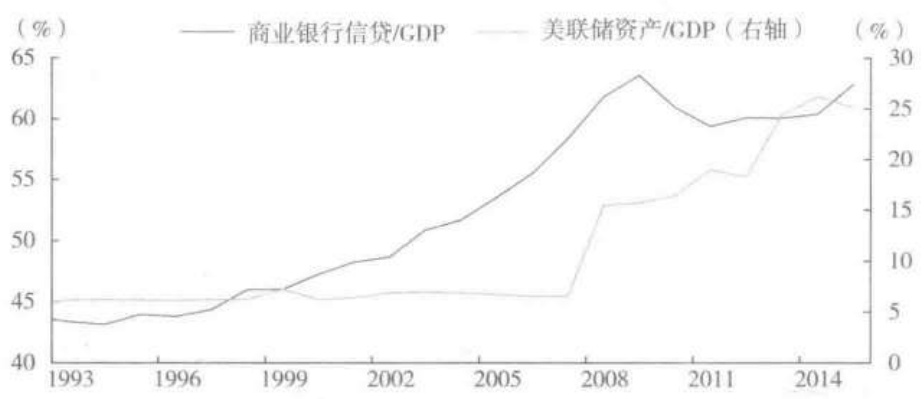

这和美国近几年的情况正好相反,金融危机前,美国商业银行资产对CDP的比例持续上升,危机后的几年显著下降,企稳后小幅反弹(见图2.4)。美国央行的总资产对 $\mathrm{GDP}$ 的比例从危机前的平稳转为危机后的大幅上升,反映美联储购买长期国债和按揭支持债券的量化宽松政策。近几年的情况可以总结为:美国是“紧信用(商业银行资产负债表收缩)、松货币(央行资产负债表扩张)”,中国是“宽信用(商业银行资产负债表扩张)、紧货币(央行资产负债表收缩)”。

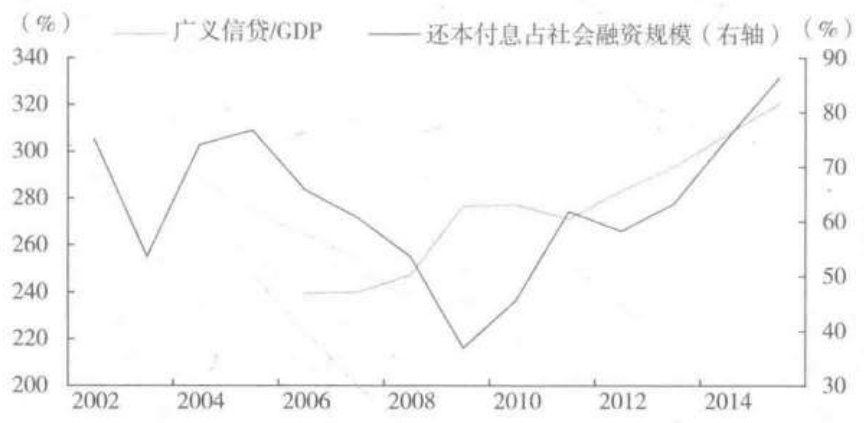

上述的信贷扩张,主要投向国有部门(包括地方政府)和房地产行业,而且地方政府和国有企业是房地产市场的重要参与者。和其他国家的信用周期的经验类似,中国的信用扩张和房地产的繁荣紧密相连。虽然难以计算投机型和庞氏型融资的量和比重,但有一些指标显示总体的债务偿还风险在增加。随着广义信贷对GDP的比例持续上升,每年用于偿还债务本息的资金占社会融资的比例已经接近 $90%$ (见图2.5)。

图2.4危机后美国“紧信用、松货币”

资料来源:Wind,作者整理

图2.5偿还债务本息负担快速增加

资料来源:Wind,作者整理

未来信用周期如何演变?其他国家的经验显示,高负债和高房价的压力意味着银行信用和房地产市场进入调整阶段将难以避免。这种调整是温和渐进的还是急剧的,中国会不会出现某种形式的金融危机,取决于多方面因素,包括财政货币政策、监管政策以及外部环境的变化。我们将在本书的其他章节从不同的角度来分析未来发展的可能路径和政策含义。

结构效应

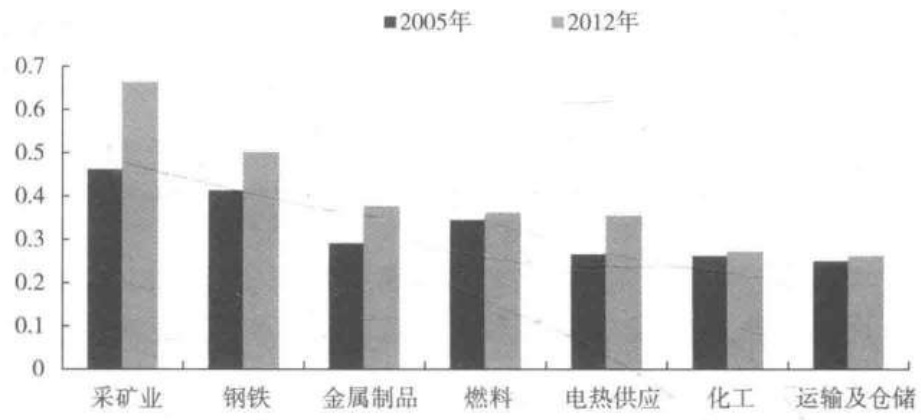

除了总量视角,我们还应关注中国的信用周期对经济结构的影响。传统上大家主要是从总量的角度看待货币增长方式的变化,比如外汇占款带来的流动性扩张对货币总量调控的挑战,其实货币的投放方式影响资源分配,进而影响经济结构。

我们先从外汇占款说起。企业与居民在外汇市场卖美元,央行为了稳定汇率买美元卖人民币,结果使私人部门的人民币存款增加,在央行的资产负债表上体现为对外资产(外汇占款)增加。1992~2002年外汇占款增量占M2增量平均比重仅为 $12%$ ,而 $2003\sim2009$ 年相应的比重高达 $43%$

外汇占款投放货币的第一站是出口企业和外商投资企业,两者的共性是制造业,从两个方面促进了“中国制造”的发展。在货币投放的初期,一般商品和服务的价格没有变化,与出口相关的制造业和外商投资的制造业以相对便宜的价格购买原材料和中间产品,以比较低的工资雇用工人。同时,贸易顺差和资本流入换来的人民币也意味着相关企业的融资条件改善,而不直接受益于外汇占款的行业和企业的融资相对偏紧。这是因为在外汇占款大幅扩张的情况下,央行通过控制信贷来限制M2增长,那些传统上依靠银行信贷的行业和企业就处于相对不利的地位。

伴随这个过程的是中国制造业的大发展,中小企业与外商在华投资快速增长,而传统的与出口无关的国有企业、服务业增长相对较慢。从相对价格来看,这个过程带来投资品、原材料价格相对于消费品价格上升,2008年之前的几年,中国的PPI上涨率持续高过CPI通胀率。

私人部门持有的人民币流动性增加,除了促进生产性资本投资、带来制造业产能扩张以外,对金融资产包括房地产的配置也有影响。在风险偏好不变的情况下,流动性资产的上升促使投资者增加对风险资产的配置,包括股票、住房等。实际上,2007年之前的几年,中国的房地产价格和股市价格都有比较大的涨幅。但这种上涨和货币的投放是一种间接的关系,不存在一种反馈机制,贸易顺差导致的人民币流动性投放促进房地产价格上升,但后者不会带来更多的贸易顺差和相关的外汇占款。

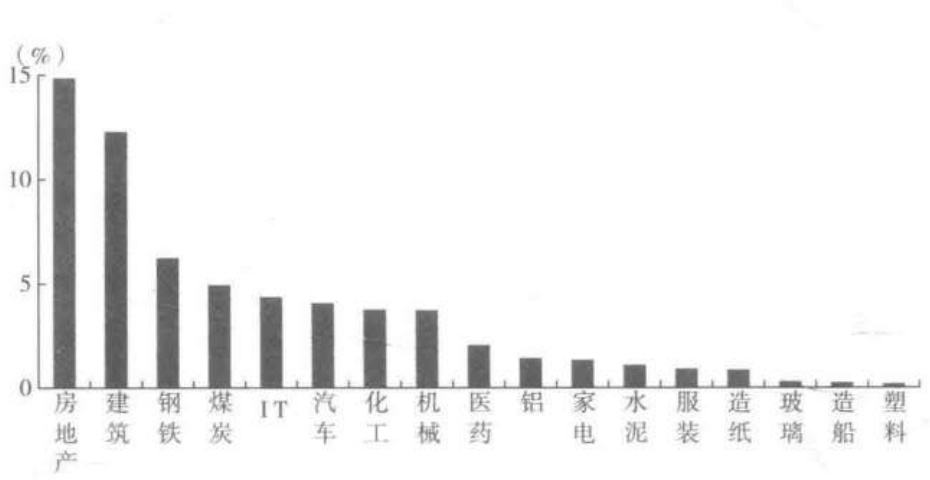

近几年来,在银行信用投放货币的模式下,首先受益的是地方政府融资平台、国有企业和房地产行业,刺激了基建投资和房地产开发投资,这些投资增加了相关的投入需求。其次受益的是上游行业,比如原材料、投资品与中间产品的生产行业,包括重工业。这些都体现为土地、租金、原材料等价格上涨,而下游的制造业、出口行业、消费品行业受到成本上升的挤压。另外,因为房地产是信贷的抵押品,房地产价格与信贷存在一个正向反馈机制,所以导致过度扩张的问题,我们也将在下面的章节分析信用周期和房地产泡沫对经济结构和收入分配的影响。

回到1936年,银行利率只有1/8的1/8个百分点。我做了研究,发现那时100万美元的90天国债利息只有37美元,人们甚至懒得去要它。

前面两章讨论了货币和信用在现代市场经济中的角色、其变动的内在规律和对经济更广的影响。作为储值工具,货币把今天的购买力推迟到明天,而通过借款的合约,信用把明天的购买力提前到今天,这两个交换都涉及价格,这个价格就是利率。理解利率波动的规律是分析金融周期的重要一环。

全球金融危机后,世界范围内利率大幅下降,发达国家尤甚。美国的短期利率降至零附近以后,美联储通过购买长期国债(量化宽松)降低长期利率,欧元区和日本更是在量化宽松之外实行负利率政策,货币政策长时间的极度宽松带来对资产泡沫和金融稳定的担心。随着经济复苏,美联储在2015年12月提升联邦基金利率25个基点,被认为开启了九年来的首次加息周期。随后美联储先后于2016年12月与2017年3月两次加息,但市场对其未来加息节奏的预期仍有较大的分歧。

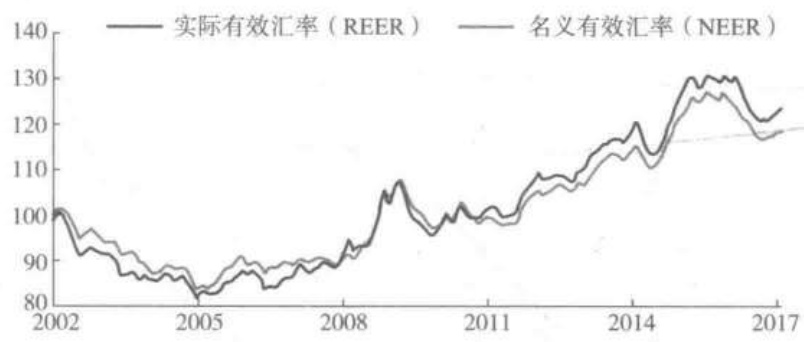

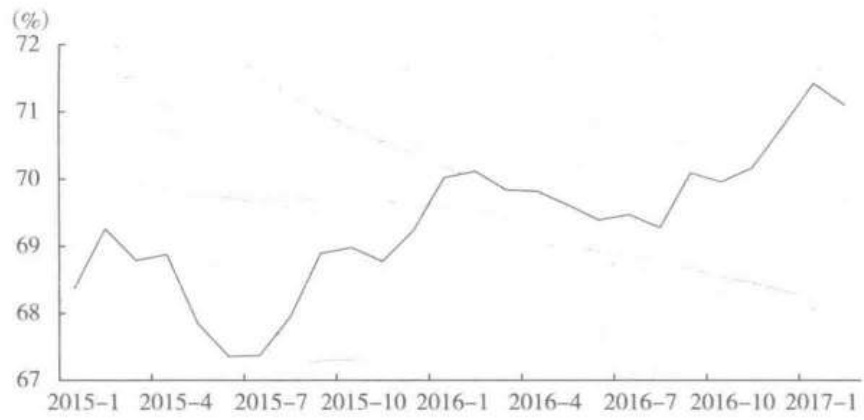

中国的市场利率自2014年后显著下降,反映了人民银行降低基准利率和存款准备金率的影响,背后的推动力量是经济增长和通胀率的下滑。从国民收入统计数据看,自2012年以来,总需求(消费、投资、出口)增速持续低于CDP增速,尤其是2015年前三个季度,名义总需求增长只有 $3%$ ,而名义GDP增速在 $6%$ 以上。但自2015年下半年以来信用扩张加快,房地产价格大幅上升,央行对资产泡沫和金融风险的担心增加。随着经济增长在2016年下半年企稳,央行在2017年初通过公开市场操作引导利率上升。

利率到底由什么决定?怎样看待政策和市场力量的相对重要性?利率在经济周期和金融周期中的作用有何不同?本章探讨决定利率水平的因素、未来的走势及其金融周期的含义。

一、利率由什么决定

我们观察到的市场利率受两方面力量的影响:中央银行的货币政策和市场参与者的交易行为。一般来讲,短期利率由货币政策决定,主要是央行公开市场操作的结果,短端利率的变化通过市场参与者的预期传导到利率曲线中端和长端,形成无风险利率曲线。私人部门借款人面对的利率是无风险利率加风险溢价,货币政策操作可以通过调控无风险利率来抵消风险溢价的变化,或者间接影响风险溢价,以维持合适的融资条件。

央行之力

在传统的调控机制下,央行的政策操作对期限溢价和风险溢价的影响是间接的,有时候效率并不高。美联储在2004年7月至2006年7月把联邦基金利率从 $1%$ 大幅提高到5. $25%$ ,但10年期国债收益率没有显著提高,而且低于联邦基金利率,长短端利率倒挂,这被当时的美联储主席格林斯潘称为“利率困惑”。格林斯潘本人在2005年2月的证词中指出:造成美国长期利率没有随联邦基金利率上升的部分原因就是投资者的通胀预期下降,加之其他国家的中央银行大量购买美国的国债。

全球金融危机之后,在短期利率降到零附近后,货币政策在短端宽松操作的空间消失,美联储通过购买长期国债直接影响长端利率。我国央行近几年也通过政策工具的创新包括中期借贷便利、政策性再贷款等来影响中期利率。全球金融危机后的非常规货币政策凸显了央行的强大力量,似乎央行可以把利率引导到任何它认为合适的水平。

但长远来看,政策也是内生的,政策操作是应经济基本面变化的需要。央行引导市场利率朝着自然利率的方向变动,以达到物价稳定和充分就业的目标。自然利率是均衡的概念,在这个水平上资源实现有效配置,而资源配置是指实体资源的使用,比如劳动力就业,所以自然利率也是一个实际利率的概念,即名义利率减去人们对未来一段时间的通胀预期。

从微观层面看,不同商品之间的相对价格的变动引导资源配置,只要价格有足够的灵活性,能及时、充分地反映其供给和需求的变化,市场利率就处在自然利率的水平,经济体系处于一个充分就业的均衡状态。但因为有价格黏性、信息不对称等多种因素的影响,市场利率往往偏离均衡利率。央行的工作就是试图引导市场利率趋向均衡利率,但央行能否准确把握均衡利率水平是一个挑战,既有技术层面的问题,也有政策目标与取向的考虑。

可贷资金模型

自然利率是一个理论概念,观察不到。估算自然利率需要一个理论模型,先确定是什么因素决定均衡利率,然后才是可能的量化分析。利率理论反映的是对经济运行机制的认知,所以不同的经济学流派分析利率的框架也不同。古典经济学的利率理论是可贷资金模型(loanablefundstheory),也是主流的分析利率的框架,即利率取决于资金的供给与需求,其中储蓄是资金的供给,投资是资金的需求。

什么因素决定储蓄和投资呢?人们的时间偏好(uimepreference)是影响储蓄的根本因素,时间偏好代表人的耐心,时间偏好越高,人的耐心就越低,也就是说,越注重当前的消费,储蓄率就越低。决定投资的主要因素是资本品的生产率,资本品的生产率越高,投资的需求就越强。对借钱投资的企业家而言,如果投资项目的回报率越高,其愿意和有能力支付的利息就越多。

在古典经济学的模型里,储蓄决定投资,先有储蓄,如果投资不足的话,利率就会下降,当下降到足够低的水平,就会刺激投资,使得投资和储蓄平衡。按照新凯恩斯经济学理论,价格在短期内有黏性,使得实际利率偏离自然利率,导致失业增加。假设出口因为外部的需求而放缓,总需求下滑,如果商品和服务的价格不能及时下降,就会带来未来一段时间通缩的预期,导致实际利率上升,在这种情况下,货币政策可以通过降低名义利率来抵消通缩预期的影响,使实际利率回落到自然利率水平。

时间偏好理论

奥地利学派的利率理论接近古典经济学,自然利率在解释经济周期波动中有重要作用。但奥地利学派认为自然利率只反映人们的时间偏好,后者决定收入在消费和储蓄之间的分配。自然利率不受资本品的生产率影响,原因是如果资本品的生产率上升,其价格就会上升,对新的投资人来讲,资本的收益率并不增加。

按照奥地利学派的逻辑,经济周期的波动是因为货币供应增加,导致市场利率低于自然利率,带来投资增加。对企业家来讲,难以区分银行信用扩张同真实储蓄增加带来的利率下降,使得投资超过了与人们的时间偏好一致的储蓄,导致过度投资,消费不足,产能过剩。这种过度投资代表的资源错配最终不可持续,如果银行信用扩张速度慢下来,利率就会上升,回归到人们的时间偏好决定的水平。利率上升,投资放缓,一些在建项目也不能完成,经济步入下行的调整阶段。

流动性偏好是非均衡概念

凯恩斯的利率理论与古典经济学不同,按照凯恩斯的流动性偏好理论,利率不是取决于储蓄总量的多少,而是取决于储蓄资产的配置,即有多少是放在流动性资产上的。给定流动性的供给,则流动性需求越强,利率就越高,利率是人们放弃流动性获得的收益,也是获得流动性付出的代价。如果将利率和资本的边际回报率进行比较,那么利率高,企业的投资下降;利率低,企业的投资上升。投资是总需求的重要部分,投资上升意味着收入增加,进而带来储蓄增加。

与古典经济学的储蓄决定投资、先有储蓄后有投资的逻辑相反,凯恩斯认为投资决定储蓄,先有投资,后有储蓄,经济萧条的原因是人们的流动性偏好使得利率处在太高的水平,抑制投资,然后收入下降,进而储蓄下降。

在现代金融体系下,信用创造流动性。如第二章所述,信用有很强的顺周期特征。在经济繁荣时,人们的流动性偏好下降,追求风险资产,信用扩张增加货币供给,供求合力加剧利率下降;而在经济衰退时,整个过程反过来,货币需求上升,经济体系内生的货币供应反而下降,加剧利率上升。在凯恩斯的模型里,并没有明确的自然利率或者长期均衡的概念,更多的是解释短期的货币市场利率的波动及其对经济周期的影响。

以上我们简要阐述了在不同的理论框架下,利率在经济周期中的作用,不同的理论差别似乎很大。哪一个理论是正确的呢?因为出发点和世界观的差异,只能说是见仁见智。就我们分析现实问题而言,不需要把这些理论绝对地对立起来,因为它们从不同的视角帮助我们理解利率的走势和影响。著名的IS-LM模型(希克斯-汉森模型)把产品市场(储蓄和投资)和货币市场(货币需求和供给)结合起来,提供了一个分析实体经济和货币金融同时达到均衡的框架,这个框架同时决定收入和利率的均衡水平。

但IS-LM模型和凯恩斯理论的精神还是有较大的差异,自然利率是一个长期均衡的概念,给我们提供了一个分析实体经济资源配置和经济结构平衡的框架,而凯恩斯的货币利率更多的是短期非均衡现象,流动性偏好理论实际上是一种资产定价理论,更有助于我们理解金融波动对实体经济的影响。

古典模型和凯恩斯理论可以说是 $90%$ 和 $10%$ 的关系,在大部分情况下,经济基本面起主导作用,但凯恩斯的理论更有助于我们理解较少发生,但波动性大的情形。2013年下半年的中国货币市场利率大幅波动就是典型的带有流动性偏好影响的例子。下一节我们在自然利率的框架下分析影响未来利率走势的一些关键因素,为未来$90%$ 的情形提供一个方向性的判断。本章最后一节探讨 $10%$ 的情形,也就是类似2013年“钱荒”发生的可能性与含义。

二、自然利率见底了吗

看利率未来的基本面走势,一个问题是为什么发达国家的利率这么低?这是短期的现象还是有趋势性的力量在起作用?最低点是否已经过去?未来利率是否转而上行?我国的利率在近几年也明显下降,发达国家的今天是不是我们的明天?发达国家在全球金融危机前的20年里已经呈现利率下降的趋势,美国的10年期国债收益率自20世纪80年代以来持续下行,和80年代前的30年几乎是完美反转。这显示有超越短周期波动的因素在影响利率,也就是说均衡利率在下降。

黄金法则

一个解释是美国经济面临长期停滞的压力,也就是导论里提到的美国前账长萨默斯的观点,经济可能长时间处在微弱或者不增长的状态。①长期停滞论的一个关键含义就是自然利率比现在的市场利率低,而市场利率已经在零附近,用货币政策刺激经济增长的空间有限。按照长期停滞论,发达国家的低利率反映了经济潜在增长率的疲弱,这符合把自然利率与经济增长率联系起来的“黄金法则”。在储蓄率外生的索罗模型(Solow,1956)中,在消费最大化的平衡增长路径上,自然利率等于潜在产出增长率。

如果把经济增长分解为来自劳动力、资本存量、全要素生产率(TFP)三个方面,其中TFP增长率与人口增长率之和可以看作资本回报率的近似指标,接近自然利率的概念。近期的研究文献显示,中国过去几年的TFP增长率平均在 $2%$ ,劳动年龄人口增长率在 $1%$ 以内,这意味着自然利率在 $3%$ 左右。这低于何东、王红林和余向荣(2013)②通过一些实证模型测算的约 $4%$ 的水平。结合2016年底的CPI通胀率,名义的均衡(无风险)利率在 $5%\sim6%$ 黄金法则应用到中国有两个问题:一是储蓄率的变动可能是内生变量,外生储蓄模型不适用;二是潜在增长率的走势有很大的不确定性。

可贷资金模型是一个更广的、更有可操作性的分析框架。从储蓄和投资两个方面看影响利率的基本面因素,储蓄是资金供给,投资是资金需求,两者共同决定均衡利率。从储蓄看,最基本的是人们的时间偏好和收入水平。在低收入阶段,人们的收入勉强维持生存,当前消费的价值高,人们等待未来回报的耐心减少,储蓄率低,自然利率高。这是低收入国家利率水平普遍高于高收入国家的原因之一。我国已从低收入发展到中等收入国家,未来人均收入将进一步增加,在这个过程中,人的时间偏好将降低,耐心增加,自然利率有下行压力。

人口结构的多重影响

人的年龄是决定时间偏好的关键因素。一般来讲,年轻人的时间偏好较低,老年人的时间偏好高,因为后者未来的时间有限,当前消费的价值较高。时间偏好决定储蓄意愿,同时储蓄能力制约着储蓄意愿能否转化为现实的储蓄。比如小孩的时间偏好最低,但没有储蓄的能力,对整个社会储蓄的贡献就有限。一个国家的人口年龄结构是衡量总体的时间偏好和储蓄能力的常用指标,年轻劳动力有储蓄意愿,但储蓄能力较低,老年人储蓄意愿与能力都低,这两组人口数与中间的壮年人口数(既有意愿又有能力)的相对比例,是影响储蓄率的一个重要指标因素。

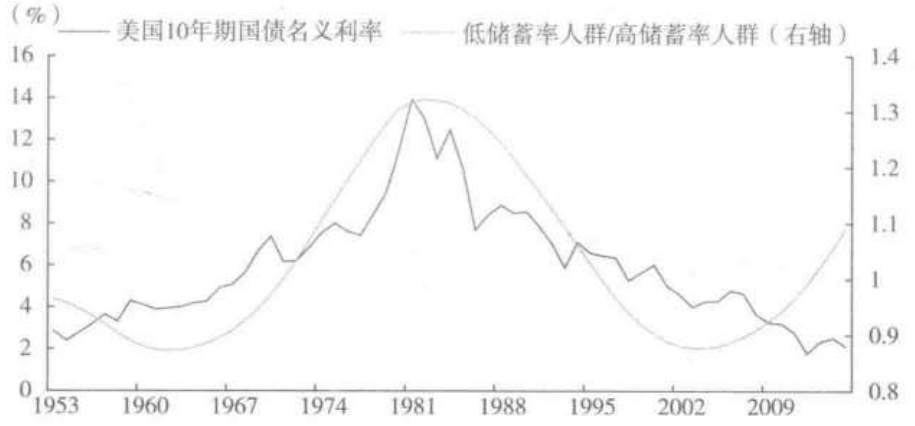

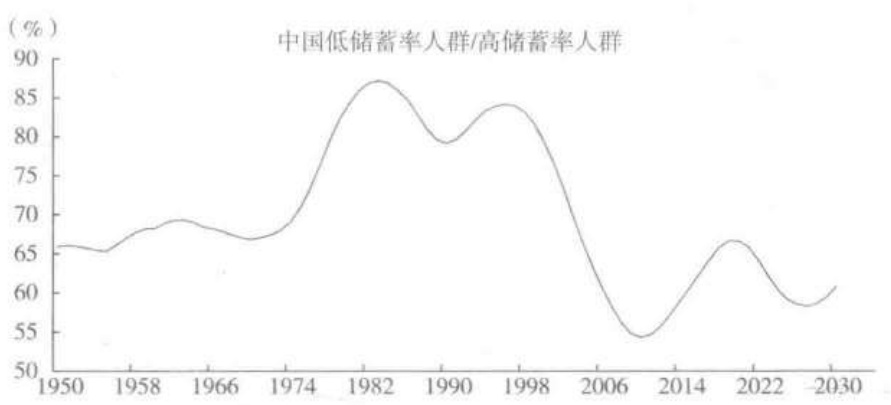

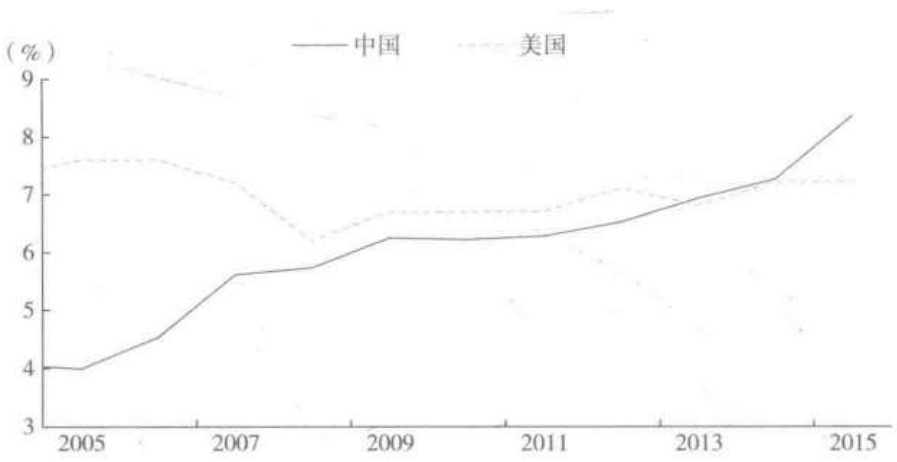

:比较美国低储蓄率人群(25~34岁及65岁以上人口)和高储蓄率人群(35~54岁人口),我们发现,这两组人口数的比例和美国$10$ 年期国债收益率的走势几乎吻合,20世纪80年代中期以来的美国利率的下降和低储蓄率人群相对于高储蓄率人群下降(储蓄增加)是一致的(见图3.1)。中国的低储蓄率人群对高储蓄率人群的比例从80年代也开始呈现下降趋势,但我们的利率数据时间比较短,难以比较两者之间的关系(见图3.2)。

图3.1美国人口结构与利率水平

资料来源:UN,Wind,作者整理

注:高储蓄率人群是指35~54岁人口,低储蓄率人群是指25~34岁及65岁以上人口。

图3.2中国人口结构变动

资料来源:联合国人口署,作者整理

仔细观察图3.1就会发现美国的低储蓄率人群/高储蓄率人群的比例在2006年开始回升,按过去的相关性,美国利率应该是上升的,但实际情况是2008年后大幅下降。一种解释是受金融周期的影响,尤其是美联储在短期利率降到零以后购买长期国债的作用。如果完全是这个原因,那么随着美国新的一轮金融周期开始与货币政策的正常化,美国利率将上升到比现在高得多的水平。会不会还有其他因素需要考虑呢?

有两个因素尤其值得我们关注。一个因素是增加的低储蓄人群主要是老年人,其对储蓄率的影响比较复杂。过去几十年,人口的预期寿命明显提高,但退休年龄没有相应幅度的增加,也就是说,退休后只能靠过去的积蓄维持的年限增加了,促使快要退休和已经退休的人限制消费,以增加养老的储蓄。这个因素在中国尤其明显,按照国家统计局的数据,1982年中国人的预期寿命是67.8岁,2010年是74.8岁,增加了7岁,但退休年龄基本没变。因此,对人口老龄化拉动总体消费不能寄予过高的希望。

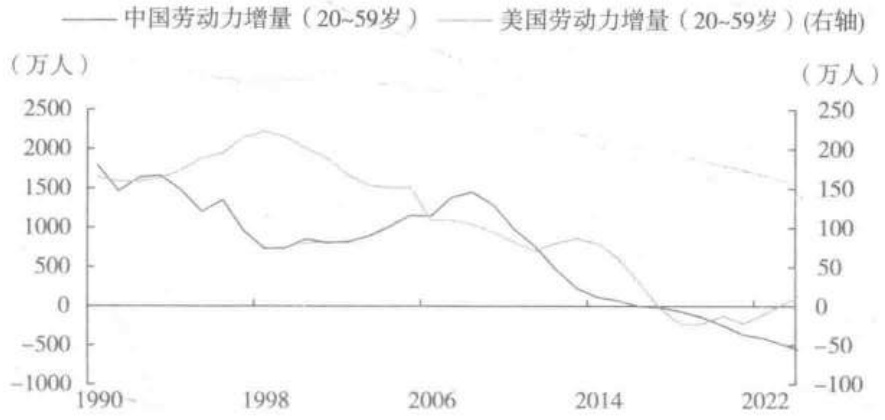

另外,人口的变动也影响资金的需求,也就是投资。近几年,主要经济体的实体投资疲弱,美国的上市公司宁可用盈利回购股票或者是派息,也不愿意做实体投资。一般认为,中国的产能过剩问题也限制了投资需求。但实体投资疲弱背后还有更重要、更深层次的原因,那就是年轻劳动力数量下降。投资是为了给新增的劳动力配置生产的机器设备,年轻的劳动力少了,就不需要那么多投资(见图3.3)。从20~59岁的人口看,中国的劳动年龄人口的增量在2008年达到峰值,接近1500万,到了2015年增量低于100万,预计2017年增量转负。劳动力的稀缺带来工人工资上升,资本回报率下降,投资需求下降,给均衡利率带来下行的压力。

图3.3中、美劳动年龄人口增量下降

资料来源:联合国人口署,作者整理

共享经济降低投资需求

还有一个影响投资需求的现象值得关注。过去几十年,发达国家的资本品价格相对降低,同时投资占CDP的比例减少。一个解释是资本品价格的下降使得同样的储蓄可以购买更多的投资品,导致投资对 $\mathrm{GDP}$ 比例下行,也就是降低了投资需求在总资源配置中的比重,给均衡利率带来下行压力。为什么资本品价格相对于消费品价格下跌了呢?主要是因为,制造业的劳动生产率比服务业增长得快,前者和资本品生产联系紧密,后者则更多地和消费相关,尤其是信息科技的进步,降低了资本品的投入成本。

过去中国的投资需求强劲,一段时间里资本品价格相对消费品价格上升,但随着投资需求减弱,近几年资本品价格相对下降。随着服务业在经济中的比重上升,制造业的比重下降,美国的发展轨迹对中国是不是有启示呢?尤其需要关注的是信息科技和互联网催生的共享经济的影响。共享经济通过服务平台提高了现有资源和资本存量的使用效率,降低了投资需求。共享经济的规模现在还比较小,但是随着其快速扩张,宏观上的影响将会增加。

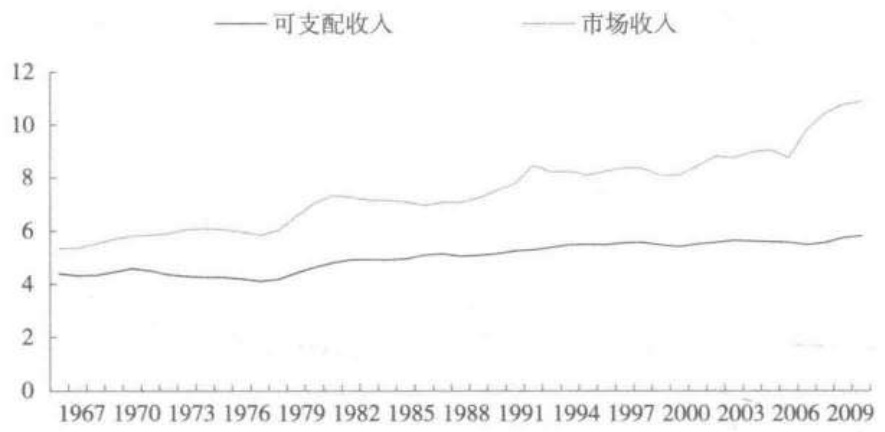

贫富分化导致储蓄过剩

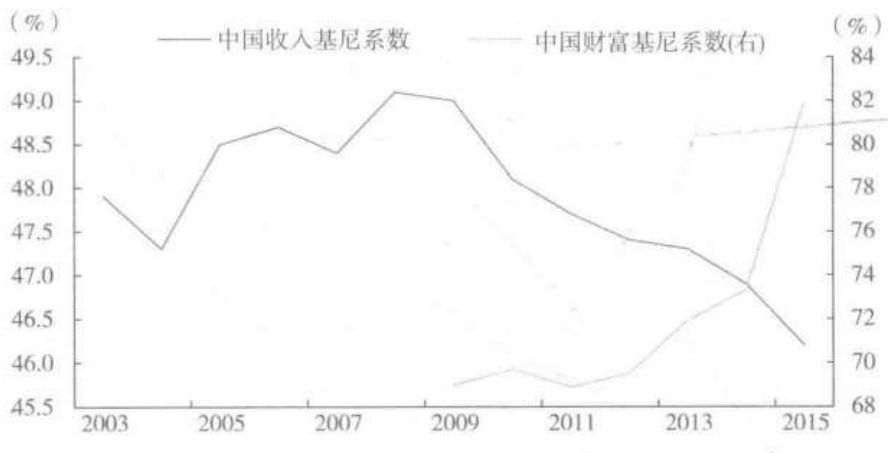

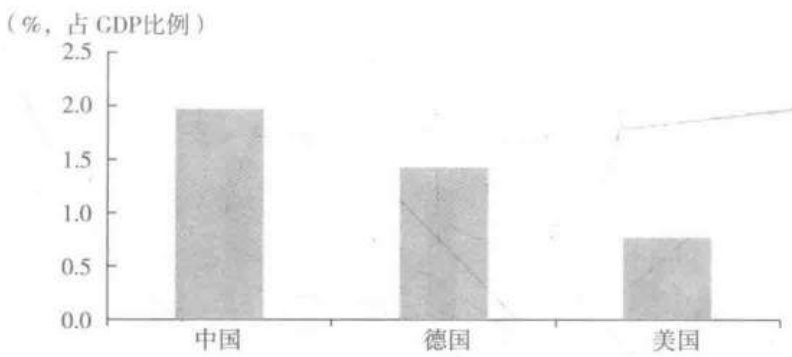

收入分配对消费和储蓄有影响。过去40年全球呈现收入分配差距加大、贫富分化日趋严重的现象。因为低收入阶层的边际消费倾向比高收入群体高,收入差距扩大抑制平均的消费率。近几年,劳动力供应紧张,工资上升,中国当期的收入分配差距有所减小,体现为收入基尼系数下降,但财富基尼系数大幅上升,而财富代表的是永久收入(见图3.4)。

总体来讲,社会富裕程度的增加、贫富分化、劳动年龄人口比例下降是抑制利率水平的因素,从基本面看,中长期趋势没有明显向上的动力,尤其是金融周期的影响(见下文)。

图3.4中国的收入基尼系数下降,但财富基尼系数上升

资料来源:Wind,作者整理

三、利率市场化的影响

过去20年中国处在一个利率市场化的过程中,尤其是近10年,放松管制的步伐明显加快,体现为对存贷款利率限制的取消,以及理财产品等不受利率管制的金融工具的快速扩张。在贷款利率下限取消后,存款利率上限的波动幅度扩大。央行在2015年10月23日宣布,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,这意味着中国已经基本取消利率管制。

放松乃至取消上限带来存款利率和以其为基础的市场利率上升的压力。央行在 $2012\sim2013$ 年两次提高存款利率相对基准利率的上浮上限,同时银行理财产品以及银信合作、银保合作等理财产品的扩张,导致银行资金成本上升,给整个市场利率(包括国债收益率)带来上升的压力。就贷款利率而言,虽然管制取消得比较早,但由于大银行的市场地位,寡头定价的特征比较明显,背后也有央行指导价的影子。从实际效果看,贷款的基准利率仍然存在,只是在基准利率的上下浮动的范围增加了。

在2013年下半年利率上升时期,利率市场化被普遍认为是驱动因素之一。到了2014年开始的利率下行阶段,大家似乎不再关心利率市场化的影响。其实,放松和取消管制的作用不仅体现在利率水平上,还体现在市场参与主体行为变化上。利率市场化对信用周期和金融周期的影响是深远的。

理想的情形

我们先看一个理论情形,在利率市场化的过程中,信贷资源配置为何变化。在利率受管制的情况下,利率低于自然利率或者市场供求决定的均衡水平,资金需求强,政策当局需要控制信贷额度,以防止信贷过度扩张,行政分配信贷资源导致效率低的问题。退一步讲,即使没有行政性的干预,因为不能通过提高利率来补偿风险,银行倾向于贷款给与政府信用有联系的国有企业、大型企业。中小企业、民营企业、新兴产业难以从正规的金融体系获得信贷资源。

取消利率管制后,价格引导信贷资源配置,数量管制也就没有必要了。过去在额度管制下享受低利率的行业和企业的融资成本上升,抑制其信贷需求,银行有动力把资金贷给那些可以负担较高利率的行业和企业。对于后者来讲,从正规金融体系获得贷款的利率低于从非正规渠道获得资金的成本。总之,过去得益于利率管制的借款人比如国有企业和大型企业的融资成本上升,中小企业和民营

企业的融资条件改善。

扭曲因素仍然存在

以上描述的是一个理想化的情形,现实情况比这复杂,一些体制性的扭曲因素仍然存在。从资金需求方来看,地方政府和国有企业对利率不是那么敏感,即便融资成本上升,资金饥渴仍然存在,对民营部门的挤压仍会继续。另外,某些领域的市场化价格指引并不总是有效的,房地产的价格上升导致住房按揭和房产开发贷款需求,但如果房地产价格存在泡沫,引导的信贷投放就是资源错配

从资金的供给方银行来看,在隐性政府信用担保下,一般存户把银行的信用等同于政府信用或者中央银行的信用,银行不需要担心存户挤兑的问题,结果是银行之间的竞争主要在于市场份额,只要存款增加且贷出去,相应的利差就会带来利润。银行也关注贷款质量,担心坏账,但更多的是利润压力等考核指标的问题,来自存款人的监督和约束几乎不存在。

近几年,随着影子银行的发展,银行之间的竞争从存款延伸到理财产品,对应银行存款的政府隐性担保的是理财产品的刚性兑付。理财产品的刚性兑付导致风险溢价偏低,对投资者而言,理财产品似乎没有风险,导致人们认为无风险回报率高。而对地方政府等资金需求方和投资主体而言,这又意味着风险溢价过低。我们将在下一章讨论影子银行的发展和相关的刚性兑付问题,简要地讲,打破刚性兑付远比一般想象的复杂,其涉及深层次的改革问题。

在上一章我们讨论了银行信贷行为的羊群效应,从个体来讲是理性的行为,但加总起来就不一定是理想的资源配置。这在对地方政府融资平台和房地产相关贷款上,有比较明显的体现。这带来一个问题:什么是真正的利率市场化?利率市场化不仅是消除对利率的行政性管制,如果经济运行主体不受市场纪律的约束,或者市场价格信号是扭曲的,其产生的利率就不会达到有效配置资源的价格,甚至会放大金融风险。只有将放松利率管制和经济体制其他方面的改革相配合,才能真正形成市场化的利率体系。①

四、结构含义

我们习惯于从总量角度看利率变动对经济的影响。利率上升,抑制总需求,不利于经济增长,但有利于控制通胀:利率下降,则支持增长,但可能带来物价上升压力。其实,利率变动有结构含义,其分配效应对结构平衡、对金融周期的演变都有重要含义。

利率是一个体系

首先需要强调的是,现实中,利率是一个体系,不同种类利率的形成机制和其在经济中的作用有差异。从借债主体来讲,有无风险利率和风险溢价之分,前者一般指政府发行的债券收益率,后者是私人部门借款人在无风险利率基础之上所付的价差,作为对债权人承担较高的信用风险的补偿。从期限来讲,有短期和长期利率,同一个信用主体,长期利率可以被看作预期的未来的短期利率的平均数加上一定的期限溢价。

分析利率对经济的影响,我们需要考虑的是实际利率(名义利率减去预期通胀率)。即使名义利率相同,不同行业和人群面对的物价上涨压力也可能不同,其消费和投资行为受到的影响也就有差异。近几年,市场关注比较多的是较高的实际利率对制造业投资的抑制作用。另外,房价的波动使得房地产投资面临的实际利率呈现不一样的运行规律。

我们可以从家庭、制造业企业和房地产投资者三类主体所面临的实际利率来看结构的含义。这三类主体面临的名义利率和通胀率不同,导致其面临的实际利率有差异。粗略地衡量,家庭面对的名义利率和通胀率分别是包括理财产品在内的存款利率和CPI上涨率,制造业面对的则是贷款利率和PPI上涨率,而房地产投资者面对的是房贷利率和房价涨幅。

家庭、制造业、房地产部门实际利率分化

家庭部门实际利率总体平稳。家庭消费的机会成本是储蓄利率,我们把银行理财产品收益率与1年期存款利率的平均值视为家庭部门面对的名义利率。1年期存款利率近年来小幅下降,理财产品收益率则有所回落。消费者面对的CPI通胀率也有下降,总体的计算结果显示家庭部门实际利率水平没有显著变化。理论上讲,实际利率变化对于消费的影响包括收入效应和替代效应,假设利率上升,利息收入增加,家庭倾向于同时增加当期消费和未来消费;同时,利率上升增加了当期消费的机会成本,家庭倾向于减少当期消费,增加储蓄(即未来消费)。

收入和替代两个相反的效应哪个更大?在我国的环境下前者大于后者应该是合理估计。我国家庭部门杠杆率相对较低,是净储蓄者和资金的提供者,利率上升增加了家庭部门的可支配收入。利率上升使得收入分配从政府和企业流向家庭,而家庭的消费倾向高于企业和政府,利率上升提高平均的消费倾向,进一步促使消费需求上升。

当然,家庭部门净储蓄地位也在变化,随着住房按揭贷款增加,家庭部门受益于利率上升的程度下降。从替代效应看,非食品消费的替代效应远大于食品消费(家庭可以推迟购买汽车,但很难推迟吃肉),而近期CPI中食品价格跌幅较大,非食品价格上升,因此即便通胀预期下降,家庭也未必会推迟消费需求。

制造业部门实际利率分化较大。制造业企业面临的贷款利率有很多种,包括银行贷款利率、债券发行利率以及各种影子银行融资工具的借贷利率。PPI通胀率波动大,而且不同行业的生产价格涨幅有较大差异,2016年生产资料PPI涨幅较大,但生活用品PPI涨幅温和,因此,上游制造业实际利率下降较多。

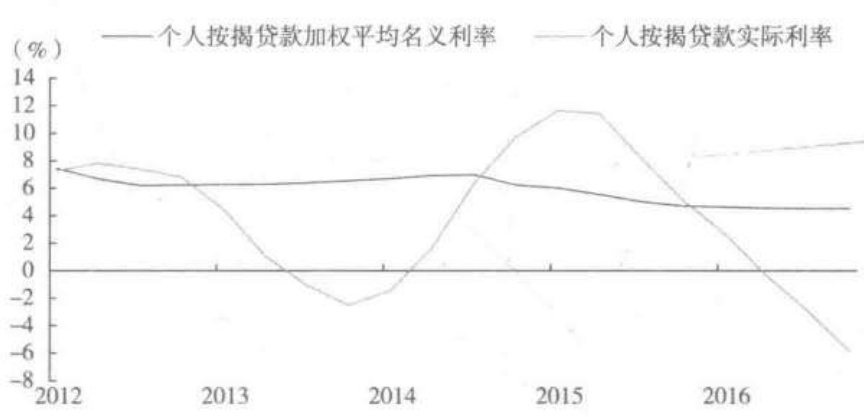

房地产投资者面对的实际利率变化大,反映房价的波动。房地产部门投资主体虽然包括开发商和买房者两部分,但是最终投资者还是买房者。买房者投资房地产的资金成本主要是个人住房按揭贷款利率,房价上涨预期则用统计局公布的70个大中城市新建住宅价格指数的同比和环比涨幅来衡量。数据显示,实际利率在20142015年大幅上升,但在2015年后尤其2016年显著下降,甚至是负的(见图3.5)。房地产开发投资增速相应地在 $2014\sim2015$ 年呈现下降态势,在2016年则反转上行。

从信用/债务周期的角度看,利率变动意味着收入在债权人和债务人之间的再分配,利率上升意味着收入从债务人向债权人转移。从总量看,净收入没有变化,理论上讲对总需求没有影响。但是,由于信息不对称等,债务人受到的流动性限制比较大,其边际支出(消费)倾向一般来讲比债权人高,使得利率上升抑制总需求。利率上升增加了债务人的偿债负担,加上总需求疲弱的环境,可能导致债务违约。大规模的债务违约意味着金融中介机构尤其是银行的坏账率上升。

图3.5个人住房贷款实际利率大幅波动

资料来源:Wind,作者整理

五、政策的取舍

上文已经提到,我们观察到的市场利率是货币政策操作和市场参与者的交易行为共同作用的结果。一般来讲,中央银行调控短期名义利率使得实际利率不偏离自然利率太多,以达到经济均衡。中央银行在制定货币政策时面临的一个重要问题是对自然利率要有一个基本判断。我们在前面也分析了可能导致利率长期下降的基本面因素,包括人口结构、贫富分化、资本品相对价格下跌、共享经济等,如何测算这些因素对自然利率的影响呢?实际上,依据理论的框架和相关变量来估算潜在增长率和自然利率有很大的不确定性,

误差较大。

那么,货币政策如何判断什么样的利率水平有利于促进经济的可持续增长?现实中,央行一般是根据宏观经济主要变量之间的平衡来评判利率是否在合适水平。央行调控利率具有逆周期特征,试图稳定经济周期的波动幅度。传统的理论框架把自然利率定义为保持物价稳定的利率水平,此时经济运行在潜在增长轨道上。经济过热、通胀率比较高是市场利率低于自然利率的信号,此时货币政策引导利率上升:经济不景气、通胀低的时候,货币政策则引导市场利率下降。在全球金融危机前,一般认为美联储的政策操作遵循著名的泰勒规则,即把联邦基金利率与通胀预期和估算的产出缺口(实际CDP增长偏离潜在水平的程度)挂钩。

金融危机后,短期利率降到零下限,美联储通过量化宽松和前瞻指引来调控中长期利率,政策操作不再像泰勒规则那样机械,但背后的宏观框架没有变化,仍然依靠失业率和通胀率来判断合适的利率水平。但这样的政策也招来了质疑:短期的通胀和失业率数据是否足以让央行准确判断经济是否处在可持续增长的轨道上。金融危机带来的反思是,在商品和服务的价格之外,我们需要考察更广的领域的波动,尤其是资产价格和信用扩张。

我国也面临类似的问题,GDP增长和通胀数据温和,但房地产价格的快速上涨和与之伴随的信贷扩张意味着金融风险在增加。从经济周期的角度看,现在的市场利率应该不显著低于自然利率,加息的必要性不大。但房地产泡沫和债务过度扩张都对未来经济增长构成了威胁。温和通胀并不意味着经济没有问题,从金融周期的角度看,现在的市场利率可能低于自然利率,货币政策应该通过加息来控制金融风险,促进经济可持续增长。当然,一旦金融周期拐点发生,进入下场调整,去杠杆带来过剩储蓄,自然利率应该是下降的。

金融周期还有一个结构视角,对还处在改革过程中的中国尤其重要。在结构失衡的情况下,依据短期的通胀和经济增长来判断合适的(自然)利率水平存在误区。也就是说,有利于短期增长和维持低通胀的利率不一定有利于经济结构平衡。如何看待中国的经济体制改革对自然利率的含义?党的十八届三中全会确立了两大目标:发挥市场在资源配置中的决定性作用和让发展成果更多更公平地惠及全体人民。前者提高效率,后者促进公平。缩小收入分配差距有助于提高全社会平均消费倾向,降低储蓄率,让市场配置资源,将带来一些回报率比较高的领域的投资增加。在储蓄率下降的情况下,要满足新增的投资需求,需要降低过度扩张领域的投资,而促进这个结构调整的一个载体就是利率上升。

综上所述,对于宏观政策来讲,存在三个“自然利率”视角:一是以短期增长和通胀为标志的符合传统经济周期的自然利率;二是符合金融周期波动的自然利率:三是经济结构调整要求的自然利率。政策把市场利率往哪个方向引导,取决于在短期稳增长、调结构和控制金融风险之间如何权衡,因为结构调整、控制金融风险对短期的总需求可能有负面影响,所以决策者必须有所取舍。

六、钱荒会重演吗

上述政策取舍的视角有助于我们理解2013年发生的钱荒。2013年下半年银行间市场利率和债券利率大幅上升,曾引起很大争议。这一现象是货币政策操作的结果还是市场摩擦带来的波动?当时一个流行的观点认为,债券市场利率上升主要反映银行体系资产端的结构调整。银行为了追求更高的收益率,资产配置从债券转向表内的非标资产,导致债券利率上升。

如果市场利率上升是银行资产配置从债券向非标资产转换导致的,那么在债券利率上升的同时,我们也应该看到非标资产利率下降,但事实并非如此。银行表内的非标资产科目主要包括委托贷款、信托贷款、信用证贷款以及贸易融资等,其利率数据缺乏完整及时的统计发布,投向也没有详细的披露,但应该以房地产和地方融资平台为主,与信托公司发行的信托集合产品大体重合。后者的收益率在2013年下半年呈现逐渐上升的态势。其他的指标也显示整体利率在2013年下半年是上行的,包括银行理财产品预期收益率、银行贷款加权平均利率。

另外,在利率上升过程中,长短端利率同步上行,收益率曲线斜率基本没有变化。同时,信用债收益率也上升,但与国债的利差并未显著扩大,风险溢价变化不大。因此,整个市场利率的上升主要由短端无风险利率上升所推动,反映总体流动性的紧张。退一步来讲,央行可以调控短端利率,即便银行间市场利率由于银行的资产配置结构调整而上升,如果央行意图维持较低的利率,则可以调节流动性供应以平抑利率水平。因此短端利率的上升反映了央行货币政策收紧的意图。

那么,为什么在通胀仍然温和的宏观环境下,央行收紧货币政策呢?如上所述,从总量调控的角度看,传统上市场是从稳增长和控通胀之间平衡的角度来理解货币政策取向的。防范金融风险和促进结构调整是新的因素,尤其是影子银行、房地产和地方融资平台相互联系的信用扩张既带来金融风险又加大结构失衡。由于影子银行等融资渠道的扩张,金融机构对非金融部门提供的融资有相当一部分通过非信贷的方式,资金来源借重同业市场。非金融部门资金饥渴,尤其是房地产和地方融资平台的资金需求,比以往更迅速地传导至银行间市场。

在这种情况下,如果央行无限制地满足市场的流动性需求,房地产泡沫和金融风险会进一步累积。货币政策的收紧是在当时增长企稳的环境下政策目标从稳增长向防范金融风险有所倾斜的结果。按照这个逻辑,利率上升可以说是稳定金融周期的需要。在政策因素之外,短期利率的大幅上升也反映了市场情绪波动的影响,也就是凯恩斯讲的流动性偏好的波动。当大家都追求流动性时,总量流动性就消失了,带来利率急剧上扬,当信心恢复后,市场利率也会快速回落。

金融周期的影响

未来会不会出现利率大幅上升的情况?从金融周期的角度看,债务负担持续增加,不可能永远靠新增信用来应对旧债还本付息,在某一个时间点,利率必然上升。另外,随着利率的市场化和金融市场的深化,银行间市场利率对于外在的流动性冲击的敏感性大为增加,这可能扩大利率波动的幅度。

把上述逻辑放在2017年,我们似乎看到了2013年的影子。2017年上半年经济增长企稳迹象扩大,从CPI和PPI综合来看,通胀上升,同时高房价、信用扩张带来的风险凸显,政策取向从稳定经济周期向稳定金融周期倾斜的必要性增加。当然,2013年利率上升的幅度不一定重演,但上升的方向比较明确。未来还要看监管加强对信用扩张的约束力有多大,如果效果明显,无风险利率上行压力就会减少,但代价是风险溢价或信用债利率上升。

总之,要么无风险利率上升(货币政策紧缩),要么风险溢价上

影子银行等同于现代金融体系,因为它囊括了“二战”后除商业银行外的几乎所有的金融创新。

讨论金融和实体经济的互动,除了传统的银行信用和货币创造之外,影子银行(shadowbanking)也是近几年市场关注的焦点之一。作为推动全球金融稳定的多边合作机构,金融稳定理事会把影子银行定义为涉及传统银行体系之外的机构和活动的信用中介业务。如何界定传统银行体系之外呢?一般来讲有两个参照标准:一是这些机构和活动所受的监管和传统银行不同;二是这些机构不能像传统银行那样从最后贷款人(中央银行)获得流动性支持,相关的债权人也不能像个人储户那样得到存款保险和其他政府支持的信用保护。

从全球范围来讲,影子银行业务在过去40年快速增长。非传统银行活动被认为是金融深化的重要部分,提高资源配置效率,有利于实体部门分散和管理风险。全球金融危机后人们对非传统银行业务隐含的风险关注度增加。影子银行这个带有负面含义的名词,第一次出现是在2007年,正是美国房地产泡沫破裂、金融市场压力开始显现的时候。①到了2008年,次级房贷违约对金融体系的冲击,主要体现为针对批发资金市场和货币市场基金的挤兑,而不是一般储户对传统商业银行的挤兑。影子银行经历的流动性危机会波及整个金融体系的稳定。

近几年,非传统银行业务在我国也迅猛增长,影子银行活动成为市场和政策讨论的一个有争议的话题。一方面,影子银行活动被认为是金融深化,甚至是普惠金融发展的一部分,尤其是为中小企业融资提供了一个新的渠道。另一方面,影子银行带来信息不透明、监管套利、高杠杆等风险,尤其是影子银行活动和房地产以及地方政府融资平台联系在一起,加剧了金融顺周期和结构失衡等问题。

正是基于这些风险因素,对非传统银行业务的监管伴随影子银行的扩张而深化。银监会于2013年加强了对银行同业业务的监管,加上2013年“钱荒”导致利率显著上升,影子银行活动在2014年呈现放缓迹象,其中一个体现是社会融资总量中非银行信贷部分的增速大幅下降。政策紧缩导致影子银行资金链条的紧张,信用违约事件增加。影子银行活动在2015~2016年反弹,而且呈现新的特征,包括互联网金融快速增长,导致监管机构在2017年开始新一轮治理,包括央行MPA(宏观审慎评估体系)扩围与银监会加强对同业存单与资产端委外投资的监管。

驱动我国影子银行业务增长的因素是什么?影子银行如何影响经济总量和结构,在金融周期中起怎样的作用?本章分析我国影子银行发展的机制,探讨相关的风险因素及未来的可能演变。

野蛮生长的影子贷款

按照“传统银行机构和活动之外的信用中介”的定义,影子银行涵盖的范围很广。在我国,影子银行包括三种形式的融资活动。第一种是银行通过表外业务进行的信用中介,一个重要的形式是银行向零售客户销售理财产品,募集的资金主要投放在货币和债券市场,但在某些时候也参与股票市场,这类业务有点类似美国的货币市场基金。第二种是非银行金融机构从事的信用中介活动,例如信托公司、证券公司、财务公司等。这些机构通过银行向高净值客户和企业客户募集资金,由于资金的成本比理财产品高,其资金投向是利率较高、风险也较高或存在政府隐性担保的项目,包括房地产开发和地方政府融资平台。第三种是民间金融,包括小贷公司、担保公司、典当行、地下钱庄,尤其是近两年快速增长的互联网金融平台中介活动。

从对信用扩张和系统性风险的影响来看,银行表外业务与非银行金融机构从事的信用活动最应该受关注。这两方面的业务类似于中介机构吸收存款并发放贷款,直接融资的成分较低,与西方发达市场的影子银行以批发融资和资产抵押证券为代表的业务模式有很大差别。中国影子银行的大部分业务与银行密切相关,银行本身是重要的参与方,近几年发展迅速的委托贷款、银信合作、银证合作、同业存单①等都可以说是银行主导的。

另外,中国影子银行产品的投资者主要是个人,尤其是理财产品的绝大部分购买者是个人,而欧美以回购市场和货币市场基金为主体的批发融资市场,其参与者主要是机构投资者。在美国,在金融危机的恐慌阶段,出现批发市场的短期债权挤兑,最终政府承诺对所有短期债务工具担保后才稳定了市场信心。由于个人投资者对金融的认知和承受风险的能力都不及机构投资者,在中国对零售投资者的保护更是一个突出问题,刚性兑付带来的道德风险导致信用市场价格扭曲。

由于定义和数据来源的差异,尤其是民间金融活动的数据没有系统性的统计,对影子银行规模的估算有较大的不确定性和争议。金融稳定理事会试图在一个统一的定义上估算各国影子银行的规模,按照对银行、养老基金和保险公司等传统金融机构外的“其他金融中介”进行估算,2014年中国影子银行规模已位居全球第三位,仅次于美国和英国,达到2.5万亿美元的水平。

从规模来看,作为全球第二大经济体,有第三大的影子银行体系,似乎并没有特殊之处。但每个国家金融体系的结构不同,我国银行体系的规模本来就很大,其总资产对CDP的比例在2014年达到 $267%$ ,在主要经济体中最高,而影子银行也以银行为中心,两者相加凸显了银行中介的融资规模更大,2014年占CDP的比重达到了291%。根据穆迪的估算,截至2016年中,我国影子银行规模较2014年再增长40%0

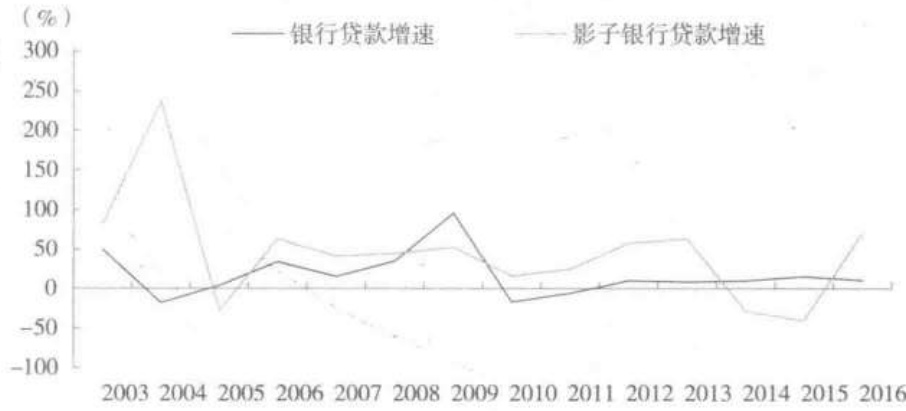

在快速扩张的同时,影子银行活动增长速度波动大,尤其是2014~2015年监管加强后,影子银行活动明显收缩,②但2016年包括互联网金融在内的影子银行重拾上升态势(见图 $4,1)$ 。值得关注的是资产证券化的快速发展,截至2016年底,存量资产证券化余额达1.1万亿元(2012年仅为322亿元),资产证券化是我国影子银行发展的一个新方向。另外,同业存单野蛮生长,①截至2017年2月,同业存单余额 $7.4$ 万亿元,同比增速维持在 $90%$ 的高位,同业存单不纳入同业负债,且暂不纳入MPA考核,是中小农商行新增资金来源的一个重要渠道,同业存单通过配置同业理财和债券获得利差收益。

图4.1影子银行贷款波动大②

资料来源:Wind,作者整理

二、金融自由化的产品

影子银行为什么快速增长?一个流行的观点是利率管制是重要推动力,由此延伸的政策含义是放松管制。最突出的例子是银行存款利率管制,因为存款利率有上限,投资者有把银行存款转化为其他较高收益投资工具的动力。有一个特殊的渠道值得关注,对一般居民来讲,过去十几年房地产是银行存款以外投资的主要渠道,购房成为理财产品增长的一个来源。具体来讲,居民购买住房,其存款转移到开发商手里,对于银行来讲,导致存款结构变化,从个人存款转化为企业存款,表面来看,总量不变。但企业分散投资,追求更合理的收益和风险组合的能力和意愿都较个人强,理财产品成为银行存款的替代品。

利率管制不是主要推动力

强调利率管制这个因素的观点往往列举美国影子银行的发展。作为影子银行的重要组成部分,美国货币市场基金有点类似于中国的理财产品,起源是利率管制带来的扭曲。美国第一支货币市场基金在1971年发行,当时的背景是在通胀上升的情况下,市场利率(国债收益率、联邦基金利率等)开始显著超过受管制的银行储蓄存款利率,存户寻求不受管制、有较高收益的储蓄工具。随着通胀的恶化,市场利率进一步上升,与受管制的银行存款利率差距越来越大,导致货币市场基金快速增长。

从美国的经验来看,虽然利率管制被解除了,但货币市场基金继续增长。消除管制有利于缩小市场利率和存款利率之间的差距,但这并不代表两者的差距就不存在了。资本充足率等监管要求和支付存款保险费,使得银行处在一个相对不利的竞争地位,货币市场基金的收益率仍然高于一般的银行储蓄存款利率。在金融危机之前的几年,金融衍生品信息不对称等因素使得持有者对货币市场基金有一种错误的安全认知,风险类似于银行存款,但利率较高。

是否应该放松监管要求来消除监管套利呢?显然不能,银行是一个特殊的行业,享受央行作为最后贷款人提供紧急流动性支持和存款保险机制等组成的安全网。这样的安全网对维护银行体系稳定起着关键作用,但也带来了严重的道德风险,银行有无限扩大规模、轻视风险的倾向。为约束道德风险,银行需接受公共政策的十预和监管。在“二战”后的早期,这体现为金融压抑,包括利率管制、资本账户管制等。到了后期,随着金融自由化的推进,金融压抑解除,代之以审慎监管,包括资本充足率、流动性要求和坏账拨备等。

混业经营是推手

虽然影子银行的部分活动是为了监管套利,但其兴起发生在金融自由化的大背景下,可以说是金融自由化而不是监管限制推动了影子银行的大发展。美国影子银行有三大部分:货币市场基金、资产证券化和回购市场。后两者都是在20世纪90年代中期后大幅扩张的,伴随金融自由化的不断推进。最具有代表意义的是美国在1999年废止《格拉斯-斯蒂格尔法案》,取消了对混业经营的限制。混业经营使得商业银行的投资银行业务有了传统银行存款的稳定的流动性支持,也就是说,间接享受了央行最后贷款人和存款保险机制提供的安全保障,促进了影子银行的野蛮增长。

在中国也出现了类似的情况,过去十多年,金融业的监管理念和框架发生了很大变化。在2005年之前,跟随发达国家传统的监管框架,中国金融业实行分业经营的管理模式,明确划分银行与非银行的业务界限,后者包括信托公司、证券公司、保险公司等。2005年以后,为应对国际金融自由化趋势,监管当局开始允许银行混业经营。到了今天,大型银行都有自已的分支机构或分公司从事证券、信托、基金管理等业务,从而有独特的优势参与影子银行活动。

总之,把影子银行的快速增长简单地归结为监管套利带有误导性,起码是不全面的。影子银行的发展是金融自由化的一部分,各国的监管当局都在过度监管(金融压抑)和监管不足之间挣扎。影子银行业务是放松管制、增加市场配置资源的比重在金融领域的一个体现,但自由化带来风险,关键是如何建立适当的金融组织与监管框架,在提高资源配置效率的同时,防范和控制风险。

影子银行的快速发展对经济金融环境有重要意义,包括货币政策执行效率、金融风险、投资者保护等。传统银行区别于直接融资(资本市场)的一个重要方面是贷款创造存款,或者说信贷创造货币,那么影子银行是否创造货币呢?

三、影子贷款创造影子货币

按照现有的官方定义,广义货币M2不包括理财产品等短期流动性工具,所以影子银行不创造M2。但理财产品大部分是短期的,其流动性(转化为即时购买力)不比银行存款低,甚至比一些定期银行存款的流动性还要高。①

具体来讲,理财产品主要是以预期收益率标价,到目前没有真正出现过违约的情况,从持有人的角度看,其信用风险低、利率风险低(也就是不会因为市场利率变动导致其价格大幅波动)。理财产品甚至非银行机构在同业市场放在银行的存款都具有典型的准货币特征,和传统的银行存款没有多大的差别。在这个意义上,影子贷款创造影子货币(流动性资产)。

影子银行创造的流动性资产对银行存款有没有替代作用呢?我们可以想象一个简化的情形,存户申用一部分银行存款购买理财产品,然后这个理财产品筹集的资金通过中介贷款给了企业乙,企业乙再把这笔资金存回银行。表面上看,这笔钱还是回到了银行体系的资产负债表上,对M2没有影响,但表内贷款创造存款的速度降低了,同时,多了一笔表外的贷款和理财产品。如果企业乙不把获得的资金存回银行,而是购买了另一款理财产品,那么资金在银行体系表外循环的链条更长,对银行存款的抑制作用更大,而表外信贷和流动性资产增长就更快。

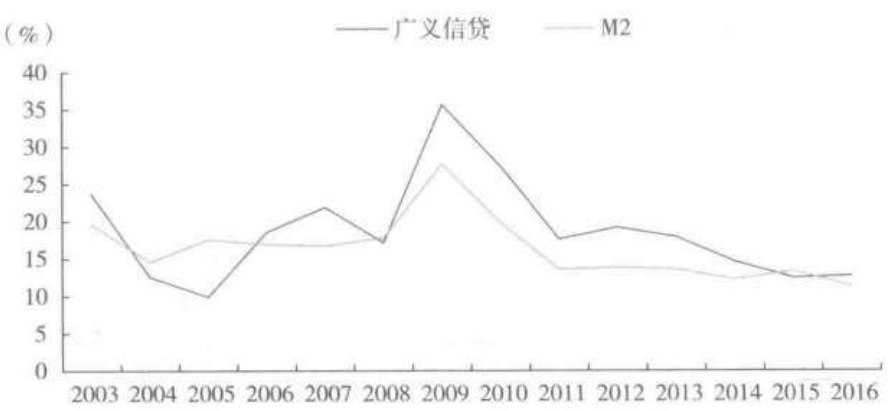

影子银行扩张的一个结果是M2低估了流动性资产的增长,其作为广义货币的指标意义减弱,增加了货币政策操作目标的制定和执行的困难。近几年,央行公布社会融资总量指标,除了传统的银行表内信贷以外,还包括信托贷款、委托贷款等影子银行业务。我们把社会融资总量中的股票融资去掉,估算一个广义信贷的存量,图4.2显示了过去几年广义信贷(包括影子银行)的增速显著超过广义货币M2的增速。一个含义是影子银行的发展降低了货币政策以数量型工具为操作标的的效率。②

图4.2广义信贷和M2同比增速

资料来源:Wind,作者整理

四、放大金融的顺周期性

影子银行创造货币也给金融稳定带来了挑战。影子银行和传统银行信贷对金融风险的含义有什么差别呢?

除了金融自由化的大背景,影子银行的发展还有金融周期的因素。美国在21世纪初的几年,影子银行增长速度尤其快,是当时金融周期繁荣阶段的一个载体,可以说影子银行放大了金融的顺周期性,中国的情况也类似。影子银行活动快速增长始于2010年,当时的背景是在2009年新增贷款翻倍扩张后,货币和监管当局紧缩政策,传统的银行信贷放缓,但地方政府和房地产行业的融资需求有增无减,影子银行弥补了传统银行贷款紧缩导致的供需缺口。当时的情况是,地方政府融资平台和房地产行业的债务逐渐到期带来了偿付压力,没有影子银行的支持,资金链就会断裂,带来债务违约问题。从这个意义讲,影子银行替代传统的银行信贷放大了金融周期与相关的风险。

信用与流动性风险

那么,影子银行对金融周期的影响和传统信贷有什么不同呢?从表面看,影子银行发行的短期负债对持有人来讲是流动性资产,类似于银行存款,其筹集的资金被用于投资较长期的金融和实体资产,也类似于商业银行传统的贷款。但理财产品的利率一般比银行存款高,影子贷款的利率也相应较高,它们的投向往往是那些不易从传统信贷获得融资的领域,包括房地产、产能过剩行业和地方政府融资平台。

回报率的差异背后是风险的差异。首先,影子银行的信用风险比传统银行业务大,顺周期性也更大。理财产品本质上还是一种间接融资,通过银行体系的媒介进行,但和银行信贷比较,无论是银行内部的风险监控与管理,还是当局的监管,都有差别,中介机构在理财产品发行以后,没有跟踪、管理相关资产风险的动力与能力。也就是说,影子银行贷款更依赖于抵押品,在房地产市场繁荣时期,违约风险似乎较小,一旦房地产行业进入下行阶段,违约风险就会暴露出来。

其次,影子银行的流动性风险也比传统信贷大,“短借长贷”问题更突出。理财产品对应的资产投资期限通常是数年,其产生的现金流可能无法匹配理财产品的兑付。此时银行有三种选择:一是发行新的理财产品,借新还旧;二是从银行间市场拆借,以补充短期的流动性;三是动用表内的资产,挤占其他经营资产。一般来说银行更加偏好前两种,尤其是第一种。一旦有信用违约事件,投资者风险规避情绪增加,减少购买理财产品,流动性风险就会凸显出来。

和传统的银行业务一样,流动性风险与信用违约风险有时候是紧密相连的,一旦资金链断裂,又没有外在紧急资金支持,流动性风险就转化为信用违约风险。美国的次债危机就有这样的情况,投资者的风险偏好下降,流动性偏好上升后,过去被认为非常安全的资产工具,比如货币市场基金,面临大量赎回压力,出现挤兑情况。

影子银行的一个根本问题是无风险利率的错误定价。银行以理财产品变相“高息揽储”,以表外通道贷给企业,融资主体的债务风险比较高,但是由于银行的参与,理财产品的购买者通常误以为融资行为背后有政府或银行的信用背书,投资者并没有“买者自负”的市场化意识。一些投资人缺乏风险甄别、评估的能力,也没有承担风险的意愿。无风险利率被提升到过高的水平,大类资产配置的基本参数发生改变,深刻影响着全社会的金融行为。一旦出现违约事件,引起无风险利率错误定价的纠正,可能给金融体系带来冲击。

再分配影响

与传统信贷类似,影子银行带来一些结构与再分配效应。在当前的金融格局下,信贷资金主要面向国有企业或大型企业,私营企业尤其是中小企业融资难是个持续问题。从理论上讲,影子银行业务的发展为中小企业提供了一个新的融资渠道,但是地方政府融资平台参与影子银行,成为融资主体之一,对私人部门造成挤压。

一方面,由于资质好的大型国企在融资方面有优势,有些国企变身为“影子银行”,利用从事金融业务的子公司,不仅在国内资本市场,还在海外利用相对低廉的价格融资,将获取的资金贷给中小企业,赚取利差。这种金融链条的延长迫使最终的资金使用者提高风险偏好,以获取足够高的回报来承担昂贵的融资成本。

另一方面,影子银行的资金提供者主要是收入较高的群体,是对金融市场了解较多、对资金利率敏感较高的群体,获得了较高的收益率。而农村居民、低收入群体的储蓄主要还是银行存款。如果收益率与风险匹配,则不是问题,但是在无风险利率错误定价、高估的情况下,影子银行规模的扩张对低收入群体不利。这是因为影子银行的风险最终可能由银行或政府承担,也就是由全体纳税人承担,而收益由少数人所得。

理财产品的发展虽然促进了利率市场化,但是否真的能反映市场化定价还是一个疑问。如果不是,则加大了现在的高收入与低收入群体的差距,而收入分配的差距加大了信用的顺周期性(我们将在第七章阐述贫富分化和信用扩张相互促进的关系)。

那么,怎么解决无风险利率定价错误的问题呢?一个流行的观点是打破刚性兑付,只有让短期债权持有人承担风险和相关的损失才能发挥市场的纪律约束作用,促进影子银行的健康有序发展。这个逻辑听起来似乎很有道理,但要深究起来,其中涉及的问题比一般想象的要复杂得多。

五、刚性兑付之谜

从法律的角度看,存款是银行的负债,不是某一个借款人(企业)的负债,存款的安全不会因为银行贷给某一个企业的贷款出现坏账而受影响。银行本身有集中资金、分散投资从而分散风险的功能。即使银行资不抵债,被迫破产清盘,社会安全网(比如存款保险机制或者政府的隐性担保)也使得一般存户受损失的可能性较小。

.银行表外的理财产品不是银行的负债,银行只是一个代理人,真正的债务人是背后借钱的单个或者多个企业。理论上讲,没有银行分散风险的功能和社会安全网保障,理财产品的违约风险应该显著高于银行存款。但现实中,还没有出现理财产品违约的情形,这并不是因为背后的资产都没有坏账,而是在出现坏账的情况下,相关的中介机构包括银行、信托公司等承担了损失,维持了对理财产品的兑付。

这种刚性兑付带来的道德风险引起了政策部门和市场的关注。主流的思维是应该打破刚性兑付。但是,为什么打破刚性兑付的逻辑不适用于银行存款?让存款人承担风险,面临损失的可能不是也能促进他们监督银行的运作,发挥市场规律的约束作用吗?一个说法是因为信息不对称,加上一般个人投资者对信息不敏感,存款人难以有效地监督银行的运作。这个理由同样适用于理财产品持有人,个人投资者在机构面前一般都处于弱势,不仅不能起到有效监督作用,甚至可能被欺骗。

另一个说法是市场恐慌情绪,存款安全网可以避免因为恐慌情绪引起银行挤兑。银行的业务模式就是“短借长贷”,如果很多存户突然要求把准货币(银行存款)兑换成本位币(政府或者中央银行发行的纸币),几乎没有任何银行可以承受这样的挤兑。今天我们似乎习惯了把银行存款等同于本位币,那正是因为有安全网的存在。流动性需求和人们的预期有关,有很大的不确定性,呈现羊群效应的特征。用凯恩斯的话来讲,总量流动性是不存在的,也就是大家都追求流动性时,流动性就没有了。

在金融危机之前,美国的货币市场基金和证券化产品高等级部分的收益比银行存款利率高,但投资者低估了其信用和流动性风险,导致定价错误的不是政府的隐性担保,而是金融创新和金融工程创造了复杂的产品,给投资者造成风险被成功分散和管理的错觉。在危机爆发后,为了控制恐慌情绪的蔓延,在最紧张的时刻,美国政府承诺对所有货币市场的债务担保,目的并不是保护小投资者,而是因为批发市场的挤兑威胁到整个金融体系的稳定。和美国的影子银行依托于资本市场不同,中国的影子银行还是以银行为中心,理财产品的刚性兑付源自银行的参与,但打破刚性兑付的效果可能是一样的,都可能带来系统性风险。

控制系统性风险和保护小投资者的需要都显示金融机构创造的流动性资产带有公共品性质,金融的历史显示真正的市场规律约束只能来自资本市场,也就是股票市场和中长期债券市场,而不是短期的流动性工具市场,包括银行存款、货币市场等。①美国历史上有一个自由银行(freebanking)时期,在1837年到1862年,任何人只要有初始的资本金就可以进入银行业。虽然银行被要求用联邦或者州政府发行的债券做抵押来发行货币,但债券价格的波动使得银行能够在加杠杆的同时也带来存户恐慌的可能,结果使银行挤兑频繁发生。政府的应对之策是增加对银行的监管,长期的演变逐渐形成了今天我们观察到的银行业模式,那就是银行接受政府对其运作的监管,作为交换,政府提供一个安全网,包括存款保险机制和中央银行的最后贷款人角色。

从一定意义上讲,今天的商业银行是私人部门和政府的合伙模式,有别于一般竞争性的商业机构。在美国,这样的模式在这次全球金融危机中的运作基本符合预期目标,对一般存户提供了保障,同时相关的成本也在联邦存款保险机制内部消化了。但是,批发市场发生了挤兑,批发市场的参与者是机构,不享受政府提供的安全网保障,但最后政府还是被迫干预,提供担保。这是因为混业经营的发展使得商业银行与批发市场的联系越来越紧密,最终把公共品属性带入资本市场。

我们用几段文字描述传统银行业的模式的含义,是想说明打破理财产品刚性兑付的复杂性。理财产品大部分通过银行进行销售,面对的也是众多小投资者。打破刚性兑付,可能导致投资者恐慌性的挤兑,带来金融不稳定风险。银行不能既利用自己的(和隐含的)国家信用来吸引大众投资者,扩大业务规模,又不想承担管理风险的责任。管理和控制影子银行给金融稳定带来的风险,正确的应对之道是加强对中介机构的规范与监管。

六、推波助澜的互联网金融